Les archives de l’Académie nationale de Pharmacie nous permettent de partir à la découverte de pharmaciens souvent oubliés qui ont été candidat pour entrer à la Société de Pharmacie de Paris devenue ensuite Académie nationale de Pharmacie. Ces biographies feront l’objet de quatre articles correspondant à quatre périodes : 1850-1899, 1900-1919, 1920-1929 et 1930-1954. Le nombre des dossiers retrouvés dans les archives est plus important au fur et mesure des années, mieux conservées dans les années les plus récentes. Au XIXe siècle, les dossiers des candidats sont en général très peu volumineux, évoquant parfois à peine la carrière du candidat généralement présenté à l’élection par un comité ad hoc ou par eux-mêmes. Nous avons fait le choix de ne pas reproduire de biographies déjà publiées dans notre Revue d’histoire de la Pharmacie.

Pour bien comprendre le parcours des personnages évoqués au sein de la Société de Pharmacie, il faut tout d’abord rappeler les règles qui prévalaient à l’élection des membres de cette Société. On pouvait poser sa candidature qui était alors examiné par une commission. En cas de refus de cette candidature, il était possible de se représenter chaque année, si bien que certains candidats durent attendre plusieurs années avant d’être finalement élus par les membres de la Société. Selon sa localisation géographique, on était classé membre résident (pour la région parisienne), membre correspondant (pour le reste de la France), membre correspondant étranger (hors de France) ou encore membre associé libre. Ces derniers n’avaient pas besoin de présenter leurs candidatures mais étaient proposés à la Société en raison de leur carrière et de leurs travaux remarquables. Il était possible de passer d’une catégorie à l’autre en cas de déménagement.

En juin 1850, Soubeiran et Bontigny sont chargés par la Société de Pharmacie de Paris d’écrire un rapport sur la candidature de Auguste Cahourt (1813-1891) comme associé libre. Il avait à l’époque publié de très nombreux articles et le rapporteur évoque en particulier ses travaux sur la densité des vapeurs de quelques composés organiques mais aussi « les importantes analyses, les brillantes découvertes dans toutes les branches de la chimie, découvertes qui occupent aujourd’hui un rang très distingué dans tous les ouvrages classiques » Bontigny indique aussi que les communications de M. Cahours à l’Académie des sciences « ont eu souvent les honneurs de la publicité dans les recueil de savants étrangers ».

Il note que Cahours est un ancien élève de l’École polytechnique (diplômé en 1835) où il était alors répétiteur[1]. Il enseignait également la chimie à l’Ecole centrale des arts et manufactures (depuis 1845 à la place de Dumas) et était membre honoraire de la société philomatique.

Auguste Cahours est né à Paris le 2 octobre 1813. Après un rapide passage dans l’armée (3 ans), il devient l’élève de Michel Eugène Chevreul et son « préparateur », poste qu’il occupe, à partir de 1836, pendant quatre ans au Muséum national d’histoire naturelle. Notre collègue Colette Fournier a résumé sa carrière et ses travaux dans un article de la Revue d’histoire de la Pharmacie[i]. Auguste Cahours a travaillé principalement dans 3 domaines : 1) La découverte et l’invention de produits nouveaux (alcools amylique et allylique, toluène, xylène, hydrocarbures aliphatiques, acides cuminique et anisique, anéthol, dérivés halogénés et nitrés, pipéridine, vitelline, composés organométalliques) ; 2) La mise au point d’outils méthodologiques (chloration par PCl5, sulfonitration, synthèse d’esters de phénols, identifications par voie chimique à l’aide d’un faisceau de dérivation, utilisation systématique des analogies) ; 3) des contributions à l’élaboration des théories (la valence : phosphines, arsines, organométalliques, thiols ; l’isomérie en série aromatique; la théorie atomique: densités de vapeur; concepts de série et de fonction: alcools, série allylique, organométalliques, passage entre séries et entre fonctions; alcaloïdes : acides aminés). Il va collaborer avec de nombreux scientifiques renommés, dont Bineau, Hofmann et Gerhardt.

Auguste Cahours était membre de très nombreuses sociétés savantes. En 1870, après la guerre franco-allemande et avec l’aide d’Hoffman, il est le premier scientifique français à être recruté par la Société chimique allemande. Il était aussi membre de l’Académie des sciences. Il avait reçu en 1880 le grade de Commandeur de la Légion d’honneur. Il décéda le 17 mars 1891 à Paris.

En 1850 également, Ramon Torrez Munoz y Luna (1822-1890) est proposé à la Société de Pharmacie de Paris comme membre correspondant étranger. Né à Madrid, le 8 novembre 1822, il est en 1835 à l’École royale de San Isidro à Madrid, où il obtient le titre de bachelier ès lettres, le 11 septembre 1840. La même année, il commence sa formation à l’école de pharmacie de San Fernando. Pendant la dernière année de son diplôme de pharmacie (1844), il est l’assistant de Juan Pou y Camps à la chaire de chimie médicale. À la fin de cette année universitaire, il obtient le poste de maître assistant à la section de pharmacie de la faculté des sciences médicales de Cadix (4 octobre 1844).

Ce poste ayant été supprimé peu après, Torres va à la faculté de pharmacie de Madrid en 1845 et se présente en 1847 au concours pour le poste de professeur régent de deuxième classe de chimie à la faculté de philosophie de Madrid où il est reçu à l’unanimité. La même année, il commence à travailler comme assistant au Cabinet royal de physique et, quelques années plus tard, il est engagé par la Maison royale comme professeur de physique et de chimie (le 18 mars 1859), poste qu’il occupera au moins jusqu’en 1875.

Son dossier de candidature comme membre correspondant étranger de la Société de pharmacie de Paris renseigne sur sa situation à cette époque. Il était docteur en pharmacie, professeur de physique et de chimie de Sa Majesté la Reine d’Espagne, vice-directeur du même établissement, régent de chimie et professeur agrégé de la Faculté de pharmacie de Madrid. On apprend également que « M. Munoz y Luna consacre les plus constants et louables efforts à faire pénétrer et à propager dans sa patrie les lumières scientifiques, et en particulier les connaissances chimiques et pharmaceutiques. Familiarisé avec la langue française, il met à la disposition de ses compatriotes des traductions d’ouvrages élémentaires de nos auteurs les plus propres à faire naître le goût de l’étude, à la favoriser, à les tenir au courant des progrès ». Il avait en effet publié la chimie philosophique de Dumas, plusieurs ouvrages de Bouchardat et le cours de chimie pharmaceutique de Lecanu. Munoz y Luna avait également fondé à Madrid le premier journal scientifique de la ville et il y a publié diverses observations curieuses, notamment sur la préparation de d’iodure de soufre. « Il démontre qu’on s’est exagéré les difficultés, les dangers même, de l’opération que l’on peut très bien faire dans une capsule en fondant le mélange préalablement trituré, puis le coulant dans une capsule de porcelaine ou deux… ». Quelques années plus tard, en 1861, un article de lui est publié en français dans les Annales d’hygiène publique et de médecine légale sur l’air atmosphérique de Madrid.

Nous avons vu que Torrez avait été nommé comme professeur de chimie à Madrid. Il fut envoyé en France par la direction générale de l’Instruction Publique pour se perfectionner dans les deux branches de la chimie organique et inorganique en 1849. Il reste à l’étranger jusqu’en 1851, et y suit les cours d’importants scientifiques tels que Balard, Despretz, Dumas, Orfila, Payen, Péligot, Pelouze, Pouillet et Wurtz. Après Paris, Torrez s’installe à l’université de Giessen pour étudier avec Liebig ; il se présente à lui le 25 mai 1851, « avec la seule recommandation d’un petit travail scientifique effectué à Paris », et ils communiquent « moitié en allemand, moitié en français ». Torrez a vingt-neuf ans et, grâce à son séjour à Paris et à Giessen et à ses travaux ultérieurs, plusieurs de ses articles sont publiés dans des revues internationales et sont salués par d’importants scientifiques tels que Bobierre, Malaguti, Orfila, Pelouze et Wurtz. Il décède le 10 novembre 1890 à Malaga.

Une commission de la Société de pharmacie constituée de Foy, Guillemette et Bourières (rapporteur) examine dans un long rapport, en avril 1853, la candidature de 6 pharmaciens pour être admis comme membres correspondants de la Société : Feuillatre, Sylva, Boudard, Mahier, Chapoteaux, Combes et Thiraulh. A l’exception des deux premiers, tous seront élus en 1853. Nous allons pouvoir découvrir qui sont ces différentes pharmaciens, au moins ceux pour lesquels nous avons un dossier, ce qui n’est pas le cas pour Feuillatre et Sylva.

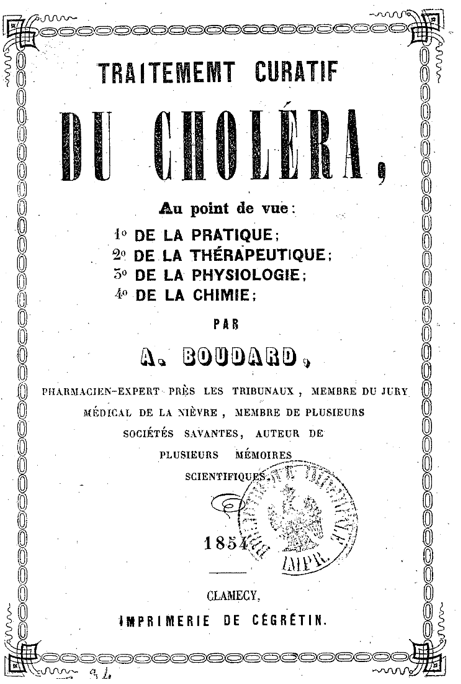

Auguste Boudard était pharmacien à Chatillon en Bazois, dans la Nièvre, membre de la Société nivernaise des Lettres, Sciences et Arts. Il avait adressé à la Société un « travail analytique sur un cas d’empoisonnement par l’acide arsénieux ». Il résultait d’une expertise médico-légale dont Boudard avait été chargé dans son département, « ce qui a permis à la justice de l’aider dans la recherche des coupables ». Le rapporteur ajoute : « Les procédés employé par M. Boudard ne sont pas nouveaux. Du reste il l’annonce lui-même en disant que tous le mérite de son œuvre doit revenir à MM. Chevalier et Orfila dans les ouvrages desquels il s’est imprégné pour la recherche de l’acide arsénieux. Quoiqu’il en soit, nous avons pris en bonne part la modestie de M. Boudard et nous avons reconnu une très grande exactitude dans son travail et beaucoup d’intelligence. »

Boudard était l’élève d’Orfila. Il était médecin et pharmacien, ancien Interne des hôpitaux de Paris. En 1851, il avait été nommé membre du jury médical de la Nièvre. Après son élection, il va poursuivre ses publications : « Traitement curatif du choléra » (1864), « De l’eau, du vin et du pain » (1862), « la reproduction naturelle des sangsues » (1853). A ce sujet, Chevallier, dans le Journal de Pharmacie et de Chimie, ajoute que ce sujet est tout à fait d’actualité. Boudard souhaitait en effet créer un vaste établissement pour cet élevage et avait demandé une subvention de 1000 francs au Conseil général de sa région, sans succès semble-t-il. Quelques années plus tard, en 1869, on le retrouve à Gannat (Allier) et il écrit un ouvrage « Simples réflexions de la médecine à propos d’une future nourrice » où il défend l’allaitement maternel sur la base des statistiques de l’époque : « Sur cent enfants allaités par leur mère, il en meurt en moyenne 20 la première année, sur cent enfants allaités par des nourrices mercenaires, il en meurt en moyenne 80 la première année. Sur cent enfants élevés au biberon, il en succombe en moyenne 90 la première année. »

Devenu membre de la Société protectrice de l’Enfance pour l’arrondissement de Gannat et Agent de surveillance des Enfants assistés du département de la Seine à Gannat, il poursuit ses publications sur le même sujet : « Physiologie de la chèvre-nourrice au point de vue de l’allaitement des nouveau-nés » (1873), « Guide pratique de la chèvre-nourrice » (1876), « Guide pratique de la chèvre-nourrice au point de vue de l’allaitement des nouveau-nés et de la syphilis constitutionnelle » (1879). Il y conseillait le lait de chèvre pour les enfants si la mère ne pouvait pas allaiter elle-même.

Pierre Mahier (décédé en 1867) était pharmacien à Château Gontier (Mayenne). A l’appui de sa candidature, il avait envoyé la liste de ses travaux publiés dans le Journal de pharmacie et de toxicologie entre 1841 et 1851. Il avait également joint un opuscule : « Conseils sur la fabrication des eaux de vie de cidre et sur l’usage des citernes en foudres pour remplacer les barriques ». Le rapporteur commente « Plusieurs praticiens ont déjà tenté la fabrication des alcools par la fermentation des cidres sans succès. M. Mahier obtient la fermentation sucrée par l’addition du levain de pâte ou de bière. Il ajoute 100 à 200 grammes par barriques et après 8 jours de fermentation, il distille et produit de l’alcool de bon goût. M. Mahier a continué sur les citernes. Elles sont, dit-il, généralement mal établies… M. Mahier a modifié le ciment employé jusqu’à ce jour et le compose de cire jaune, huile de lin, oxyde de manganèse au lieu de litharge et de résine. Ces enduits, appliqués dans les conditions voulues avec soin, durcissent au point de ne pas être rayés par l’ongle : ils résistent au frottement et au choc. Ils ne présentent aucun inconvénient de réaction, ni d’insalubrité au contact des boissons de cidre, de poirée ou même de vin.»

Quand on examine le Journal de Chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie, on y trouve en effet plusieurs articles de Pierre Mahier, notamment des travaux de chimie appliqué à l’agriculture : En 1861, par exemple, il publie sur l’altération ou la falsification des vins avec les cidres de poire ou de pomme. On global, on lui doit 12 mémoires en rapport avec la pharmacie, 4 rapports de chimie médicale, 24 rapports de « chimie légale », 6 rapports de chimie industrielle, et 17 mémoires ou rapports de chimie agricole. Dans le domaine pharmaceutique, il avait rapporté en 1851 le résultat d’un procès entre un médecin et un pharmacien à propos de la préparation d’un médicament où il avait été appelé comme expert.

Pierre Mahier était membre du Conseil municipal de Château Gontier et avait proposé quelques réalisations qui se sont réalisées après 1866 : l’éclairage au gaz, la distribution de l’eau courante, et la construction d’une église. Pierre Mahier est décédé en 1866. Son fils, Pierre Emile Mahier, médecin, publia plusieurs ouvrages ou articles médicaux dont un sur les recherches hydrologiques sur l’arrondissement de Château-Gontier en 1869.

L. Chapoteau, pharmacien à Decize (Nièvre) avait adressé à la Société de Pharmacie, avec sa candidature, un mémoire intitulé « du Phellandrium Aquaticum , de ses caractéristiques physiques et de ses propriétés thérapeutiques. » Ce travail, évalué par Félix Cadet de Gassicourt, avait été jugé de bonne qualité, le rapporteur soutenait cette candidature.

Le rapporteur ne dit rien de plus mais Chapoteau a publié de nombreuses notes surtout sur des préparations pharmaceutiques : « De la confusion dangereuse commise entre le Phellandrium Aquaticum et la cigüe aquatique et les moyens de les distinguer » (Rev. Medico-chirurgicale de Paris, janvier 1853) ; « Nouveau liniment contre les engelures » (Rev. Médicale française et étrangère, janvier 1954) ; « Mode expéditif pour préparer le sirop de codéïne » (Bull. général de thérapeutique med. et chirurg. , n°58, 1860) ; « De la meilleure préparation de colchique » (La France médicale, janvier 1861) ; « Moyen économique pour le lessivage du linge » (Année scientifique et industrielle, 1861) ; « Nouvelle pommade pour les lèvres » (J. de chimie med. pharm. et toxicol., janvier 1865) ; « Solution pour préparer le sirop d’iodure de fer » ; « Glycérolé antidartreux » ; « Sur divers chapitres du Codex » (ces trois derniers dans le J. de chimie med. pharm. et toxicol., janvier 1866), etc. Chapoteau sera également élu à la Société de Pharmacie de Paris en 1853.

Jacques-Ludomir Combes (1824-1892) était pharmacien à Fumel (Lot et Garonne)[2]. Il était né le 18 janvier 1824 à Fumel et mort en 1892 à Montflanquin (Lot et Garonne). Il avait pris la succession de son père, pharmacien également, après ses études à Paris puis à Agen. Il avait joint à sa demande de candidature un « petit opuscule imprimé » traitant de l’atmosphère et de l’air atmosphérique, leur importance considérée du point de vue physique, chimique, physiologique et géologique. Il y explique la différence qui existe entre l’atmosphère et l’air atmosphérique. « Il appelle atmosphère la masse gazeuse qui entoure la terre, dans un rayon de 15 ou 16 lieues environ qui tient en suspension les gaz, les vapeurs et les corps étrangers à l’air atmosphérique.

© Musée des Beaux-Arts d’Agen, photo Alban Gilbert.

Tandis au contraire, que l’air atmosphérique, est cet air qui se trouve en tous les corps et qui, d’après Lavoisier, est composé de 21 oxygène et 79 azote. L’atmosphère, dit M. Combes, a dû subir des modifications. Dans un temps donné, elle a dû occuper un espace pour être des millions de fois plus considérable. Par suite d’un refroidissement subit, les oxydes métalliques suspendus dans la masse se sont précipités et ont donné naissance à la formation de l’écorce terrestre, composée de roches, granites, micaschiste, etc. L’atmosphère alors se trouvait saturée par l’acide carbonique qui, jointe à une certaine élévation de température et une grande humidité, activait la végétation primitive du globe et aidait à la formation des roches calcaires. C’est pourquoi, on trouve cette énorme différence entre les végétaux du même genre qui vivaient autrefois et ceux qui vivent aujourd’hui. L’atmosphère produit les météores lumineux par la décomposition de rayons solaires dans les couches d’eau qu’ils traversent. C’est elle, qui sous l’influence des agents qui l’environnent donne naissance à divers phénomènes tels que l’arc-en-ciel, etc. Ces effets sont dûs à la réfraction et à la réflexion de la lumière…. Ce travail déjà décrit par bien des auteurs fait connaitre l’important rôle que l’air joue dans la nature. En effet, sans air, point d’existence possible. L’homme, les animaux, les plantes, les corps inanimés eux-mêmes, ont besoin de l’air atmosphérique. »

Ludomir Combes était également géologue, paléontologue et préhistorien de son département. Il mit en place la première stratigraphie géologique de l’Agenais. Ses travaux sur la géologie de la région fuméloise servent ensuite de bas à l’exploitation de la chaux, du ciment, de l’argile, de la castine et de la pierre de taille. Il est par ailleurs considéré comme le pionner de la recherche préhistorique et paléontologique pour le Lot-et-Garonne. On lui doit de nombreuses communications sur ces sujets de géologie et de préhistoire. Il faisait partie de la Société d’Histoire naturelle de Toulouse et de la Société des études du Lot, mais aussi le l’Académie des Sciences, lettres et arts d’Agen, de la Société française d’archéologie, de la Société géologique de France et de la Société linnéenne de Bordeaux. Il était Chevalier de l’Ordre de Charles III d’Espagne.

Le dernier candidat présenté était M. Claude Joseph Thirault, pharmacien de Cercy-la-Tour (Nièvre) puis de Saint-Etienne (Loire). Il avait adressé sa thèse de réception de 1850 sur la formation de l’acide valérianique, sa préparation, ses sels, et sur l’essence de Valériane[ii]. « L’acide valérianique, découvert par Grote dans la racine de Valériane, a été étudié par Pertz et Trommsdorff et, dans ces derniers temps, appliqué à l’emploi thérapeutique par le prince Louis Lucien Bonaparte en Italie et par le docteur Devay en France.

Les travaux de M. M. Dumas, Gerhardt et Cahours ont prouvé que l’acide valérianique ne préexistait pas à l’avance dans la racine de Valériane mais qu’il se développait et se formait dans la distillation sous l’influence de l’eau. Les expériences de M. Thirault sont venues confirmer les travaux de ses illustres devanciers et il n’hésite pas à penser que l’acide valérianique provient de la transformation de l’essence qui se trouve en dissolution dans l’eau et de l’oxygénation de cette essence ; que cette oxydation a lieu aux dépens de l’oxygène de l’air ; que l’eau et les alcalis caustiques facilitent beaucoup cette oxydation ; que les aclalis caustiques à la température ordinaire n’ont pas d’action directe et qu’ils ne réagissent pas chimiquement sur les éléments de l’essence ; enfin, qu’il puisse se faire que l’essence de valériane brute se transforme complètement en acide valérianique.

M. Thirault extrait l’acide valérianique de la racine de Valériane par la distillation mais après avoir laissé le mélange exposé au contact de l’air pendant un mois sous l’influence de la lessive du savonnier. Il sature l’alcali par l’acide sulfurique et il acidifie. L’acide valérianique forme avec les bases des sels très peu stables à part certains métaux de la première section. Une faible chaleur suffit pour les décomposer. M. Thirault se trouve en contradiction avec notre honorable collègue M. Huraut sur la préexistence de l’essence de Valériane dans la racine. Ce dernier prétend que l’essence prend naissance sous l’influence de l’eau et M. Thirault prouve, par une série d’expérience, que l’essence existe dans la racine, puisque traitée par l’éther anhydre (que ce) soit (la) racine sèche ou fraiche, il en a retiré de l’essence de Valériane : toutefois, en ayant soin d’opérer à l’abri du contact de l’air pour éviter la transformation de l’essence en acide Valérianique…

M. Thirault termine sa thèse par la description de deux appareils à épuisement par la méthode déplacement. Ces appareils sont en verre. L’un d’eux n’est qu’une modification légère de l’appareil de Guibourt qui se trouve dans tous les laboratoires. Ce perfectionnement est simple et commode. L’autre à température variée serait précieux dans certaines opérations si la théorie répondait à la pratique. Il est imaginé à courant constant, à l’aide de tubes de communication. Il fait agir la pression de l’air chaud sur les liquides et pourrait continu l’opération sans démonter l’appareil. »

Par la suite Thirault a surtout publié sur les sujets associés au traitement de la vigne : « Nouveau mode d’emploi du soufre dans le traitement de la maladie de la vigne » (1855) ; « Traitement de la maladie de la vigne » (1856) ; « Encore quelques mots sur la maladie de la vigne, son développement et son traitement » (1857). C.J. Thirault avait aussi publié un article sur l’avantage de faire intervenir le miel comme excipient dans les masses pilulaires. En attendant la révision du Codex, il préconisait de remplacer le sirop par du miel dans la formulation des pilules pour qu’elles se conservent mieux et ne durcissent pas au cours du temps. On trouve enfin en 1859 le dépôt de brevet pour un procédé de coloration du fer et de l’acier employé comme préservatif et comme ornementation. Cette technique utilisant un vernis particulier fut l’objet d’un examen par Gaultier de Claubry qui confirma l’intérêt du procédé[iii]. Ce vernis fut utilisé par la fabrique d’armes de St Etienne pour les canons, fusils, baïonnettes et fourreaux de sabre, et d’autres articles divers. Claude-Joseph Thirault avait par ailleurs créé en 1865 une société de fabrication de produits chimiques avec Aimé Vignat à Saint-Etienne qui sera dissoute en mai 1866.

En 1862, Réveil, membre de la Société de Pharmacie de Paris, rédige un rapport sur la candidature de M. Alphonse-René Roger, présenté par Poggiale et Roussin. Il était né à Melun, le 15 juillet 1815, était devenu sous-aide en Algérie ; aide-major à l’armée d’Italie ; major de 2ème classe le 28 mai 1859 à la Pharmacie Centrale des armées. Diplômé pharmacien de Paris le 15 mars 1842, il est nommé Chevalier de la Légion d’honneur en 1856.

Le dossier de candidature de Alphonse Roger est assez complet. On y apprend que Roger s’est plus spécialement occupé de chimie hydrologique. Le Recueil de médecine et de pharmacie militaire de 1859 contient un travail qu’il a réalisé sur les eaux de puits qui approvisionnent l’hôpital militaire de Strasbourg. Dans un autre travail, il examine les eaux de puis de Strasbourg et de la rivière Ill, avec une « notice sur les eaux dont notre armée a fait usage à Varna et en Crimée pendant toute la durée du siège ». En 1861, il réalise une analyse des eaux du Rhin. A la Société d’agriculture de Strasbourg, il publie un mémoire sur les engrais, avec « un nouveau procédé pour fixer et condenser sous un petit volume toutes les matières fertilisantes des urines, suivi de quelques remarques à ce sujet au point de vue de la salubrité de la ville de Strasbourg ». Dans le Journal de Pharmacie et de Chimie, il avait publié déjà trois articles : a) Deux applications de la méthode des volumes au dosage de l’iode dans les iodures (1860) ; b) Recherche sur les tartrates ferrico-potassiques des pharmacies, suivi de l’indication d’un nouveau procédé pour préparer le produit « de manière à l’avoir toujours le même et presque chimiquement pur » (1861) ; c) Recherches de la cinchonine et de la quinidine dans le sulfate de quinine (1862).

En 1864, une commission de la Société de Pharmacie de Paris composée de MM. Guillemette, Réveil et Lefort est chargée d’examiner la candidature de 5 pharmaciens pour devenir membres correspondants nationaux :

Le premier est Amand Hérouard, pharmacien à Belle-Ile-en-mer. Il était ancien interne des hôpitaux de Paris (1835) et ancien préparateur de Robiquet de 1835 à 1840. De 1841 à 1864, il fait partie du Conseil municipal de la ville de Belle-Ile-en-mer puis membre du Comice agricole, du Comité d’hygiène et de salubrité, ainsi que de la Commission de statistiques du département du Morbihan. Entre 1839 et 1863, il publia plusieurs articles sur des sujets très divers : Note sur la cristallisation spontanée du sucre de diabète (1839) ; Observation sur la matière sucrée des algues (1856) ; Préparation de l’essence de Crithmum maritimum (Criste marine) (1856) ; Mémoire sur la transformation des matières animales en engrais inodores et imputrescibles (mémoire à l’Académie des Sciences, 1862) ; Mémoires sur les poudres pharmaceutiques (1862)[3] ; Note sur le noir animal des raffineries employé comme engrais (1863) ; De l’altération et de la conservation des poudres pharmaceutiques indigènes (1863) ; Sur la transformation des matières animales en engrais (1863).

Le second candidat est Victor-Auguste Orrillard, pharmacien à Châtellerault, né à Mirebeau dans la Vienne, le 21 juillet 1836. Il était ancien Interne des hôpitaux de Paris et auteur d’une thèse intitulée : « Études sur les préparations galénique du quinquina », thèse soutenue le 28 décembre 1861 à l’École de pharmacie de Paris. Il en conclut que le quinquina gris ne devrait plus être le quinquina officinal. Il avait obtenu un prix de thèse commenté par Baudrimont : « Quoique passant en revue des objets déjà étudiés, quoique reproduisant des résultats en grande partie déjà connus, M. Orrillard a su exciter l’intérêt ; son œuvre est remarquable par la clarté, la méthode et la précision qu’il a apportées à ses recherches : il est précis, il est exact. »

Le troisième candidat est Auguste Loret Villette qui avait présenté en 1856 au Comice agricole de l’arrondissement de Sedan un travail sur la culture de l’igname de Chine. En 1859, il a fait connaitre dans le Bulletin de Thérapeutique le résultat de quelques expériences sur la belladone et ses préparations pharmaceutiques. En 1862, il a publié dans ce même journal un mémoire sur le dosage des extraits narcotiques et en particulier de l’extrait de Belladone et ce travail a été complété depuis par l’indication d’un nouveau procédé pour doser les extraits narcotiques au moyen de la matière résinoïde (1864). Loret Villette était membre de la Société d’agriculture du département des Ardennes, membre du Comité d’hygiène de la ville de Sedan et du Jury médical de l’arrondissement de Sedan. La pharmacie Loret, de Sedan, qui avait comme enseigne « le truie qui file » a accueilli le jeune Emile Bourquelot pour son stage.

Quelques années après son admission à la Société de Pharmacie de Paris, Loret publia en 1871 un ouvrage intitulé « Considérations pharmacologiques sur les extraits narcotiques privés de matières inertes, chlorophylle, amidon, albumine, matières grasses. Dosage de ces extraits par les principes actifs ». En 1886, un nouvel ouvrage « De la culture des arbres à fruits de pressoir et de la fabrication du cidre dans le département des Ardennes » voit le jour aux éditions Noizette à Paris.

Une autre candidature, celle de Eustache-Antoine-Benjamin Roux (1814-1896), est examiné par la Commission. Il est à l’époque pharmacien-chef de la Marine à Rochefort et soutenu par Poggiale. Ses travaux sont qualifiés de « sinon nombreux, d’une valeur et d’une importance réelle ». Il est né le 19 septembre 1814 à Toulon. Élève pharmacien en 1832, il devient successivement pharmacien de 3ème classe (1833), pharmacien de 2ème classe (1836) et pharmacien de 1ère classe le 13 juin 1841. A Brest puis à Rochefort, il fut second pharmacien en chef. De 1855 à 1875, il fut successivement 1er pharmacien en chef à Rochefort, Paris et Toulon. Il fut inspecteur adjoint à Rochefort puis Paris en 1875. Pour finir, il fut pharmacien inspecteur à Paris de 1875 à 1879. En juillet 1846, il est nommé pharmacien professeur et va enseigner pendant vingt-huit ans dans les Écoles de médecine navale.

Il se fit remarquer lors de plusieurs épidémies meurtrières : typhus à Toulon (1833), choléra à Toulon (1835), choléra à Brest (1849).

Membre de nombreuses sociétés savantes, Roux présente en 1864 plusieurs publications à l’appui de sa candidature : Mémoire sur les acétates de cuivre avec l’indication d’un nouveau mode de préparation de l’acide acétique cristallisable ; Note sur un ostéosarcome (Journal de Pharmacie) ; deux mémoires sur l’opium indigène ; un travail sur la composition des canons et obusiers chinois et cochinchinois… ; Des observations et une analyse de l’eau de la mer morte ; L’analyse de 88 échantillons d’eau de mer recueillis sous diverses latitudes durant la campagne du prophète ; Mémoire sur la conservation de l’eau dans les caisses de fer zingué. Après son élection, il publia de nombreux autres travaux dans les Archives de médecine navale comme une Note sur l’existence de cuivre dans certaines eaux (1870), l’examen de l’eau artésienne de Rochefort (1871) ou encore l’analyse du Traité de de chimie hydrologique de Lefort (1874). Il présenta plus de douze mémoires à l’Académie des sciences.

Benjamin Roux fut élu correspondant national de l’Académie de médecine pour la division de physique et chimie médicales le 25 août 1874. Par ailleurs, il était membre de l’Académie de la Rochelle, de la Société d’hydrologie médicale de Paris. Officier de la Légion d’honneur, et officier de l’Instruction publique, il prit sa retraite en 1879 et décéda en 1896.

Enfin, le dernier candidat présenté par le rapport de Lefort est Honoré Silva (1806-1878), né à Saint-Esprit-lès-Bayonne, 64100, Pyrénées-Atlantiques, pharmacien à Bayonne, d’une longue lignée de pharmaciens juifs à Bayonne[iv]. Il était, depuis 1855, le pharmacien de Napoléon III lors de ses séjours à Biarritz[4]. Son dossier de candidature indique qu’il « s’est fait connaitre par un traité sur la pèche, la maladie et la conservation des sangsues landaises, ouvrage important à plus d’un titre et qui complète d’une manière très heureuse l’histoire de la sangsue ». Il avait également publié une monographie sur la salsepareille et avait mis au point la formule d’un sirop de noix de cyprès pour combattre la dysenterie (qu’on trouve dans plusieurs éditions de l’Officine de Dorvault). Après son élection, Silva publiera d’autres articles comme la « notice sur les eaux de Cambo » en 1870, ou encore « quelques observations sur l’approvisionnement des eaux de machines des chemins de fer » (1870).

Il était en 1848 conseiller municipal de Bayonne, depuis 1849 membre du Comité d’hygiène et de salubrité de la ville de Bayonne et nommé, en 1858 membre de la Commission de surveillance des prisons de la ville. Il était Chevalier de la Légion d’honneur pour « services rendus pendant l’épidémie de choléra ». Silva avait en effet inventé en 1854 un opiat contre le choléra à base de charbon animal, poudre de Tanaisie, poudre de fougère mâle, hydrochlorate de morphine, huile volatile de semen-contra et sirop de quinquina au vin de Lunel. Il décéda à Bayonne en 1878.

En juillet 1867, la Société de Pharmacie de Paris accueille 4 nouveaux membres correspondants étrangers, après un rapport rédigé par Vuaflart et Dubail :

(Domaine public)

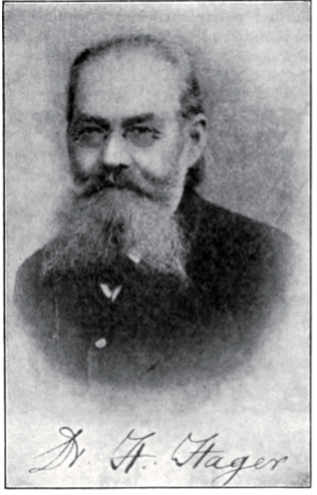

1°) Hermann Hager (1816-1897). Sa candidature avait été proposée en janvier de la même année. Né le 3 janvier 1816 à Berlin, il était le fils du médecin militaire Johannes Hager. Hager a suivi sa scolarité à Torgau. À l’âge de seize ans, il fait sa formation de pharmacien dans la pharmacie Löwen de Salzwedel est reçu pharmacien en 1841. En 1843, il ouvre une pharmacie à Fraustadt jusqu’en 1859. Il vient ensuite à Berlin puis à Francfort où il est éditeur de la revue Pharmazeutische Centralhalle jusqu’en 1879 et co-éditeur du journal des Industrieblätter (1863-1894). Hager a réalisé de nombreux travaux en particulier dans le domaine de la chimie alimentaire. Il a également rédigé la Pharmacopea Germanica en latin.

Il était membre de nombreuses sociétés pharmaceutiques et apparentées ainsi que de l’American Pharmaceutical Association et la Société de Pharmacie de Paris et a établi sa réputation mondiale notamment grâce à son « Manuale pharmaceuticum Hageri » et son « Handbuch der pharmazeutischen Praxis ». En 1896, Hager s’installe chez son fils à Neuruppin, où il meurt le 24 janvier 1897.

2°) Don Carlos Ferrari (1820-1890). Ce dernier, pharmacien d’Espagne, était docteur de l’Académie et de la Faculté de Pharmacie de Madrid, ancien préparateur des cours de chimie, et pharmacien des hôpitaux de Madrid. Il était également agrégé à la Faculté de Philosophie pour les Sciences naturelles.

Depuis 1849, Don Carlos Ferrari était le pharmacien de la Société de Bienfaisance établie à Madrid par les Français sous la présidence de l’ambassadeur de France. Cette société qui prendra par la suite le nom de l’Entraide a contribué, dès son origine contribue au développement, aux soins et à l’éducation de la communauté française de Madrid. Elle a donné naissance à des institutions madrilènes comme le Lycée français, l’Institut Français ou le foyer pour personnes âgées Saint Louis des Français. C’est en décembre 1848 que Ferdinand de Lesseps, Ministre plénipotentiaire à Madrid fonde la Société Française de Bienfaisance, d’Aide Mutuelle et d’Enseignement (SFB). Elle apporte alors, dans la mesure de ses moyens bienfaisance, aide sociale, assistance sanitaire et initiatives culturelles et éducatives à tous les Français de la circonscription consulaire de Madrid qui le lui demandent. En 1869, la SFB se place sous la présidence et vice-présidence d’honneur de l’Ambassadeur et du Consul Général de France à Madrid.

Don Carlos Ferrari était aussi membre du Collège de pharmacie de Madrid, membre honoraire des collèges de Barcelone, de Grenade, de Valladolid, etc. Il a traduit du Français en Espagnol et publié le traité de chimie théorique et pratique de R. Repelin, le traité de pharmacie de Soubeiran, le traité de chimie organique de J. Liebig et d’autres ouvrages adoptés par le gouvernement espagnol pour l’enseignement. Il s’est intéressé également à des travaux de chimie analytique.

3°) Henri Bonnewyn (1823-1890). Henri Bonnewyn est né à Lembecq en Belgique le 2 mars 1823. Il était pharmacien d’officine à Bruxelles, ex-pharmacien de l’hôpital et des hospices de Tirlemont et d’Aarschot (Belgique). Il était membre de plusieurs académies de médecine et de pharmacie. C’est le pharmacien Cap qui l’avait proposé dans un premier temps à la Société de Pharmacie de Paris dès 1852, puis en 1854 et finalement en 1867 où il sera élu. Lors de sa première candidature, en 1852, Bonnewyn expose son travail sur les propriétés diurétiques de Spiraea ulmaria (Ulmaire ou Reine des près) dont l’extrait, disait-il a un effet diurétique aussi prononcé que l’alcoolat. Il proposait aussi une formule pour l’alcoolat de la Reine des prés. En 1854, Bonnewyn présente 4 documents pour soutenir sa candidature : a) un mémoire sur l’histoire de la maladie du Solanum tuberosum ; b) des recherches sur la teinture de semences de colchique, suivi d’une note sur la préparation d’un sirop de citron artificiel ; c) un mémoire sur le tartrate d’antimonio-potassique ; d) un mémoire sur le Kermès. Enfin, en 1867, le rapport de Vuaflart fait état d’une cinquantaine de publications et de notes sur la théorie ou la pratique pharmaceutique. Il cite le travail réalisé dans le Journal de pharmacologie de Bruxelles sur un cas d’empoisonnement par l’emploi du calomel associé au chlorate de potasse qui contenait du chlorure de potassium. Il insistait dans ce travail sur l’importance de n’utiliser que du chlorate de potasse très pur pour éviter les accidents stomatiques. Bonnewyn avait aussi publié sur « um moyen très simple et très rapide pour reconnaitre la présence de deuto-chlorure (chlorure mercurique) dans le proto-chlorure de mercure (le calomel).

Une autre publication portait sur la conservation des poudres pharmaceutiques, en prenant pour exemple la poudre de cantharides. A l’époque, on recommandait de conserver les poudres dans des sacs en papier. Bonnewyn avait montré que c’était une mauvaise idée et qu’il valait mieux les conserver après séchage dans des flacons en verre, protégé de la lumière. Enfin, parmi ses publications, il avait discuté sur la formulation des pastilles de calomel, trop dures, et pour lesquelles il fallait remplacer le mucilage de gomme par la manne. Quelques années après son élection, en 1887, il publia une curieuse observation. Épileptique de 8 à 14 ans, Bonnewyn n’était plus épileptique depuis le jour où, par accident, il avait été brulé à la jambe. Il en avait conclu que pour soigner l’épilepsie, il fallait « faire une brulure profonde de la jambe gauche au mollet pendant la crise d’épilepsie. La même année 1887, Bonnewyn, membre de l’Académie de médecine de Belgique, avait demandé à être correspondant étranger de l’Académie de médecine de France.

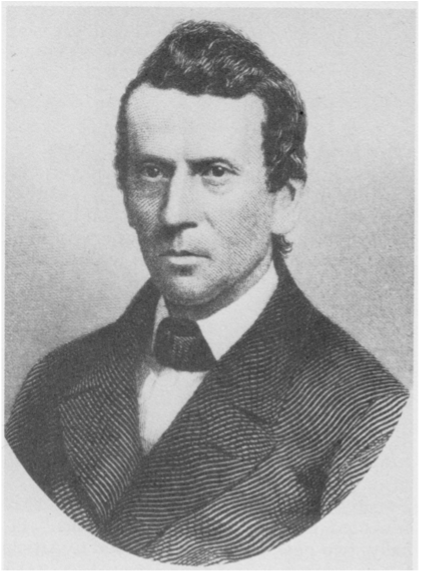

4°) Un autre membre correspondant étranger est élu au cours de la même séance de juillet 1867 : c’est William Procter Jr. (3 mai 1817 – 10 février 1874) qui était un pharmacien américain. Il est considéré comme le père de la pharmacie américaine.

Il était le fils d’un Quaker et entre en pharmacie à la mort de son père, comme apprenti chez Zollickoffer à Philadelphie. A 20 ans, il est diplômé du Collège de Pharmacie de Philadelphie. 4 ans plus tard, il était devenu le secrétaire du Comité de révision de la Pharmacopée américaine. Il ouvrit une pharmacie d’officine en 1844 tout en poursuivant par ailleurs ses travaux et son enseignement.

(Domaine public)

Il devint professeur de pharmacie au collège de Philadelphie en 1846. De 1850 à 1871, il sera l’éditeur de l’American Journal of Pharmacy dans lequel il publia plus de 500 articles scientifiques. Il édita par ailleurs en 1849 un ouvrage de référence de pharmacie sur la base d’un livre de Mohr et Redwood. W. Procter Jr. sera également à l’origine de l’Association des pharmaciens américains dont il lança l’idée en 1851. Il décédé le 10 février 1874, quelques années après son élection comme membre correspondant de la Société de Pharmacie de Paris[v].

Le 2 juin 1869, deux candidats étrangers sont proposés à la société de Pharmacie de Paris, MM Waring et Van Bastelaer.

Edward John Waring (1819-1891) était membre du Collège royal de médecine de Londres, du Collège royal de Chirurgie d’Angleterre. Il était en 1869 chirurgien en retraite de l’armée indienne. Il avait participé à la rédaction de la Pharmacopée de l’Inde et publié des travaux de médecine d’hygiène et de thérapeutique, mais aussi de matière médicale, de thérapeutique et de médecine.

Né le 14 décembre 1819 à Tiverton en Angleterre, il étudie la médecine à Bristol et travaille à l’hôpital Charing Cross de Londres puis devient chirurgien de navire en 1841 pour un voyage en Sierra Leone et à la Jamaïque.

Il s’installe à la Jamaïque en 1843 et est nommé à la Commission d’émigration locale. Pour ce travail, il voyage en Australie, en Afrique du Sud, à Calcutta, aux Etats-Unis et ailleurs. En 1849, à court d’argent, il s’engage dans la Compagnie “East India” dans la région de Madras, puis à Travancore comme chirurgien. Il devient aussi le médecin du maharadjah à partir de 1856. Il publie des ouvrages et aide à la création d’une école pour les enfants indiens de la caste Pulayar qui avait souffert de la famine en 1860. En 1863, il revient en Angleterre pour des raisons de santé et devient docteur en médecine en 1865. C’est là qu’il participe à la Pharmacopée de l’Inde. Il décède à Clifton Gardens le 22 janvier 1891.

Le second candidat est René, Désiré Van Bastelaer, de Charleroi (Belgique). Né à Namur, le 30 avril 1823, il fait de brillantes études aux collèges de Charleroi et de Bonne-Espérance, près de Binche. Il obtient son diplôme de pharmacien en 1845 et celui de docteur ès-sciences naturelles en 1847. Installé comme pharmacien à Charleroi en 1848, il aménage également un laboratoire où il réalise des analyses pour les industriels de la région. Il effectue aussi des recherches toxicologiques et des études pour des produits frelatés. Il approfondit la botanique de la Belgique dont il recueille l’herbier presque complet. En 1850, il est nommé chimiste de la ville et du tribunal de Charleroi. Au moment de sa candidature en 1869, Van Bastelaer est président de l’Union pharmaceutique de Charleroi depuis deux ans.

Le rapport de candidature indique que ce pharmacien « a apporté jusqu’à ce jour non seulement aux diverses sociétés des Sciences naturelles et médicales de son pays dont il est membre, mais encore aux sociétés archéologiques le concours d’un savant régulièrement actif et éclairé ». Les travaux qui sont présentés à cette occasion sont les suivants : a) De la valeur de l’acide acétique et de l’acétate de plomb tribasique comme réactif dans la recherche de falsification de farines alimentaires[5] ; b) Recherche d’un réactif spécial propre à constater la pureté de la farine de riz ; c) Études critiques de quelques Rumex de la section Lapathum ; d) Recherche sur l’origine du nom de Charleroi ; e) Collection des actes de franchises, de privilèges, octrois, ordonnances, règlements, etc. donnés spécialement à la ville de Charleroi par ses souverains depuis sa fondation avec quelques commentaires sur les faits et les causes qui ont amené chacun de ces actes. M. Van Bastelaer a publié en outre, nous dit le rapport, un essai sur les médicaments de la nouvelle pharmacopée belge et une étude comparative sur la Pharmacopea belgica nova et sur le Codex medicamentarius – Pharmacopée française. Enfin « on connait du même auteur les ouvrages suivants : « Des vases vitrifiés et vitrifères au point de vue de l’hygiène » ; « Promenade d’un botaniste dans un coin des Ardennes belges ».

Après son élection comme membre correspondant de la Société de Pharmacie de Paris, Van Bastelaer continue à publier très régulièrement sur de nombreux sujets[vi]. Il devient président de l’Association générale pharmaceutique de Belgique en 1884. Il était membre de l’Académie royale de médecine de Belgique dès 1868, il en devient le président en 1899. Désiré Van Bastelaer est aussi l’un des fondateurs de la Société de médecine publique de Belgique, fondée en 1876.

Par ailleurs, Van Bastelaer participe de plus en plus aux travaux de la Société royale d’archéologie, d’histoire et de paléontologie de Charleroi, qu’il préside à partir de 1872. Il devient membre de la Commission royale des monuments en 1878 et membre titulaire de l’Académie d’archéologie de Belgique en 1895. En 1890, il fut nommé membre de la Commission permanente de la Pharmacopée belge. Il meurt à Saint-Josse-ten-Noode, le 16 mars 1907.

En janvier 1873, deux candidats sont présentés à la Société de pharmacie de Paris : M. Carles, pharmacien à Bordeaux, et M. L. Périer, pharmacien à Pauillac (Gironde).

Pierre-Paulin Carles (1845-1919) est né à Moissac (Tarn et Garonne) le 29 mai 1845. Le dossier présenté pour son élection indique tout d’abord qu’il a été lauréat de l’École de Pharmacie de Bordeaux en 1864. En 1864, il a été nommé préparateur des travaux chimiques et de Pharmacie à l’École et a obtenu une mention honorable au concours de l’Internat. Interne des hôpitaux de Paris en 1867, il a été, la même année, lauréat de l’École de Pharmacie de Paris (médaille d’or). En 1871, il obtient un prix de la Société de la pharmacie de Paris et le prix de 300 francs de la Société d’émulation. En 1872, Carles vient s’établir à Bordeaux où il devient bientôt « chimiste vinicole ».

Son dossier indique : « Parmi les travaux publiés par M. Carles, nous rappellerons 1°) une analyse d’un cosmétique pour les gerçures des seins à base de sel de plomb ; 2°) une analyse de quelques verts de peinture et sur leurs falsifications, il y a trouvé 40% de sable quartz en poudre impalpable ; 3°) études sur les avantages du mélange de sucre à la magnésie employé comme antidote ; 4°) analyse d’une efflorescence abondante recueillie sur le corps d’un agonisant et presque exclusivement composé de cholestérine. 5°) note sur les inconvénients que présente la substitution de la soude à la potasse, tant au point de vue chimique, pharmaceutique et chirurgical qu’industriel ; 6°) différence des résultats obtenus pour le dosage de la crème de tartre des vins suivant le procédé employé ; 7°) dissociation de l’acide oxalique ; 8°) étude des moyens pharmaceutiques et physiologiques de la spigélie anthelminthique (non encore terminée) ; 9°) étude chimique du givre de vanille qu’il reconnait dû à un acide particulier, l’acide vanillique… ; 10°) étude sur les quinquinas, thèse couronnée… dont M. carles a présenté une partie au Congrès de Bordeaux en faisant connaitre la répartition des alcaloïdes dans l’écorce de quinquina. »

On peut voir que, dès 1873, les travaux de M. Carles sont nombreux et diversifiés. Mais la suite des travaux de Carles après 1873 sont considérables comme le montre ses titres et travaux publiés en 1904[vii]. Ces titres et travaux montrent d’abord son évolution professionnelle et ses fonctions diverses. Il est chargé de cours de chimie à Bordeaux, (1878-1889) puis d’hydrologie et de minéralogie (1898-1904). Entre les deux, il est « Rappelé à l’Exercice pour le Service des Examens » (1889-1893). Sur le plan militaire, il est mobilisé en 1870-71 comme Aide-major, puis en 1886 comme Pharmacien-major de l’armée territoriale, et en 1894 comme Chimiste du Service Colonial de Bordeaux. La même année, il est membre du Comité médical de la société française de secours aux blessés militaires. En 1886, il est le représentant du gouvernement français au Congrès international de Bruxelles. Sur le plan universitaire, il est devenu docteur en médecine en 1880.

Ces travaux ont porté sur des sujets très variés en toxicologie, chimie pure et appliquée, pharmacie, hygiène, hydrologie et surtout œnologie. Ses études sur les dérivés tartriques du vin et sur les vins en général l’avait « placé au premier rang des conseillers technique en la matière »[viii]. Pierre-Paulin Carles reçut de nombreuses marques de reconnaissance : le diplôme d’honneur de la Société d’Agriculture de Gironde (1903), le prix Montyon de l’Académie des Sciences (1905), le prix Lefort de l’Académie Nationale de Médecine (1908), la médaille d’or de l’Association des chimistes de sucrerie et d’œnologie de France (1910). En 1902, il devient membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine.

Le second candidat présenté en 1873 est Léon Périer (1835-1902). Son dossier de candidature est également assez fourni. Léon Périer était pharmacien à Pauillac en Gironde, président de la Société de Pharmacie de Bordeaux en 1870 et l’auteur de nombreux mémoires qu’il avait envoyé à la Société de Pharmacie de Paris qui avaient, pour la plupart, été publiés dans le Bulletin de la Société de Pharmacie de Bordeaux. Parmi les documents cités dans le rapport, il y a tout d’abord un essai botanique intitulé « de la transformation gratuite des variétés en espèces » (1861). Il avait également publié en 1862 « Sur la réduction du citrate de sesquioxyde de fer par l’argent métallique ». En 1863, un nouveau travail de Léon Périer concerne ses observations sur les eaux potables de la commune de Paulliac, puis, en 1864, il publie le résultat de ses recherches la composition du ciment du grand aqueduc d’Ephèse et sur « celle des divers ciments employés dans les temps les plus reculés ».

Deux ans plus tard, il réalise un travail sur une nouvelle espèce de Rissoa « qui est le premier jalon d’une œuvre de la plus haute importance sur l’étude des fonds des mers, étude à laquelle il consacra tous ses soucis avec M. de Folin et plusieurs autres collaborateurs. Les recherches sur les fonds de la mer ont été, dans ces dernières années, l’objet des explorations les plus soignées de la part de savant Anglais et Américains, les Carpenter et les Agassiz, qui ont trouvé le concours le plus effectif de la part de leurs gouvernements, sont une œuvre capitale encore en cours d’exécution ; si nos compatriotes n’ont pas devancé d’une manière absolue dans la réalisation de leur publication les étrangers qui, M. Agassiz le reconnait lui-même, leur droit de priorité, dans l’étude pratique de faune, de la flore des profondeurs sous-marines, ils n’en ont pas moins le mérite de l’initiative, et nous devons leur donner tout notre concours pour revendiquer cet honneur pour la France et pour la pharmacie française. »

Par ailleurs, le rapport de candidature de Léon Périer fait état d’autres études « qui se rapprochent du cercle de nos études ordinaires » : 1°) Un mémoire sur des questions d’hygiène et de thérapeutique au sujet d’une roche confondue avec l’Alios[6] (1865) qui lui a valu une médaille de la Société de médecine de Bordeaux. A cette occasion, le rapport indique « qu’en vue de développer dans le pays qu’il habite la vulgarisation des principes utiles, la connaissance plus intime du sol, M. Périer a fondé en 1866 le Journal La Campagne qui donne ses notions de chimie mises à la portée des ouvriers du pays et ouvre pour ses concitoyens un laboratoire gratuit d’analyse du terrain. » ; 2°) Une note sur le lait iodé (1867) où Périer « pense à assimiler directement en proportions suffisantes le métalloïde au lait » ; 3°) Recherches sur la disposition des celliers de Château-Lafitte et sur le système de lavage en vase clos (1867). Il en donne le résultat dans un mémoire intitulé : Inégale répartition de l’alcool vinique dans les grandes masses venant de subir la fermentation ; 4°) Étude d’une matière particulière de l’urine (1868), « sorte de gelée transparente qui se forme par le mélange de l’urine humaine avec partie égale d’éther ou de sulfure de carbone » ; 5°) Principales œuvres de son compatriote Couerbe[7].

Pharmacien de l’École de Bordeaux en 1860, Périer devint Pharmacien de 2e classe (brevet supérieur) puis de 1ère classe de l’École de Paris en 1875. En 1878, et jusqu’en 1886, il est agrégé à la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux, puis maître de conférences. A partir de 1869, il est membre de la commission cantonale d’hygiène de Pauillac, qu’il va présider. Lui-même viticulteur à Pauillac, il est élu vice-président du Comice agricole du Médoc en 1890.

En 1882, il reçut le titre de pharmacien supérieur de l’École de Paris avec sa thèse intitulée « Roches et formations rocheuses contemporaines, et en 1884, il est élu correspondant national pour la division de physique et chimie médicales de l’Académie de médecine. Entre 1875 et 1879, Perier, avec Guillaume de Folin, publie en trois volumes un ouvrage de référence « Les fonds de la mer : étude internationale sur les particularités nouvelles des régions sous-marines. » (Savy, ed.).

Léon Périer reçut de nombreux prix dans le domaine de la géographie et de l’agriculture et fut nommé Chevalier de la Légion d’honneur en 1896, Officier de l’Instruction Publique (1884), et reçut la croix et le diplôme de la Société de secours au titre militaire en 1871.

En 1875, Poggiale et Gobley, deux membres de la Société de Pharmacie de Paris, proposent d’élire comme membre correspondant M. Octave-Armand Constantin (1831-1879), de Brest.

Né à Brest le 31 mars 1831, il avait fait ses études au Lycée de la ville puis devin étudiant en pharmacie à l’École de médecine navale. Le 27 novembre 1852, il reçut son diplôme de pharmacien de 3ème classe. Après la Marine, il prit la succession de M. Podevin comme pharmacien d’Officine. Il fut l’un des fondateurs de l’académie de Brest. Depuis 1850, il était le secrétaire du Conseil d’hygiène de l’arrondissement de Brest, chimiste expert et essayeur du Bureau de garanti du département. Il fut également juge au Tribunal de Commerce et a siégé au Conseil municipal de Brest de 1865 à 1870. Pendant la guerre de 1870, il fut aussi l’un des premiers à offrir ses services pour les ambulances créées à Brest. Ses travaux furent très variés. Il publia sur la pisciculture, sur la peste bovine (1871) et sur bien d’autres sujets à la Société de Pharmacie de Paris. Il fut surtout remarqué pour ses travaux sur les dangers du plomb. En 1872, le Conseil général du Finistère va s’intéresser aux travaux de Constantin et substituer aux anciens vernis, pour les poteries communes du pays, un glacé moins attaquable que les précédents et qui rendait la vaisselle inoffensive[ix]. « Sur avis du Comité consultatif d’hygiène de France, le ministre de l’agriculture et du commerce prescrivit, par dépêche du 30 mai 1873, adressée au préfet du Finistère, de faire appliquer la nouvelle méthode de vernissage des poteries communes ». Grâce à M. Constantin, disait le ministre, la longue enquête sur le vernissage des poteries communes se sera pas restée stérile… Je prie M. le préfet de vouloir bien être, auprès de M. Constantin, l’interprète de mes remerciements, pour l’heureux perfectionnement qu’il a su apporter à cette industrie.

Cette découverte donna lieu aussi à une récompense. Le 28 décembre 1874, sur le rapport de M. Wurtz, l’Institut décernait à Constantin un prix Monthyon de 1500 francs, « pour les arts insalubres ». Ayant par la suite réussi à supprimer complètement le plomb des vernis, la Société d’encouragement, présidé par M. Dumas, lui décerna une médaille d’argent le 25 juillet 1875 pour ces travaux, la seule médaille jusqu’alors accordée aux arts chimiques, nous dit le rapport. Constantin avait pris un brevet pour s’assurer la priorité de sa découverte, mais il décida finalement de livrer sans rémunération ses procédés aux fabricants de poterie. En remerciement, il fut décoré de la Légion d’Honneur en 1875. A. Constantin est mort le 5 mai 1879, à l’âge de 49 ans, quatre ans après son élection comme membre correspondant.

Les mêmes membres de la Société de Pharmacie, Poggiale et Gobley, proposent en 1876 la candidature de M. Benoit, de Joigny. Il était pharmacien d’Officine à Joigny depuis 1859. « Dès 1860, le Conseil d’hygiène de l’arrondissement de Joigny et la Commission d’inspection des pharmacies du département, les Sociétés d’agriculture et de viticulture mettaient à profit sa collaboration. Depuis 8 ans environ, il fait partie du Conseil de perfectionnement de l’Enseignement secondaire spécial institué par le Collège de Joigny. » Les travaux scientifiques de M. Benoit concernaient principalement la chimie. Lors de la rédaction du Codex de 1866, Benoit envoya plusieurs notes à la Commission de la Société de Pharmacie de Paris. Comme chimiste-expert du parquet de Soigny, il a réalisé de nombreuses expertises médico-légales. « Près le Tribunal de Commerce de la ville, il n’a pas été moins utile dans les rapports qui lui ont été demandés relativement à des essais d’huile et aux titrages d’engrais. Comme membre de la Société d’agriculture, il a déterminé l’utilisation des eaux ammoniacales provenant de la fabrication du gaz à Joigny qui infectaient les puits d’un faubourg. Ses rapports sur cette importante question d’hygiène publique ont éclairé le Tribunal de Joigny qui avait été saisi de demandes d’indemnités considérables de la part de propriétaires du voisinage de l’usine à gaz. »

M. Benoit avait aussi créé un laboratoire d’essais en engrais, subventionné par la Société d’agriculture et par la ville de Joigny, où M. Benoit dirigeait les manipulations de nombreux élèves. Enfin, un jardin botanique où figuraient les principales familles et les principaux genres fournissant des produits utiles à l’alimentation et à l’industrie était en voie de formation au moment de la candidature de M. Benoit. Ce dernier a bien été élu comme membre correspondant en 1876. Après son élection, il publia de nombreux articles dans le Journal de pharmacie et de chimie, sur des sujets divers mais souvent en rapport avec des problèmes concernant Joigny et sa région.

Le 5 octobre 1892 la candidature de Marius Vizern comme membre correspondant national est présentée à la Société de Pharmacie de Paris par Chastaing, rapporteur. Il sera effectivement élu à cette date-là. Il avait publié dans le Journal de Pharmacie et de chimie plusieurs articles en avril 1885 (Détermination de l’acide sulfurique dans le vinaigre), novembre 1889 (Dosage des cendres dans les glycérines commerciales), avril 1890 (Dosage du beurre dans le lait) et juillet 1891 (Dosage des graisses dans la vaseline). Mais Marius Vizern était surtout connu de la profession en raison de son appartenance au Syndical général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône où il était conseiller en 1897 puis deviendra président et président d’honneur. Il est décédé en 1927.

En mars 1893, c’est le Pharmacien Denis-Honoré Carette (1859-1943) qui fait l’objet d’un dossier de présentation à la Société de Pharmacie de Paris pour devenir membre correspondant national. Il sera effectivement élu et en deviendra par la suite le secrétaire annuel en 1909. Il était pharmacien d’officine à Orsay et avait présenté sa thèse « Contribution à l’étude des acides des graisses » en 1886 pour son diplôme de pharmacien de 1ère classe. Il l’avait également présenté à la Société de Pharmacie de Paris. Les auteurs du rapport avaient considéré que « la valeur de ce travail était telle qu’une médaille d’or de la Société de Pharmacie fut décernée à M. Carette. Cette thèse sur les acides des graisses avait fait l’objet d’un long commentaire lors d’une séance de la Société. On y soulignait que Carette a mené des travaux sur l’acide sébacique résumé en trois points : 1) l’oxydation de l’acide sébatique par le permanganate qui fait apparaitre trois acides : « l’acide succinique, l’acide bibasique et l’acide adipique » ; 2) l’oxydation de l’acide sébacique par l’acide nitrique qui amène au même résultat ; 3) l’oxydation d’acides gras naturels. Il conclut que « le travail de M. Carette aura contribué à jeter la lumière sur un chapitre fort obscur de l’histoire des acides des graisses… De plus, M. Carette a complètement élucidé cette question jusqu’ici embrouillée de l’acide lipique, acide dont le nom doit désormais disparaitre »[x]. Nous n’avons aucune autre information à cette date sur la carrière de Carette dans son dossier de candidature.

On sait par ailleurs, qu’il était né le 8 août 1859 à Draveil en Seine et Oise, et était ancien Interne (en 1882 à l’hôpital St Antoine) et lauréat des Hôpitaux de Paris. En 1903, il publia un ouvrage intitulé « Étude sur l’essence de Rue et sur la méthylnonylcétone » (A. Joanin et Cie, ed., Paris, 1903). Dans le Journal de Pharmacie et de chimie, il publia par la suite une étude sur « quelques sels de quinine » (1904), une autre sur le chlorhydrate de quinine (1905) et un travail sur la recherche de l’alcool méthylique dans les teintures médicamenteuses (1909).

En 1893, Léon Nardin (1857-1930) demande à entrer à la Société de Pharmacie de Paris. Il y sera effectivement élu comme membre correspondant. On peut lire dans notre Revue qu’il est né à Montbéliard le 12 octobre 1857 : « il avait consacré le meilleur de son temps à des recherches scientifiques et historiques. Nous lui devons un Aperçu sur la corporation des médecins, chirurgiens, apothicaires, barbiers et sages-femmes de la ville et comté de Montbéliard, article de 15 pages, paru en 1892, dans l’Union Pharmaceutique, et deux volumes grand in-8*, publiés en 1910 avec la collaboration de J. Mauveaux, sous le titre d’Histoire des corporations d’arts et métiers des ville et comté de Montbéliard »[xi].

Son dossier de candidature de 1893 nous en apprend un peu plus. Il était pharmacien de 1ère classe, ex-Interne des hôpitaux de Paris, Lauréat (médaille d’or) de l’École supérieure de pharmacie de Paris et membre du Conseil d’hygiène et de salubrité du Haut-Rhin. Après son élection il publiera sur « Jean Bauhin et ses observations sur la rage en 1590, aux environs de Belfort » (1894) ; Jacques Foillet, imprimeur, libraire & papetier (1554-1619) : ses pérégrinations à Lyon, Genève, Constance, Bâle, Courcelles-les-Montbéliard, Besançon et Montbéliard, d’après des documents inédits (1906) ; Archives et archivistes de la Principauté de Montbéliard, avec Julien Mauveaux (1918) ; A propos d’un autographe du graveur lorrain François Briot : exposition rétrospective de Bale, 1912, vente d’une bibliothèque montbéliardaise à Strasbourg, le livre d’amis de Léonard Binninger (1919). Il avait aussi publié une note en 1894 « sur quelques diatomées observées aux environs de Belfort en 1889-90 ». On sait par ailleurs que Léon Nardin, pharmacien d’officine, commercialisait une lotion contre la chute des cheveux. Il commercialisait aussi des spécialités comme l’Elixir St-Vincent-de-Paul et la Confiture St-Vincent-de-Paul contre l’anémie « par autorisation spéciale de la Mère Générale supérieure de l’Ordre ». Il avait reçu les Palmes académiques en 1901. Il décéda à Belfort en 1930.

Emile Gautrelet (1853-1936) pose sa candidature au titre de membre correspondant de la Société de Pharmacie de Paris en 1893, date à laquelle il est élu. Son dossier de candidature est très réduit. On sait qu’il est médaille d’or de l’Ecole supérieure de Pharmacie de Paris et qu’il a plusieurs publications sur des travaux qu’il a réalisé à Paris et surtout à Vichy sur l’action des médicaments alcalins, sur l’effet thérapeutique de certaines eaux minérales et sur l’examen des urines pour « certains cas spéciaux ».

Le rapport ne mentionne pas plusieurs informations importantes qu’on retrouve dans différentes sources. Il est né à Château Chinon en janvier 1853. Son père, avocat, décède prématurément et le jeune Emile est élevé par sa mère, née Pernette, à Montcenis. Après des études solides au Petit séminaire d’Autun, il fait ses études de pharmacie et est reçu au concours d’externat dès la première année. Il devient Interne des hôpitaux de Paris en 1875.

Il était docteur en pharmacie et chimiste-expert. On le qualifie dans certains documents de « Savant indépendant ». Il était en effet intéressé par la chimie mais aussi par l’anthropologie et la préhistoire. Dès 1885, il crée en dehors de l’officine qu’il dirigeait, un laboratoire d’analyse à Paris et à Vichy, une innovation pour l’époque. Il fonde à Vichy avec un groupe de médecine la « Revue des Maladies de la nutrition ». Ses connaissances en chimie le conduisent à « d’intéressantes découvertes » comme celle d’un alliage de magnésie et d’aluminium ou celle d’une peinture destinée à remplacer la céruse[xii].

Pendant la Grande Guerre, il était pharmacien-major au Centre hospitalier de Vichy. Par ailleurs, la liste des publications d’Emile Gautrelet est extrêmement longue en urologie, en nutrition, en biochimie et biologie médicale. Il s’intéresse aussi à l’environnement de travail comme pour son « Essai de physiologie appliquée à l’économie sociale, arguments physiologico-économiques en faveur de l’établissement du tramway ouvrier Creusot-Montcenis (1905) » ou son travail « De l’approvisionnement en eau potable des villes situées sur les fleuves ou rivières (1890) ». Il était le père de Jean Gautrelet, docteur en médecine et agrégé de Physiologie, membre de l’Académie nationale de médecine.

Emile Gautrelet était Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’Instruction publique, président de la Société des docteurs en pharmacie et membre de diverses sociétés savantes.

En janvier 1895, la Société de Pharmacie de Paris accueille comme nouveau membre correspondant François Turié (1867-1904). Il était le neveu de Léon Ferrer, pharmacien de 1ère classe à Parpignan, Chevalier de la Légion d’honneur, et lui-même élu membre correspondant en 1887. Le dossier de F. Turié mentionne qu’il avait été préparateur et lauréat de l’École de Pharmacie de Montpellier, et reçu pharmacien de 1ère classe. Il était ensuite entré dans le corps de santé des colonies (c’est le décret du 7 janvier 1890 qui avait créé et organisé le corps de santé des colonies et des pays de protectorat) et chargé par intérim des fonctions de Chef des travaux pratiques d’histoire naturelle à Montpellier.

Il avait publié en 1893 une note sur l’association de la Coca et de la Kola dans les préparations galéniques. Il a fait paraître la même année une série d’analyse des vins naturels riches en chlorure de sodium. En 1894, il publie sa thèse, suite de ces travaux précédents, sur la pratique de salage et sur la salure naturelle des vins[xiii], travail qu’il a poursuivi par une étude sur la présence de la magnésie et des sulfates dans les vins récoltés sur les sables marins. Par la suite, par décret du 20 avril 1898, Turié est nommé Pharmacien-major de 2ème classe. Il y a peu d’informations sur la suite de sa carrière car François Turié est décédé à 37 ans, en 1904.

La même année 1895, c’est le docteur Dioscoride Vitali (1832-1917), de Bologne, qui est reçu membre correspondant étranger de la Société de Pharmacie de Paris. Ses travaux, disait le rapport de Charles Bougarel, étaient nombreux et en particulier sur l’atropine, la digitaline, diverses ptomaïnes, et un traité de toxicologie. Né à Cortemaggiore (Piacenza) en 1832, il est mort à Venise le 1er mars 1917. Il participa à la guerre de Crimée et fut volontaire auprès de Garibaldi ; après la paix de Villafranca, il fut nommé pharmacien à l’hôpital de Plaisance, où il commença son activité scientifique dans le domaine de la chimie pharmaceutique et de la toxicologie. A la mort de F. Selmi, il fut appelé à la chaire de chimie pharmaceutique. Il publia plus de 200 articles scientifiques. Deux méthodes sont liées à son nom : l’une pour la reconnaissance du chloroforme, l’autre pour la mise en évidence du pus avec la teinture de gaïac. Il avait également publié en 1872 sur la préparation de sulfate de quinine soluble. Par la suite, Vitali publia plusieurs articles comme « contribution à l’étude toxicologique de la conine[xiv], ou son recueil des leçons de chimie organique et de toxicologie en 1912 qui passe en revue « les principaux groupes pharmacodynamiques organiques » (ce qu’on appellerait aujourd’hui les groupes fonctionnels).

Toujours en 1895, c’est Eugène Prothière (1864-1925) qui présente sa candidature de membre correspondant à la Société de Pharmacie de Paris. Né à Tarare (Rhône) en 1864, fils du pharmacien Jean-Claude Prothière, il était pharmacien de 1ère classe à Tarare, lauréat de la Société de pharmacie de Lyon (médaille d’argent 1888), ancien élève de l’Ecole de Chimie agricole de Lyon, membre du Conseil d’hygiène de l’arrondissement de Villefranche, et président de la Société des Sciences naturelles de Tarare. Il avait créé cette institution peu de temps après son installation à Tarare où il professait un enseignement populaire de toutes les sciences. Il était également Officier d’Académie. Prothière, au moment de son élection, avait plusieurs publications à son actif : 1°) Contribution à l’étude des eaux potables de la ville de Lyon (1891) ; 2°) Brochure sur l’enseignement de la chimie agricole en France ; 3°) Rapport sur la question de savoir si la ville de Tarare doit être alimentée par eaux de source ou par un barrage (1893) (c’est cette dernière solution, recommandée par Prothière qui sera adoptée à l’unanimité) ; 4°) Procédé de dosage volumétrique des sulfates au moyen d’une réactif limite coloré (1893) ; 5°) Brochure résumant une conférence faite au Conseil agricole de Tarare, ayant pour sujet les Congrès viticole et agricole de Lyon en 1894 (1895). 6°) Quelques notes sur l’hygiène rurale ; 7°) Brochure sur le monopole de l’alcool. On voit donc que Eugène Prothière était hygiéniste mais pas seulement.

Après cette élection à la Société de Pharmacie, Eugène Prothière se fit remarquer d’abord pendant la Grande Guerre pour ses travaux contre les gaz asphyxiants, sauvant la vie de milliers de soldats. Attaché au Service de Santé de l’armée à la tête duquel se trouvait son ami Justin Godard, il fut en charge en particulier de l’organisation du personnel pharmaceutique. Après la guerre, il a orienté son activité sur la récolte et la culture des plantes médicinales, portant ce projet dans sa région et même au-delà. Il était membre du Comité interministériel des plantes médicinales présidé par le professeur E. Perrot.

E. Prothière pris un certain nombre d’autres responsabilités : Auditeur au Conseil supérieur d’hygiène, président de la Commission sanitaire et du Dispensaire antituberculeux de Tarare, etc. Il enseignait la mycologie à la Faculté de médecine de Lyon, donnait un cours municipal d’hygiène et assurait également les Services de Désinfection de Lyon et du Rhône. Il était aussi président de la Société de Pharmacie de Lyon, et inspecteur des pharmacies.

Eugène Prothière décéda brutalement sur la voie publique à la sortie d’un de ses cours à l’École dentaire de Lyon, le 20 mars 1925. Trois ans plus tard, un buste en bronze enlevé par les Allemands en 1942, est inauguré. Il faudra attendre la cérémonie du 11 novembre 2000 pour voir à nouveau le buste d’Eugène Prothière en marbre surplomber le square près de l’église du château de Tarare.

Le pharmacien Jean, Marie, Gabriel, Alphonse Pannetier, quant à lui, sera candidat en 1896 et élu la même année. Né le 25 mars 1859 à Commentry (Allier), il deviendra pharmacien de 1ère classe, ancien Interne en pharmacie des hôpitaux de Paris, et en même temps essayeur breveté de l’Administration des monnaies, membre correspondant de la Société d’hygiène de l’Enfance et membre de la Société des Sciences médicales de Gannat. Il fonda le Journal Le Centre médical et pharmaceutique auquel il collabora activement en tant que secrétaire de la rédaction. IL s’était établi pharmacien à Commentry en 1886, succédant à son père Félix Pannetier, qui avait ouvert la première pharmacie de la ville en 1850.

En 1896, il avait déjà publié plusieurs notes qu’il avait réunies dans une brochure intitulée « notes et observations de laboratoire » sur les sujets suivants : 1°) Le gommo-phosphate de chaux ; 2°) L’Eucalyptol n’est qu’un mélange ; 3°) Note sur les solutions hydroalcooliques de Thymol ; 4°) Deux cas de falsifications de substances médicamenteuses ; 5°) Curieux cas de falsification pathologique (fuschine et carmin dans l’urine) ; 6°) Nouveau procédé de dosage des pastilles médicinales ; 7°) Analyse du liquide provenant d’un kyste du sein ; 8°) Allaitement artificiel aseptique ; 9°) Un cas de gale ; 10°) Conservation des cadavres et des pièces destinées aux recherches toxicologiques. Par ailleurs, à l’occasion du centenaire de la mort de Lavoisier, Pannetier avait publié une étude sur Lavoisier et les sciences médicales.

Après son élection, il publia plusieurs fois dans le Journal de Pharmacie et de Chimie et écrivit deux ouvrages publiés à l’imprimerie du Centre Médical de Montluçon. Une note sur quelques formes médicamenteuses (1897), et une autre sur un autoclave à fonctions multiples (1903). Il va également se faire remarquer par un document intitulé « L’Hygiène du pharmacien ». Contrairement à ce que pourrait faire penser son titre, c’était un ouvrage aux sujets très divers. Le premier chapitre évoquait le surmenage, la marche forcée, la station debout, l’irrégularité dans l’alimentation et le sommeil. On peut lire dans le Journal de Pharmacie et de Chimie[xv] : « L’installation de la sonnette de nuit a fait l’objet de soins spéciaux de la part de l’auteur, grâce à la maison Radiguet[8] qui est arrivé à installer une véritable petite merveille ». Le deuxième chapitre était consacré à l’hygiène à l’officine : éclairage, aération, chauffage (avec les nouveautés de l’époque : Vitres Castaing, becs Auer, Wenham, acétylène, électricité[9]), désinfection, contagion, asepsie des mains… L’hygiène du laboratoire était le troisième chapitre : chauffage à feu nu, au gaz, à la vapeur, la tenue de travail. Le 4ème chapitre concernait l’hygiène de divers magasins : herboristerie, droguerie, caves… La deuxième partie était consacrée aux opérations pharmaceutiques et la troisième aux dangers que peut faire courir chaque médicament. Le 4ème chapitre traitait des préparations pharmaceutiques dangereuses et des médicaments explosifs.

Alphonse Pannetier était aussi devenu par la suite membre de la Société d’histoire de la pharmacie. Il décéda le 26 janvier 1943.

En 1896, François Coreil (1863-1945) propose sa candidature comme membre correspondant de la Société de Pharmacie de Paris. Son dossier est présenté à la séance du 4 mars 1896 où il sera élu. Pharmacien à Toulon, il travaille dans une officine depuis 17 ans à l’époque. Il avait donc débuté à l’âge de 14 ans « ce qui laisse supposer qu’il a dû avoir au début un rôle très modeste » précise le rapport de candidature. En 1888, il devient pharmacien de 2ème classe et directeur du laboratoire municipal et du bureau d’hygiène. Il prépare son baccalauréat ès-Sciences pour devenir pharmacien de 1ère classe, ce qui sera le cas en 1895.

Lauréat de l’École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille, il reçut les premiers prix pour les années 1885-86 et 1886-87. Ancien préparateur de la même école, il est par ailleurs membre du Conseil d’hygiène et de salubrité. Au moment de sa candidature, François Coreil a déjà un certain nombre de publications à son actif : Note sur l’emploi de l’ammoniaque dans les incendies (Union pharmaceutique, 1881) ; Note sur la falsification de l’huile de lin par les huiles de Résine (Journal de Pharmacie et de Chimie, 1892) ; recherches bactériologiques sur les eaux d’alimentation de la ville de Toulon (Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 1893 ) ; la purification des eaux (même journal, 1894) ; Les eaux d’alimentation de la ville de Toulon, étude chimique et bactériologique (Brochure) ; L’eau potable (Baillière et fils, 1896, 325 p.), etc.

Il devient par la suite expert auprès des tribunaux et inspecteur des pharmacies du Var. Il publie en 1908 un ouvrage sur les industries insalubres (Établissements classés) avec Léon Nicolas, chef de bureau à la préfecture du Var (Lunod et Pinat ed., Paris). Peu de temps après son élection à la Société de Pharmacie de Paris, François Coreil devient Conseiller général du canton d’Ollioules en 1898 (président en 1902-1903), puis député du Var de 1910 à 1914, inscrit au groupe Républicain socialiste. Lorsqu’il devient député, il demande au Conseil municipal de Toulon une pension de retraite pour « infirmités contractées au cours de ses 19 années de service comme directeur du service d’hygiène de la ville. Cette demande lui sera refusé[xvi]. Parmi ses travaux sur cette période, il fera en 1911 un inventaire des forces navales française, comparées à celle de l’Allemagne et conclut à une supériorité des forces navales françaises[xvii]. Il sera ensuite maire de Sanary-sur-Mer (1930-1941). François Coreil reçoit la Légion d’honneur en 1932. Il est décédé le 6 décembre 1945 à Sanary-sur-Mer (Var).

Le 4 mai 1898, Louis, Léon Guillot (1858- ) est élu membre correspondant national de la Société de Pharmacie de Paris. Né à Grenoble, le 25 novembre 1858, Louis Guillot était devenu pharmacien le 18 janvier 1881 à Paris et, au moment de son élection, pharmacien-major de 2ème classe à l’hôpital militaire de Lyon. « Il a su, nous dit le rapport de candidature, soit sur des questions posées par les autorités sanitaires, soit sur des recherches spontanées, faire œuvre originale. » Il avait en effet publié plusieurs articles dans les Archives de médecine et de pharmacie militaire ainsi que dans le Journal de Pharmacie et de Chimie : Recherche de l’ammoniaque libre et de l’ammoniaque albuminoïde dans les eaux de Teniet-el-Haad ; Les eaux de Sidi-Aïssa ; Recherche et dosage du mercure à l’état sublimé dans les étoupes bi-chlorées à 1/1000 etc. Par la suite, il fera beaucoup d’autres publications dans les mêmes journaux et dans le Bulletin des sciences pharmacologiques. En 1908, il avait fait une conférence au Cercle militaire de Lyon sur « les attributions des pharmaciens militaires en temps de guerre ».

On peut lire, quelques années plus tard, que Louis Guillot était devenu major de 2ème classe à la Pharmacie Centrale de Paris, à Fort-National, à Djelfa, major de 1ère classe à Chambéry, principal de 2ème classe le 31 décembre 1908 à Lyon, à l’hôpital Bégin à Saint-Mandé. Il avait été lauréat de l’École de médecine et de pharmacie de Grenoble (1878), et était Chevalier de la Légion d’honneur (31 décembre 1895)[xviii].

Un rapport de candidature est établi le 9 novembre 1898 par Charles Moureu pour le pharmacien Gustave Tardieu (1851-1932) (Tardieu avait envoyé sa candidature en 1897). Voilà ce qu’écrit Charles Moureu : « Pharmacien de 1ère classe (1876), ex-Interne des hôpitaux de Montpellier, licencié en Droit (1893), Inspecteur des pharmacies du département des Basses-Alpes, membre du Conseil d’hygiène, auteur de recherches sur les propylglycols et l’acide lactique ; sur l’action comparée de la caféine et de la Kola dans la marche. Auteur d’études ou articles de vulgarisation sur la télégraphie optique au point de vue militaire, sur l’archéologie préhistorique sur l’alpinisme, sur l’histoire locale de Sisteron, etc. Collaborateur du dictionnaire géographique et administratif de France. Membre du Comité local d’organisation de la session extraordinaire de la Société botanique de France dans la Haute-Vallée de l’Ubaye (1897), etc.

Cette longue énumération témoigne, à n’en pas douter, d’une activité peu ordinaire et d’une vaste érudition chez M. Tardieu. Malgré son éloignement de tout centre scientifique, il n’a cessé, selon sa propre expression, de travailler intellectuellement et de réagir ainsi contre l’influence déprimante de l’isolement. Ainsi, votre Commission n’hésite-t-elle pas à vous proposer d’admettre M. Tardieu parmi les membres correspondants de notre Société. » Gustave Tardieu sera effectivement élu cette année-là à la Société de pharmacie de Paris.