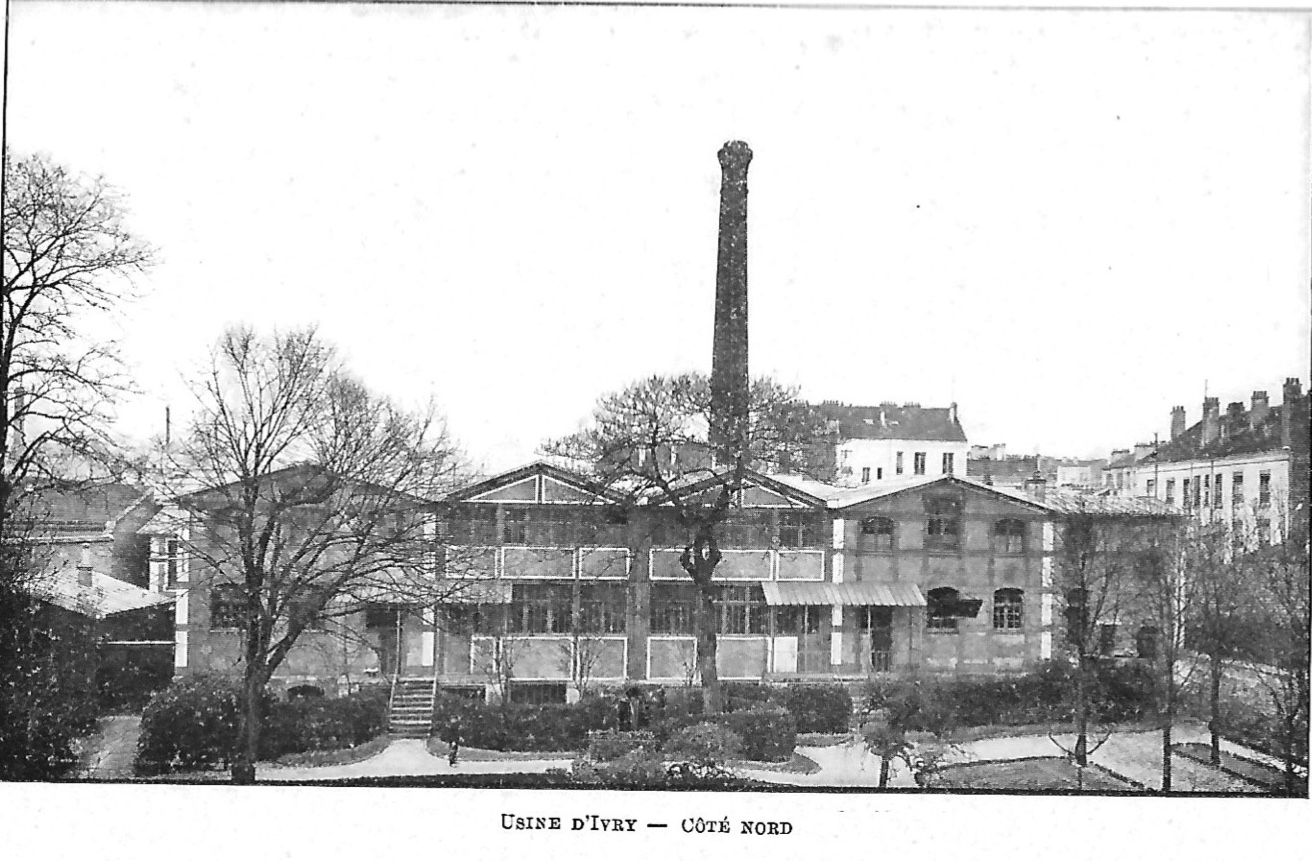

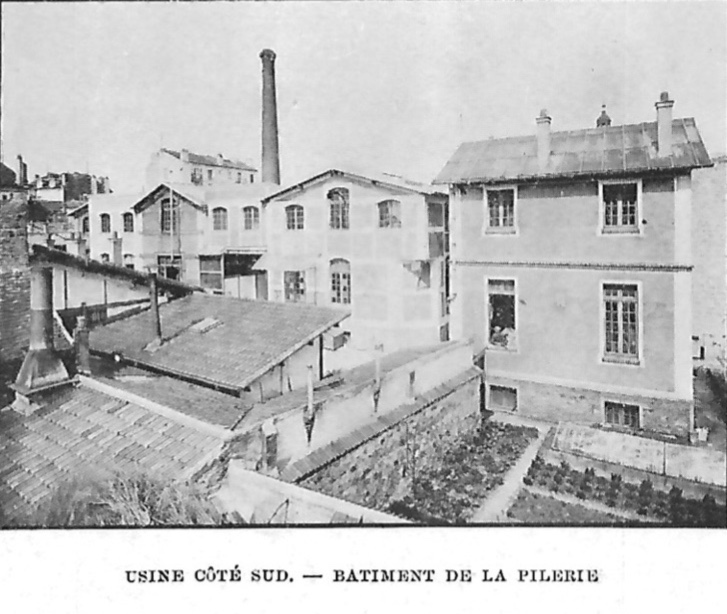

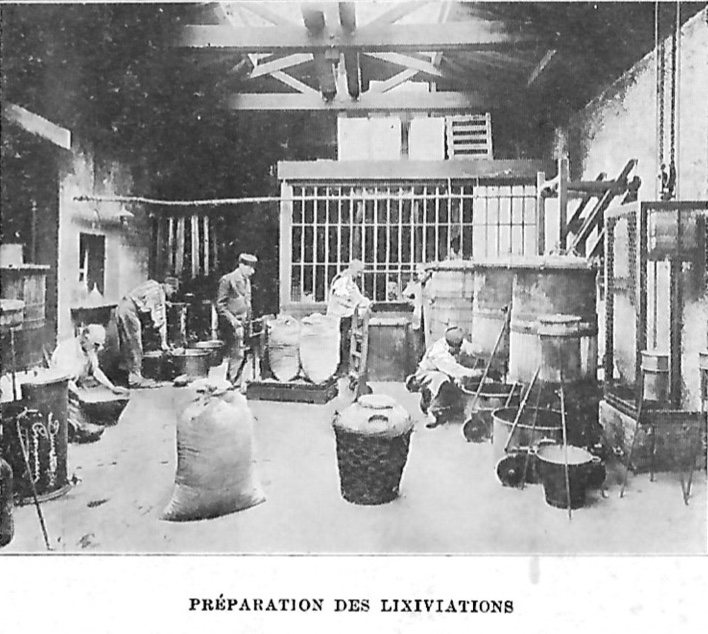

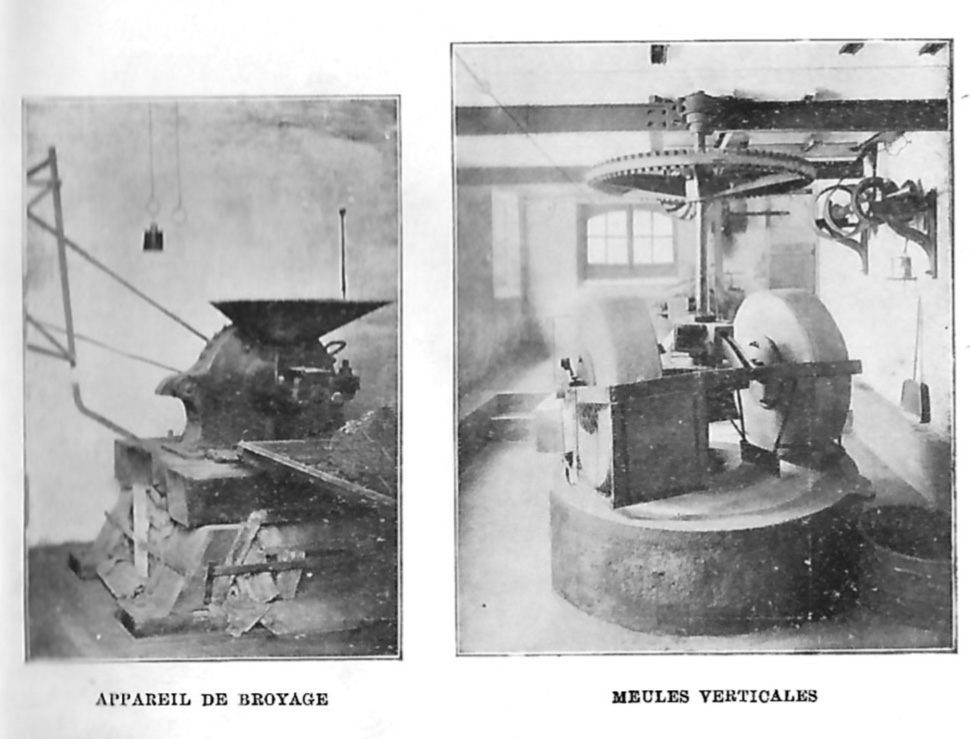

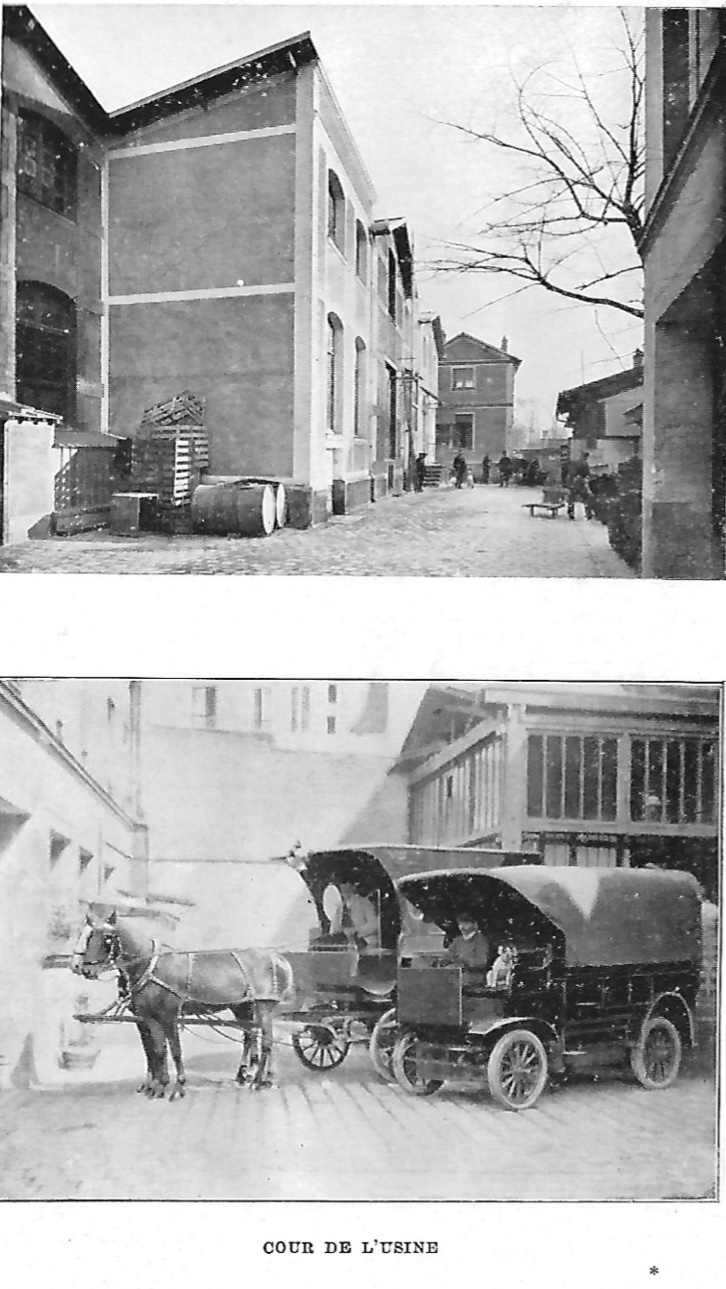

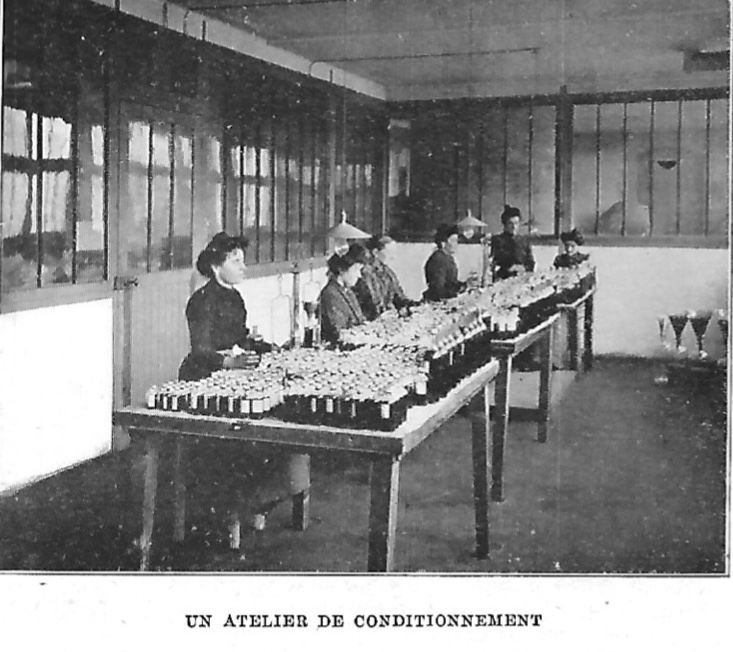

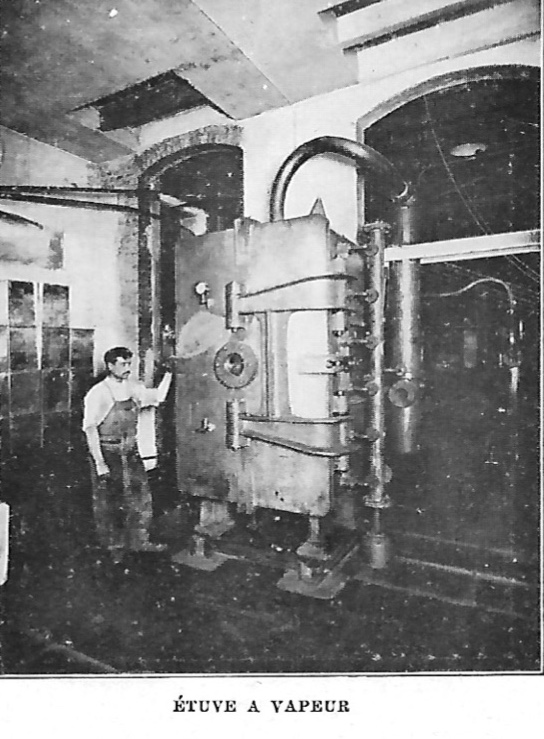

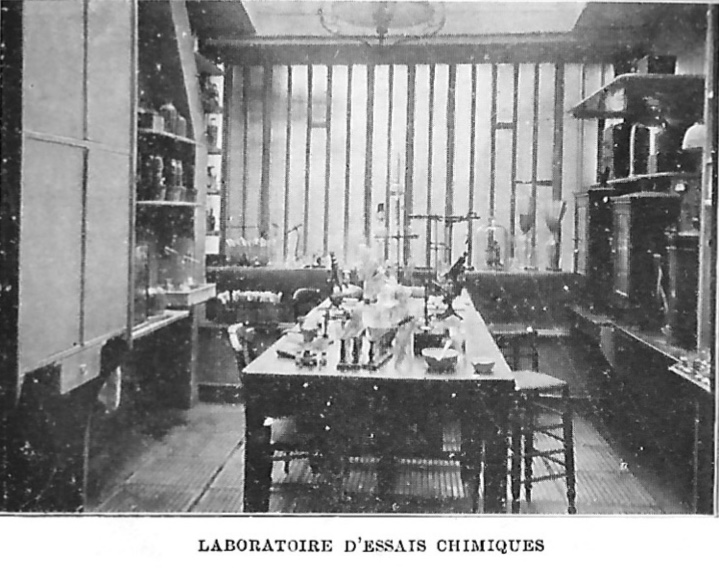

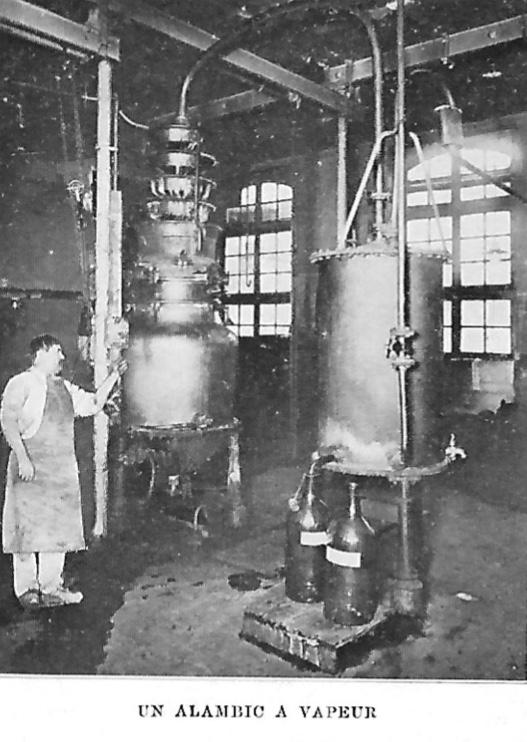

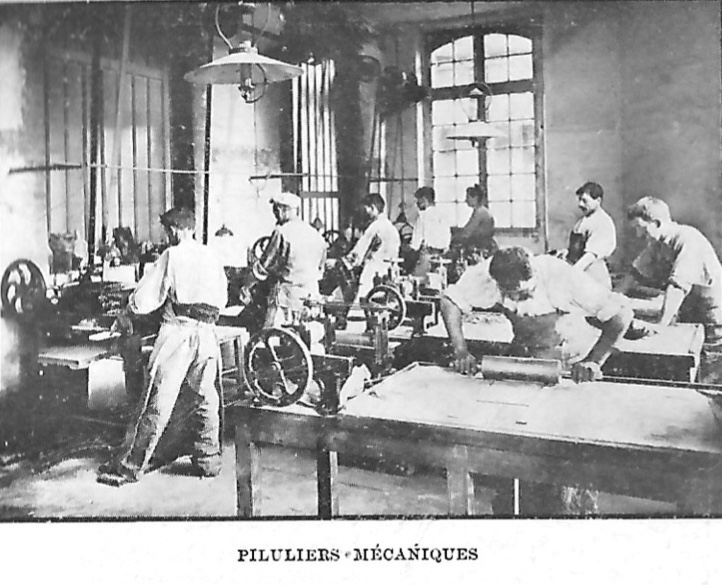

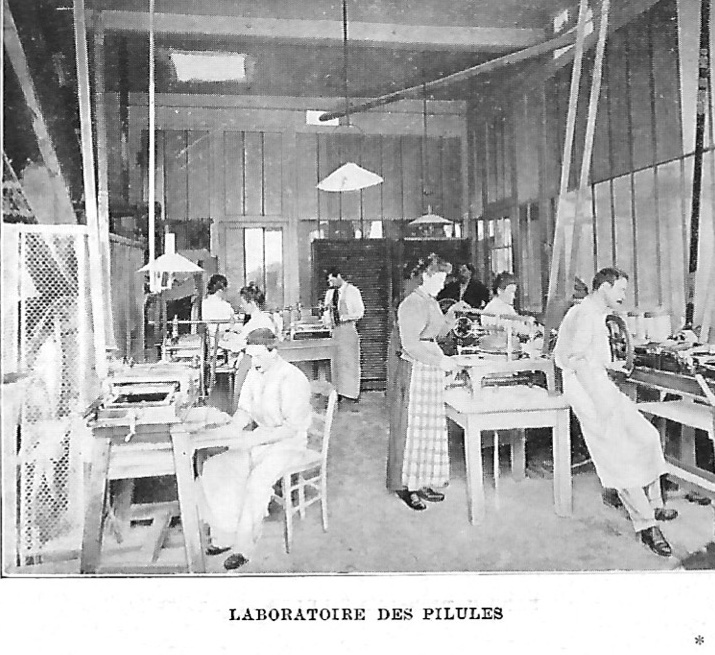

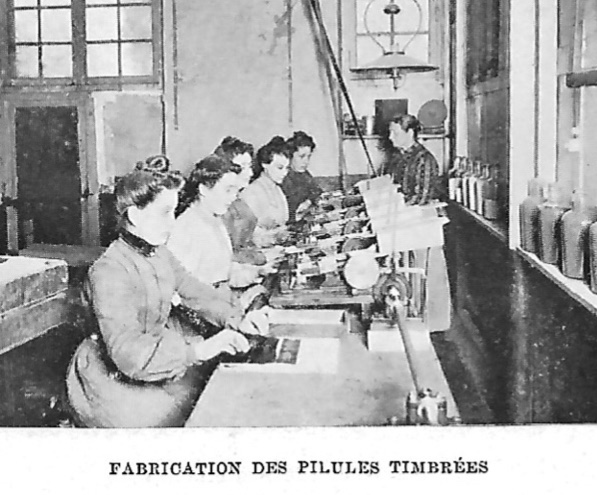

L’ouvrage du Dr Brissemoret (2° édition), publié en 1909 sous l’égide du laboratoire Dausse Ainé (Boulanger-Dausse & Cie), intitulé «Essais sur nos préparations galéniques» est accompagné de nombreuses illustrations sur les ateliers de Dausse à cette époque. Nous allons en profitez pour rappeler quelques éléments de l’histoire de cette société qui est considérée comme la première entreprise pharmaceutique en France. Une page de notre site y est déjà consacrée http://www.shp-asso.org/dausse/

L’ouvrage du Dr Brissemoret (2° édition), publié en 1909 sous l’égide du laboratoire Dausse Ainé (Boulanger-Dausse & Cie), intitulé «Essais sur nos préparations galéniques» est accompagné de nombreuses illustrations sur les ateliers de Dausse à cette époque. Nous allons en profitez pour rappeler quelques éléments de l’histoire de cette société qui est considérée comme la première entreprise pharmaceutique en France. Une page de notre site y est déjà consacrée http://www.shp-asso.org/dausse/

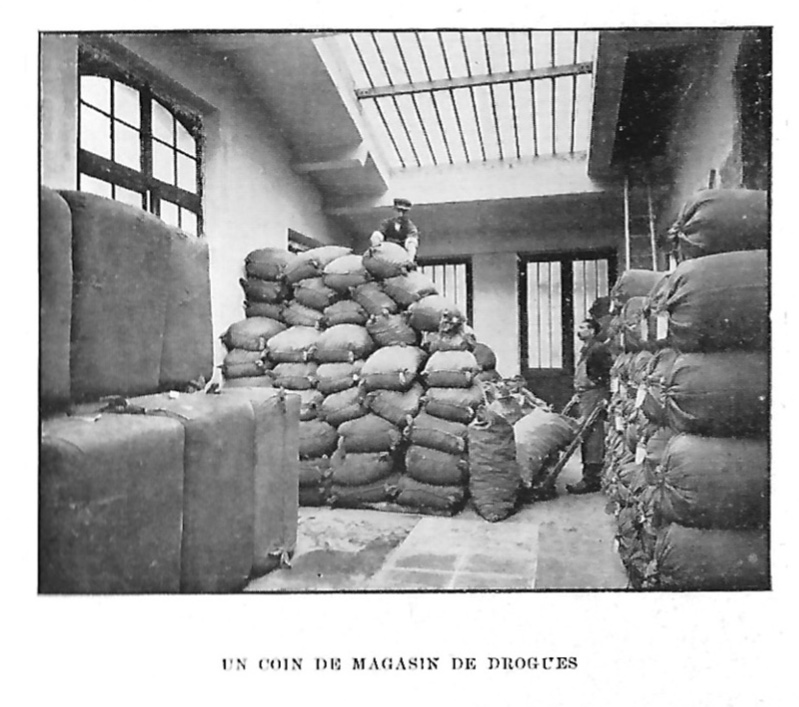

C’est sous la Restauration, en 1826 exactement, qu’Amans Dausse, né en 1799 à Rodez, s’installe dans une officine située au 10 rue de Lancry à Paris, dans le quartier du Château d’Eau. Figure hautement représentative de cette nouvelle génération de pharmacien qui s’attache à isoler, selon les lois de la chimie moderne formulées par Lavoisier, les éléments constitutifs de nombreuses substances organiques et minérales, il adjoint très rapidement à son officine, en 1834, un laboratoire afin de procéder à l’analyse chimique des extraits végétaux et des plantes.

C’est sous la Restauration, en 1826 exactement, qu’Amans Dausse, né en 1799 à Rodez, s’installe dans une officine située au 10 rue de Lancry à Paris, dans le quartier du Château d’Eau. Figure hautement représentative de cette nouvelle génération de pharmacien qui s’attache à isoler, selon les lois de la chimie moderne formulées par Lavoisier, les éléments constitutifs de nombreuses substances organiques et minérales, il adjoint très rapidement à son officine, en 1834, un laboratoire afin de procéder à l’analyse chimique des extraits végétaux et des plantes.

Deux ans plus tard, il note dans un premier mémoire destiné à la Société de Pharmacie : «Les extraits pharmaceutiques sont des médicaments officinaux qui représentent, sous un petit volume, les propriétés médicamenteuses des substances». Près d’un siècle plus tard, en 1909, Dausse produit et commercialise les produits chimiques utilisés en pharmacie, les matières premières entrant dans les préparations magistrales, les produits finis comme les remèdes inscrits au Codex et les Spécialités DAUSSE. L’ouvrage du docteur Brissemoret débute par une introduction signée Boulanger-Dausse et Cie.

Depuis 1872 et la mort de Dausse, c’est son gendre Boulanger qui a pris la direction de l’entreprise. En 1909, c’est le fils Boulanger, petit-fils de Dausse, qui est à la tête de l’entreprise familiale. Il explique qu’en publiant cet ouvrage «nous avons entendu faire autre chose et mieux qu’une publicité commerciale, que nous pouvons juger superflue, lorsque nous constatons l’estime et la confiance que nos confrères veulent bien nous témoigner.» Nous sommes alors à une période clef de l’histoire de la pharmacie moderne. Les débats entre pharmaciens, souvent acharnés, portent sur la place de la publicité, celle des spécialités pharmaceutiques protégées par les marques, et sur l’intérêt des médicaments chimiques.

Depuis 1872 et la mort de Dausse, c’est son gendre Boulanger qui a pris la direction de l’entreprise. En 1909, c’est le fils Boulanger, petit-fils de Dausse, qui est à la tête de l’entreprise familiale. Il explique qu’en publiant cet ouvrage «nous avons entendu faire autre chose et mieux qu’une publicité commerciale, que nous pouvons juger superflue, lorsque nous constatons l’estime et la confiance que nos confrères veulent bien nous témoigner.» Nous sommes alors à une période clef de l’histoire de la pharmacie moderne. Les débats entre pharmaciens, souvent acharnés, portent sur la place de la publicité, celle des spécialités pharmaceutiques protégées par les marques, et sur l’intérêt des médicaments chimiques.

Dausse, spécialistes des extraits, ne manque pas une occasion de participer à ce débat : «La Médecine et la Pharmacie viennent de traverser une période où l’étude des médicaments galéniques a été un peu négligée ; la faveur du Corps médical s’est trop portée, semble-t-il à beaucoup d’esprits éclairés, sur les innombrables produits chimiques, d’origine germanique ; mais une réaction se manifeste résolument aujourd’hui contre cette mode…».

Dausse, spécialistes des extraits, ne manque pas une occasion de participer à ce débat : «La Médecine et la Pharmacie viennent de traverser une période où l’étude des médicaments galéniques a été un peu négligée ; la faveur du Corps médical s’est trop portée, semble-t-il à beaucoup d’esprits éclairés, sur les innombrables produits chimiques, d’origine germanique ; mais une réaction se manifeste résolument aujourd’hui contre cette mode…».

La publication de Brissemoret comprend plusieurs chapitres. Le premier est consacré à la «valeur des extraits pharmaceutiques». L’auteur considère qu’il est difficile l’établir avec précision la composition réelle d’une plante et que l’extrait est « la somme des principes utiles de la plante, lorsqu’il est bien préparé ». Il conteste, comme d’autres, l’intérêt d’utiliser les principes actifs isolés ce qui explique sans doute le long délai entre la découverte de la quinine et son usage en médecine au détriment des extraits de quinquina, par exemple. Le Pouchet écrivait à l’époque : « je crois que l’emploi du principe actif, au détriment de la préparation galénique, n’est qu’une simplification apparente et qu’il constitue une atteinte portée à l’action médicamenteuse totale ».

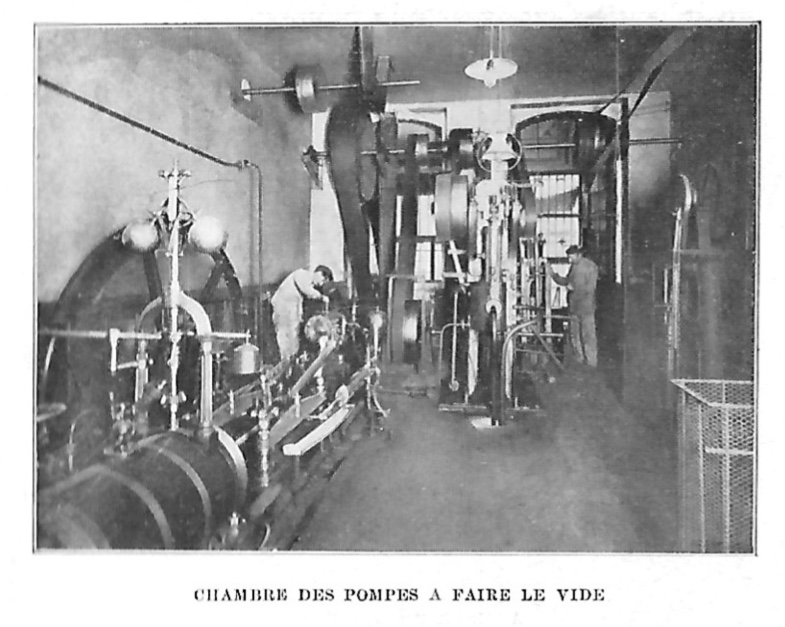

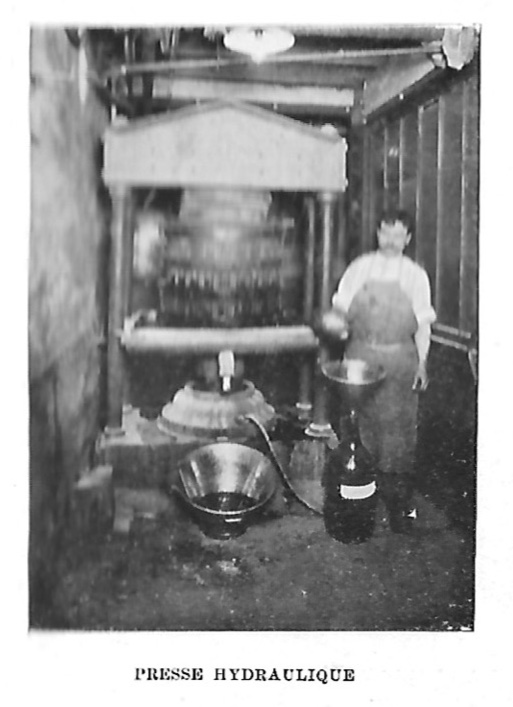

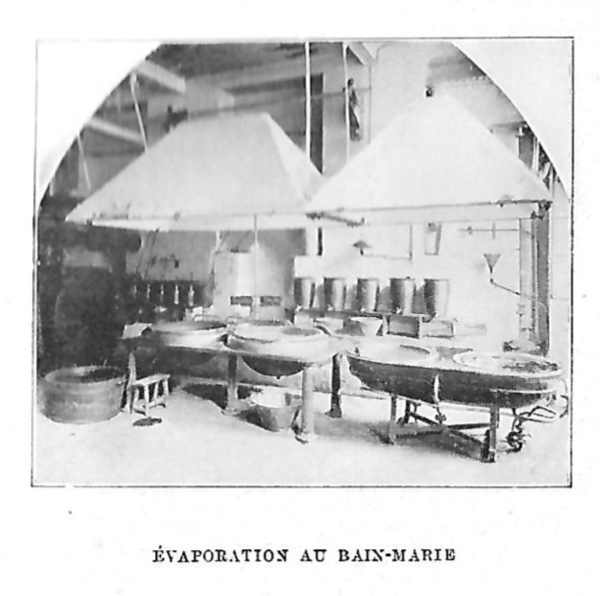

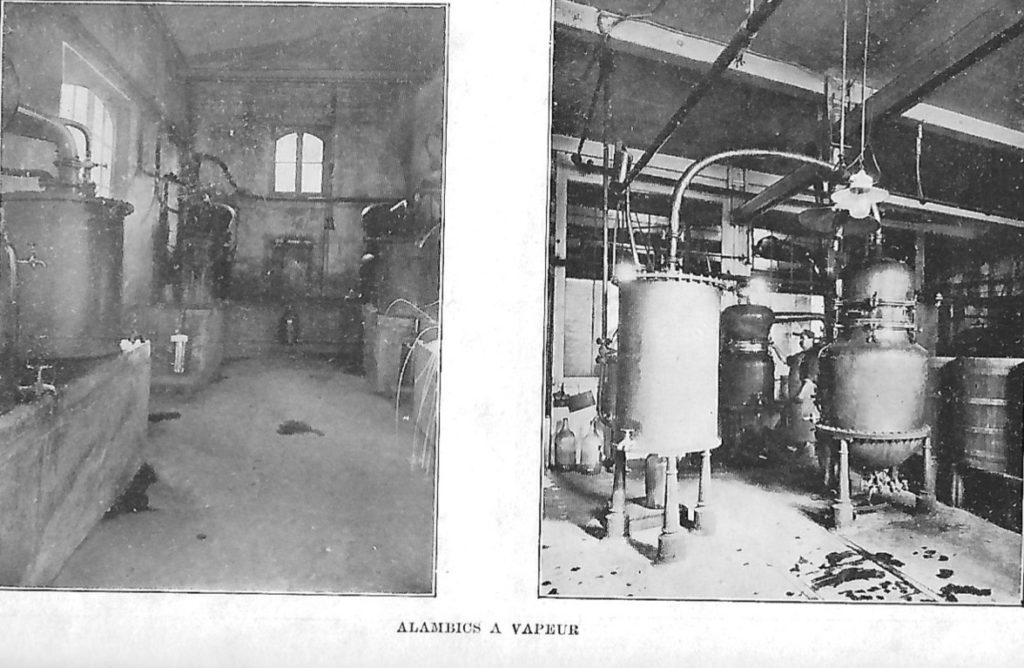

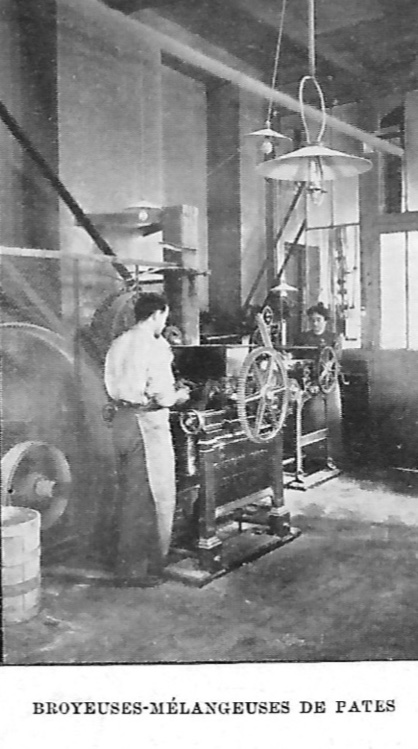

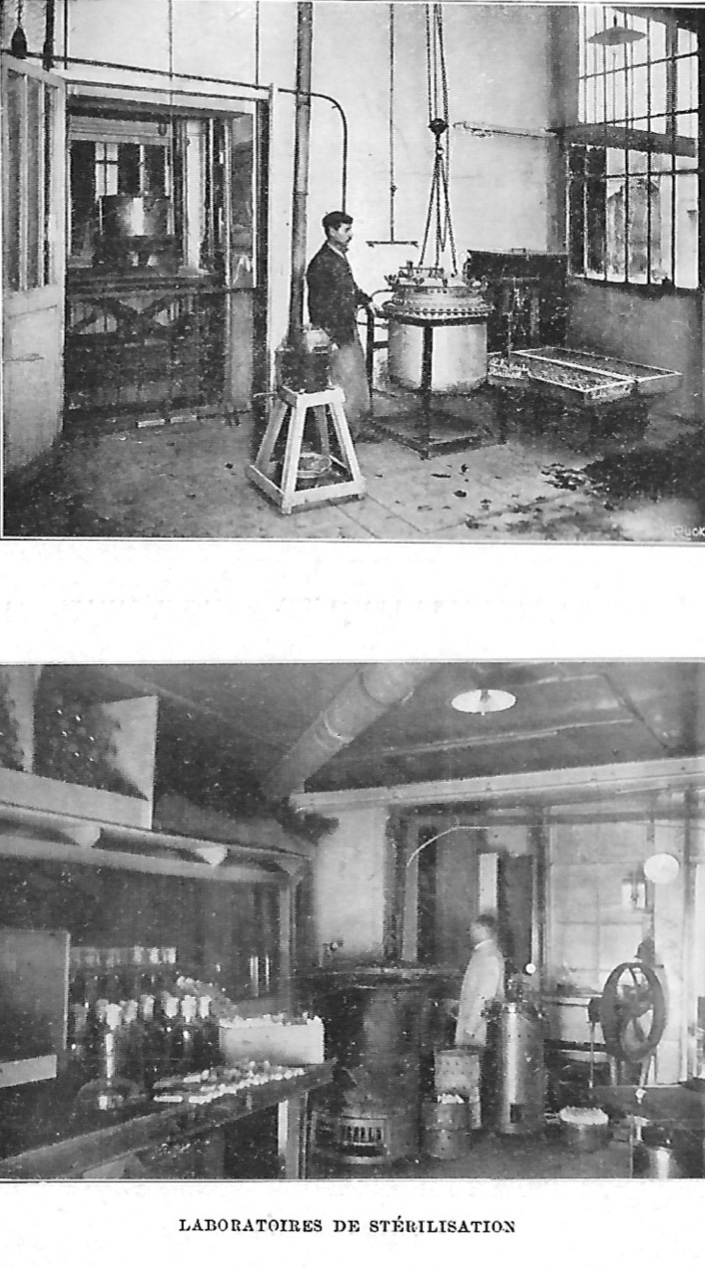

La publication de Brissemoret comprend plusieurs chapitres. Le premier est consacré à la «valeur des extraits pharmaceutiques». L’auteur considère qu’il est difficile l’établir avec précision la composition réelle d’une plante et que l’extrait est « la somme des principes utiles de la plante, lorsqu’il est bien préparé ». Il conteste, comme d’autres, l’intérêt d’utiliser les principes actifs isolés ce qui explique sans doute le long délai entre la découverte de la quinine et son usage en médecine au détriment des extraits de quinquina, par exemple. Le Pouchet écrivait à l’époque : « je crois que l’emploi du principe actif, au détriment de la préparation galénique, n’est qu’une simplification apparente et qu’il constitue une atteinte portée à l’action médicamenteuse totale ».  Brissemoret ajoute : « En d’autres termes, la forme sous laquelle le principe défini préexiste dans l’extrait lui imprime une activité qu’il perd, lorsqu’il se trouve dégagé de ses combinaisons et associations naturelles. » Toujours a propos des extraits, l’ouvrage insiste sur les modes de préparations des extraits qui doivent préserver la qualité des produits contenu dans les plantes, en particulier par une préparation « dans le vide à une température inférieure à 40° ». On passe ensuite en revue la fabrication des extraits mous et secs, des extraits fluides, et des extraits de plantes fraîches stérilisées. Dans ce dernier cas, il s’agit de détruire les oxydases ou diastases oxydantes par la chaleur et l’alcool, avant de préparer l’extrait.

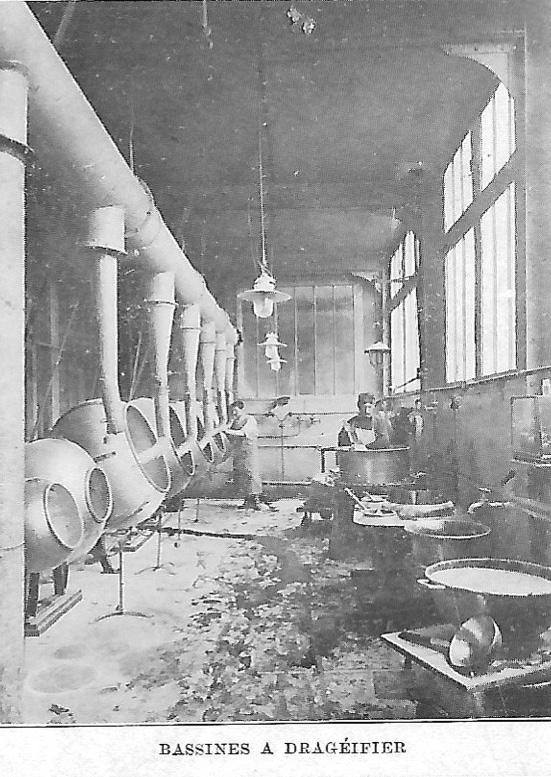

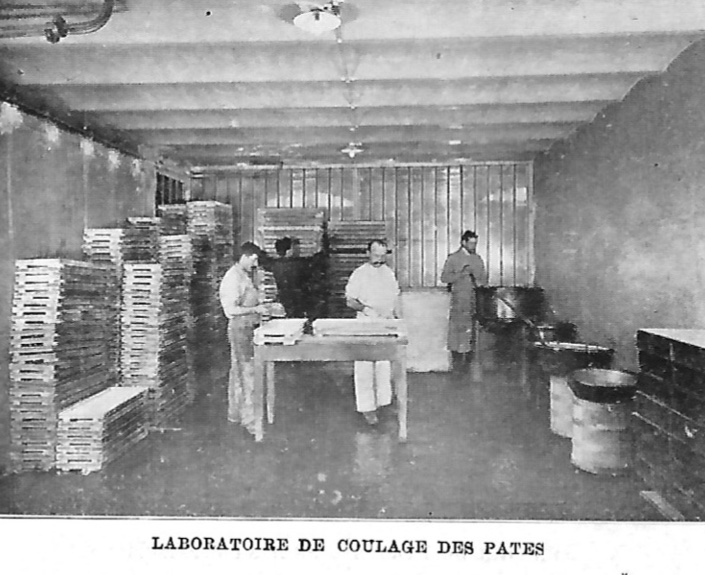

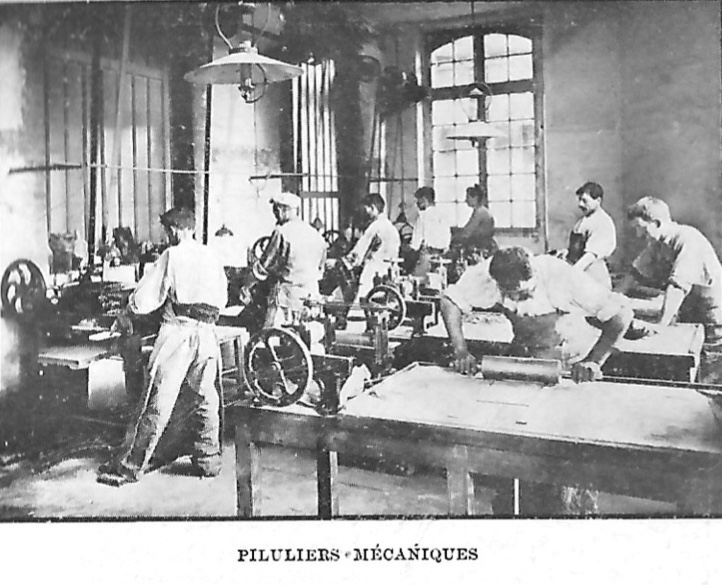

Brissemoret ajoute : « En d’autres termes, la forme sous laquelle le principe défini préexiste dans l’extrait lui imprime une activité qu’il perd, lorsqu’il se trouve dégagé de ses combinaisons et associations naturelles. » Toujours a propos des extraits, l’ouvrage insiste sur les modes de préparations des extraits qui doivent préserver la qualité des produits contenu dans les plantes, en particulier par une préparation « dans le vide à une température inférieure à 40° ». On passe ensuite en revue la fabrication des extraits mous et secs, des extraits fluides, et des extraits de plantes fraîches stérilisées. Dans ce dernier cas, il s’agit de détruire les oxydases ou diastases oxydantes par la chaleur et l’alcool, avant de préparer l’extrait.  Dans une dernière partie de ce chapitre, Dausse décrit les différentes formes galéniques d’un emploi courant et leurs définitions : pastilles sucrées ou tablettes, les « pastilles comprimés », les pilules (et dragées quand les pilules sont recouvertes de sucre), les saccharolés/granulés, les pâtes et les « granulins ». Ces derniers sont « des médicaments granulés sous forme de grains arrondis. Ils contiennent moitié de leur poids en principe actif, l’autre moitié est du sucre ».

Dans une dernière partie de ce chapitre, Dausse décrit les différentes formes galéniques d’un emploi courant et leurs définitions : pastilles sucrées ou tablettes, les « pastilles comprimés », les pilules (et dragées quand les pilules sont recouvertes de sucre), les saccharolés/granulés, les pâtes et les « granulins ». Ces derniers sont « des médicaments granulés sous forme de grains arrondis. Ils contiennent moitié de leur poids en principe actif, l’autre moitié est du sucre ».

La seconde partie de l’ouvrage, la plus importante, décrit les préparations galéniques de Dausse par ordre alphabétique. Au départ, ce chapitre s’intéresse aux empoisonnements et au traitement des intoxications aiguës, en précisant les contre-poisons pour les acides minéraux et les alcalis caustiques. L’auteur précise aussi les incompatibilités avec les alcaloïdes (acide picrique, iodures métalliques, permanganate de potassium, etc.). Vient ensuite la longue liste des préparations Dausse par ordre alphabétique de Absinthe jusqu’à Zygophyllum Fabago. Pour chaque plante, sont précisés les indications, les préparations et les parties de la plante utilisées et la posologie.

On trouve parfois des médicaments chimiques comme l’antipyrine, le chloral, le chlorate de potasse, acide formique, glycérophosphates, héroïne, acide salicylique ou des métaux (antimoine, brome, iode, fer, mercure, arsenic, sels d’argent…) et quelques préparations animales (cantharides, castoréum, fiel de bœuf et de porc).

Certains produits ont droit à plusieurs pages de description comme l’opium de Smyrne, le quinquina, la noix de Kola, l’ipécacuanha, l’ergot de seigle, la digitale, la colchique, la belladone ou encore le chanvre indien.

Une troisième partie du document concerne les « extraits officinaux des diverses pharmacopées. L’auteur compare ici les monographies de pharmacopées étrangères de 23 pays. Par exemple, pour la consistance des extraits, Dausse compare les pharmacopées belges et française en ce qui concerne les teneurs en eau. Pour Dausse, « le Codex français de rapproche davantage de la réalité ». Pour l’opium ou le seigle ergoté, on peut voir qu’il y a des différences importantes entre les pays quant au mode de préparation. Toujours dans ce chapitre sur les pharmacopées, l’ouvrage évoque les extraits fluides officinaux « souvent appelés, en France, extraits fluides américains pour les distinguer des extraits fluides plus concentrés destinés à la préparation extemporanée des sirops ou à celle des potions ».

Une troisième partie du document concerne les « extraits officinaux des diverses pharmacopées. L’auteur compare ici les monographies de pharmacopées étrangères de 23 pays. Par exemple, pour la consistance des extraits, Dausse compare les pharmacopées belges et française en ce qui concerne les teneurs en eau. Pour Dausse, « le Codex français de rapproche davantage de la réalité ». Pour l’opium ou le seigle ergoté, on peut voir qu’il y a des différences importantes entre les pays quant au mode de préparation. Toujours dans ce chapitre sur les pharmacopées, l’ouvrage évoque les extraits fluides officinaux « souvent appelés, en France, extraits fluides américains pour les distinguer des extraits fluides plus concentrés destinés à la préparation extemporanée des sirops ou à celle des potions ».  Dausse s’intéresse aussi aux teintures alcooliques et de leur préparation dans les différents pays avec un tableau comparatif très complet pour chaque plante. Une partie de ce chapitre est consacrée aux teintures alcooliques des nouvelles pharmacopées étrangères, c’est à dire celle de Suisse (IVe édition, parue en 1907 ) et du Japon (IIIe édition, parue en 1907). Enfin, cette partie se termine par la comparaison des formules des pilules dans les principales pharmacopées.

Dausse s’intéresse aussi aux teintures alcooliques et de leur préparation dans les différents pays avec un tableau comparatif très complet pour chaque plante. Une partie de ce chapitre est consacrée aux teintures alcooliques des nouvelles pharmacopées étrangères, c’est à dire celle de Suisse (IVe édition, parue en 1907 ) et du Japon (IIIe édition, parue en 1907). Enfin, cette partie se termine par la comparaison des formules des pilules dans les principales pharmacopées.

On peut voir par exemple que la composition des pilules d’aloès prend des formes différentes : pilules d’aloès et mastic en France, pilules d’aloès et jalap au Japon, pilules d’aloès et de savon en France, États-Unis, Suisse et Japon mais avec des teneurs différentes, pilules d’aloès et myrrhe aux États-Unis et en Grande-Bretagne, pilules d’aloès, jalap et rhubarbe en Espagne, etc.

On peut voir par exemple que la composition des pilules d’aloès prend des formes différentes : pilules d’aloès et mastic en France, pilules d’aloès et jalap au Japon, pilules d’aloès et de savon en France, États-Unis, Suisse et Japon mais avec des teneurs différentes, pilules d’aloès et myrrhe aux États-Unis et en Grande-Bretagne, pilules d’aloès, jalap et rhubarbe en Espagne, etc.

Les pilules de carbonate ferreux composées (« désignées dans plusieurs pharmacopées sous le nom de pilules de Blaud ») ont aussi des formules assez différentes d’un pays à l’autre, de même que les pilules de sulfate de quinine ou les pilules de créosote.

Une autre partie est consacré à un « dictionnaire pharmaceutique » où l’auteur donne le nom des plantes en Latin, mais aussi en Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Hollandais, Portugais et brésiliens, Italiens et Suédois. Il y a également la traduction de termes techniques comme pression artérielle « Pressura sanguinis » ou comprimé « Compressum » ou encore bouché à l’émeri « Clausus epistomio vitreo ». Pour l’anglais, on trouve parfois des termes curieux comme « Ne faisant ni de mal ni de bien » traduit par « Adiaforous » ou « dosage d’oxyde de carbone » par « Anthracometry » ou encore « Drogue détruisant les mauvaises odeurs » par « »Antibromic ».

Une autre partie est consacré à un « dictionnaire pharmaceutique » où l’auteur donne le nom des plantes en Latin, mais aussi en Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Hollandais, Portugais et brésiliens, Italiens et Suédois. Il y a également la traduction de termes techniques comme pression artérielle « Pressura sanguinis » ou comprimé « Compressum » ou encore bouché à l’émeri « Clausus epistomio vitreo ». Pour l’anglais, on trouve parfois des termes curieux comme « Ne faisant ni de mal ni de bien » traduit par « Adiaforous » ou « dosage d’oxyde de carbone » par « Anthracometry » ou encore « Drogue détruisant les mauvaises odeurs » par « »Antibromic ».

Le chapitre suivant concerne les poids et mesures pharmaceutiques anglais et américains où l’auteur rappelle : « Bien que le système métrique soit adopté aux États-Unis et sur le point de l’être en Grande-Bretagne, les médecins et les pharmaciens de ces pays emploient encore des poids et mesures spéciaux pour prescrire ou délivrer les médicaments ». On peut voir la conversion de grains, scruple ou scrupule, drachme et once en grammes.

Mais on trouve aussi la conversion des « poids de Troy » et des poids « Avoirdupois ». Le mot avoirdupois vient de l’anglo-normand «aveir de peis», littéralement « marchandises de poids », et désigne des marchandises qui étaient vendues en vrac et qui étaient pesées sur de grandes balances. Le terme à ensuite désigné le système particulier d’unités utilisées pour peser de telles marchandises. Ce système est sans doute entré en vigueur en Angleterre vers 1300. Il était à l’origine utilisé pour peser la laine. Quant au « poids de Troy », il vient de la ville de Troyes en France où ce poids était utilisé au Moyen-Âge.

Enfin, la dernière partie de l’ouvrage décrit les incompatibilités médicamenteuses. Dausse distingue trois sortes d’incompatibilité : l’incompatibilité chimique « qui résulte de la réaction que les médicaments mélangés exercent les uns sur les autres » et donnant lieu à des précipités ou à des décompositions. Pour ce type de problème, précise Dausse, cela n’entraîne pas toujours une incompatibilité pharmacodynamique, comme c’est le cas, dit-il, pour l’association des préparations ferrugineuses avec les médicaments tanniques, avec les alcaloïdes, etc.

Enfin, la dernière partie de l’ouvrage décrit les incompatibilités médicamenteuses. Dausse distingue trois sortes d’incompatibilité : l’incompatibilité chimique « qui résulte de la réaction que les médicaments mélangés exercent les uns sur les autres » et donnant lieu à des précipités ou à des décompositions. Pour ce type de problème, précise Dausse, cela n’entraîne pas toujours une incompatibilité pharmacodynamique, comme c’est le cas, dit-il, pour l’association des préparations ferrugineuses avec les médicaments tanniques, avec les alcaloïdes, etc.  L’auteur classe aussi dans cette catégorie les réactions qui peuvent se produire dans l’organisme, même après quelques jours d’intervalle. C’est le cas par exemple « pour l’emploi d’iodure de potassium avec l’administration préalable ou postérieure du calomel ». De même, l’administration de limonade tartrique de sel de Seignette, de jus d’orange ou de citron doit être évité pendant plus d’une semaine après l’ingestion d’oxyde blanc d’antimoine ou de kermès… La seconde incompatibilité est physique à cause des problèmes de miscibilité, d’hygroscopie ou de précipitation.

L’auteur classe aussi dans cette catégorie les réactions qui peuvent se produire dans l’organisme, même après quelques jours d’intervalle. C’est le cas par exemple « pour l’emploi d’iodure de potassium avec l’administration préalable ou postérieure du calomel ». De même, l’administration de limonade tartrique de sel de Seignette, de jus d’orange ou de citron doit être évité pendant plus d’une semaine après l’ingestion d’oxyde blanc d’antimoine ou de kermès… La seconde incompatibilité est physique à cause des problèmes de miscibilité, d’hygroscopie ou de précipitation.

Enfin, il reste incompatibilité pharmacodynamique qu’on peut parfois utilisé pour contrecarrer les effets négatifs d’une substance, nous dit l’auteur.  Il cite par exemple l’emploi du nitrite d’amyle en inhalations, proposé pour lutter contre les accidents dus au chloroforme ; « le nitrite d’amyle dissipe l’anesthésie chloroformique en provoquant une distension des artérioles du cerveau et surtout en réveillant l’action du cœur, mais, aux doses auxquelles l’éther peut être absorbé, la mort survient par suite d’une distension exagérée du système veineux ».

Il cite par exemple l’emploi du nitrite d’amyle en inhalations, proposé pour lutter contre les accidents dus au chloroforme ; « le nitrite d’amyle dissipe l’anesthésie chloroformique en provoquant une distension des artérioles du cerveau et surtout en réveillant l’action du cœur, mais, aux doses auxquelles l’éther peut être absorbé, la mort survient par suite d’une distension exagérée du système veineux ».

Dausse décrit ensuite les formes pharmaceutiques inadaptées à certains médicaments. Il signale par exemple que la forme cachet est inadaptée pour les substances déliquescentes ou qui le deviennent en mélange avec d’autres substances, et inadaptée également pour les substances décomposées par l’oxygène. Pour les élixirs, il ne faut pas s’en servir pour les substances insolubles dans l’alcool. Il existe également des formules incompatibles avec les gargarismes, les collutoires, les liniments, les potions, les solutions, les vins, les sirops, les poudres, les mixtures, les tisanes, les pilules, les suppositoires, les pommades, les emplâtres et les collyres.

Dausse décrit ensuite les formes pharmaceutiques inadaptées à certains médicaments. Il signale par exemple que la forme cachet est inadaptée pour les substances déliquescentes ou qui le deviennent en mélange avec d’autres substances, et inadaptée également pour les substances décomposées par l’oxygène. Pour les élixirs, il ne faut pas s’en servir pour les substances insolubles dans l’alcool. Il existe également des formules incompatibles avec les gargarismes, les collutoires, les liniments, les potions, les solutions, les vins, les sirops, les poudres, les mixtures, les tisanes, les pilules, les suppositoires, les pommades, les emplâtres et les collyres.

Pour ces derniers, par exemple, « on ne doit jamais prescrire du calomel dans un collyre sec ou du sublimé dans un collyre liquide à un malade soumis à un régime iodé. L’iode s’élimine en partie à l’état d’iodure dans les larmes, ce qui peut provoquer in situ la formation de biiodure de mercure très caustique. »

Pour ces derniers, par exemple, « on ne doit jamais prescrire du calomel dans un collyre sec ou du sublimé dans un collyre liquide à un malade soumis à un régime iodé. L’iode s’élimine en partie à l’état d’iodure dans les larmes, ce qui peut provoquer in situ la formation de biiodure de mercure très caustique. »

On voit donc que cet ouvrage de Dausse est très complet et va au delà de la promotion de ses produits. Si les extraits représentent la grande majorité de ces médicaments, on trouve aussi d’autres médicaments déjà très utilisés comme l’antipyrine.

Quant aux formes pharmaceutiques, elle sont très diversifiées.

La forme comprimé existe dans ce catalogue Dausse alors qu’en France, en 1909, cela restait rare et même très combattu par les pharmaciens d’officine qui ne pouvaient pas facilement produire cette forme. Il faudra attendre la guerre de 1914-1918 pour que cet usage se répande malgré tout, suivant l’exemple de l’armée pendant la guerre.

Nous pouvons remercier notre collègue Jean-Michel Pras pour avoir donné cet ouvrage à la SHP qui est également disponible sur Internet https://archive.org/details/b28124881.