Les agendas médicaux et pharmaceutiques ont eu une grande vogue au tournant du XXe siècle. Financés par l’industrie pharmaceutique naissante pour faire la promotion de ses produits, ils étaient utiles pour le médecin ou le pharmaciens pour prendre des notes et marquer ses rendez vous. Nous avons fait il y a quelques temps une exposition temporaire sur l’agenda 1913 illustré par Caran d’Ache. Nous allons ici nous intéresser à plusieurs autres publiés à partir de 1888 jusqu’à 1909.

L’un des agendas les plus populaires à la fin du XIXe siècle fut celui publié par la pharmacie Gonnon, située 14 rue Victor Hugo, à Lyon. L’exemplaire de 1888 dont le sous-titre est « Souvenir des grandes découvertes médicales », est particulièrement riche en informations très diverses. L’avant-propos indique que la thérapeutique a fait de grands progrès grâce à la substitution « des sels de sodium à ceux de potassium, des la médication polybromurée à la médication monobromurée, de la Terpine aux balsamiques et térébenthinés ». L’auteur (Alphonse Gonnon lui-même) explicite cette introduction dans les pages suivantes :

« De l’abus des sels de potassium » : Gonnon montre les effets nocifs des sels de potassium sur la vie des globules rouges, sur le cœur et le cerveau. « Exempts de ces inconvénients sont les sels de sodium et d’ammonium : les thérapeutes sont tous d’accord sur ce point », affirmation confortée par la citation du professeur Bouchard et du docteur Huchard lors du Congrès de l’Association française pour l’avancement des sciences de Nancy en 1886. Bouchard indique en effet : »Je partage absolument cette idée que les sels de potasse sont des plus toxiques. Un malade avait été traité avant moi par l’iodure de potassium, l’acétate de potasse ; il était dans un état lamentable, et, après la cessation de cette véritable intoxication potassique, les convulsions que le malade avaient présentées cessèrent après que l’on eut employé à l’intérieur les sels de soude. Il est bon que le praticien sache que ces derniers sont 42 fois moins toxiques que les sels de potasse. » Ceci permet à Gonnon de faire la promotion de son « Sirop Polyioduré Gonnon » aux iodures de sodium et d’ammonium. Il ajoute : « Pour rendre les iodures inaltérables, j’ai réuni dans mes préparations des substances tanniques au premier chef : 1°) le vin de Bordeaux, 2°) le quinquina, 3°) les écorces d’oranges amères ».

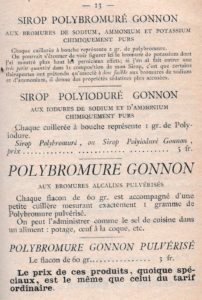

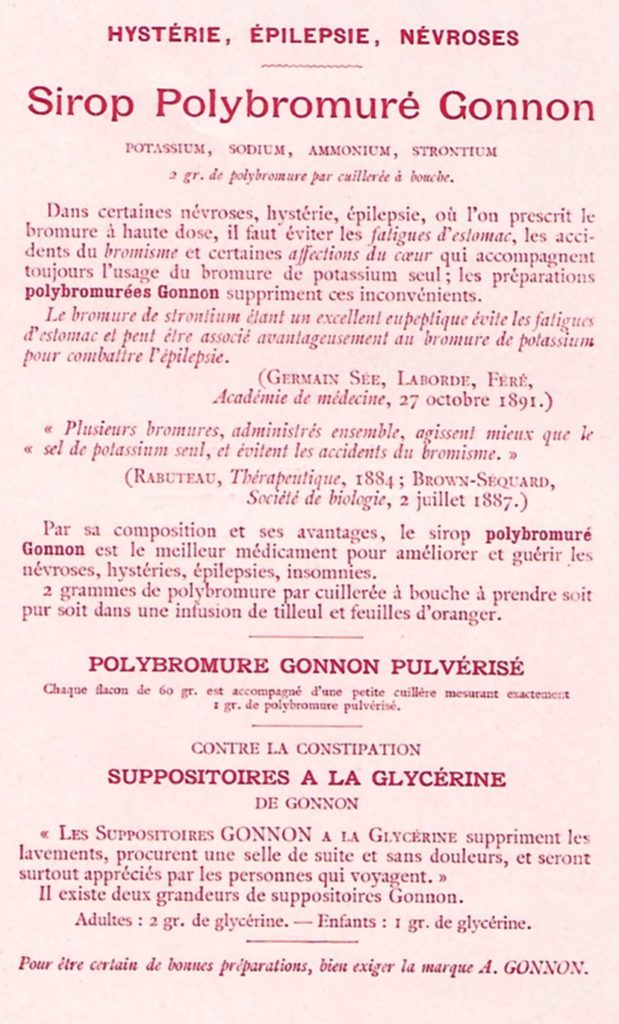

Le deuxième sujet abordé concerne le « bromisme ». « Tout bromure employé seul, et en particulier le bromure de potassium, donne naissante à l’intoxication bromique. Brown-Séquard et Rabuteau, frappés de cet inconvénient, ont cherché et sont arrivés à l’atténuer par l’association de plusieurs bromures. » Suit ensuite les citations des deux scientifiques concernés et plusieurs avantages référencés des sels de sodium et d’ammonium : une plus grande richesse relative de brome, une absorption plus grande, une élimination plus rapide, une action somnifère plus marquée, et l’absence de dépression musculaire. « Si l’on veut bien remarquer que les bromures de sodium et d’ammonium sont moins amers et plus solubles que le bromure de potassium, on se convaincra facilement que la médication polybromurée réalise toutes les conditions d’efficacité désirables. » Ceci se traduit ensuite par la présentation du Sirop polybromuré Gonnon et du polybromure Gonnon pulvérisé. L’auteur ajoute : « les iodures et les bromures, d’une saveur désagréable très marquée, sont mal tolérés par les estomacs délicats, à tel point que, dans les services hospitaliers, le médecin voit souvent échouer ses efforts devant la répugnance du malade, pour ces médicaments. Le vin de Bordeaux, par son bouquet, les écorces d’oranges amères, par leur saveur, un bon quinquina, arrivent à voiler dans mes sirops le mauvais goût tant redouté des sels bromurés et iodurés.

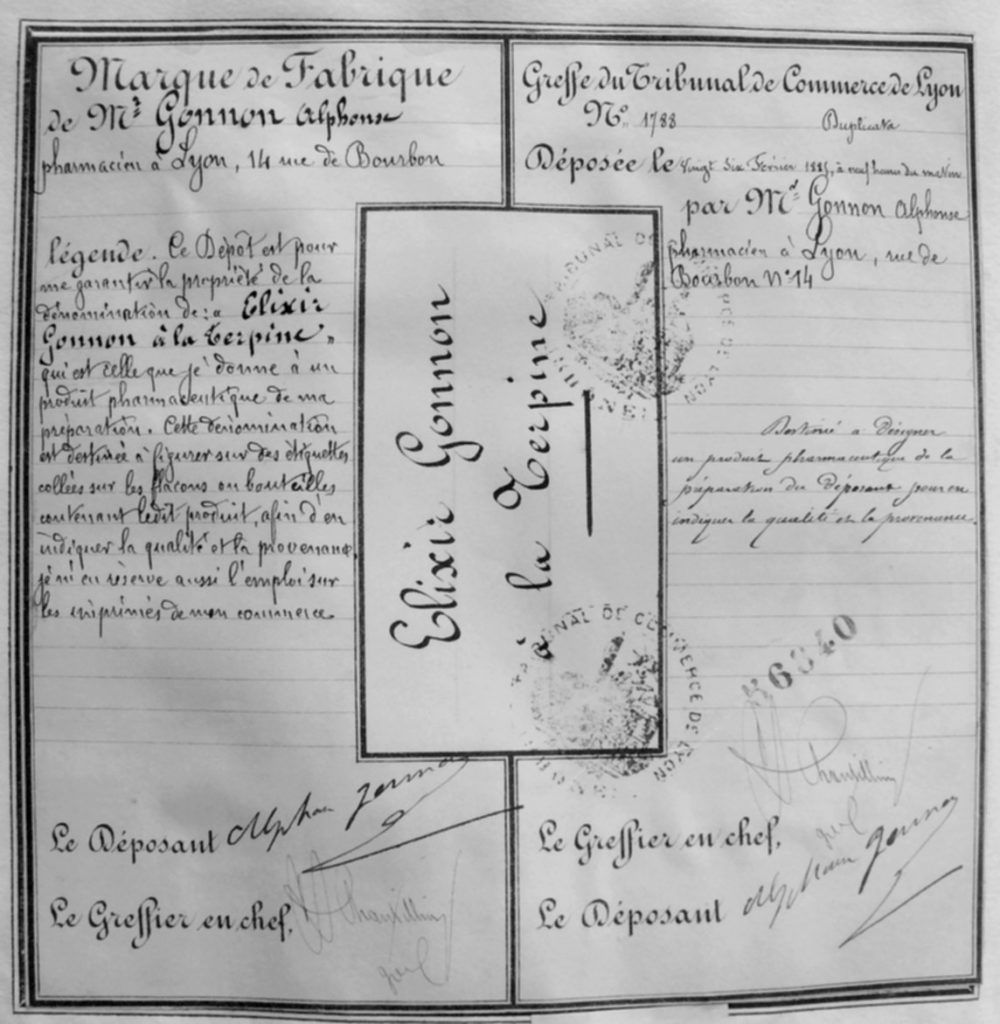

Enfin, le troisième sujet abordé concerne la Terpine Gonnon (Elixir, vin, capsules, pastilles, pâte à la terpine Gonnon). On explique que le succès de la Terpine s’explique par le fait que ce produit est le seul principe actif des sèves de pin, baume de Tolu, térébenthine, goudron, créosote, etc. Selon le professeur Lépine, « la Terpine est préférable à l’essence de térébenthine, aux bourgeons de sapin, etc. ; je la considère comme un modificateur fort utile sur l’épithélium bronchique, augmentant ou diminuant la sécrétion, suivant la dose. »

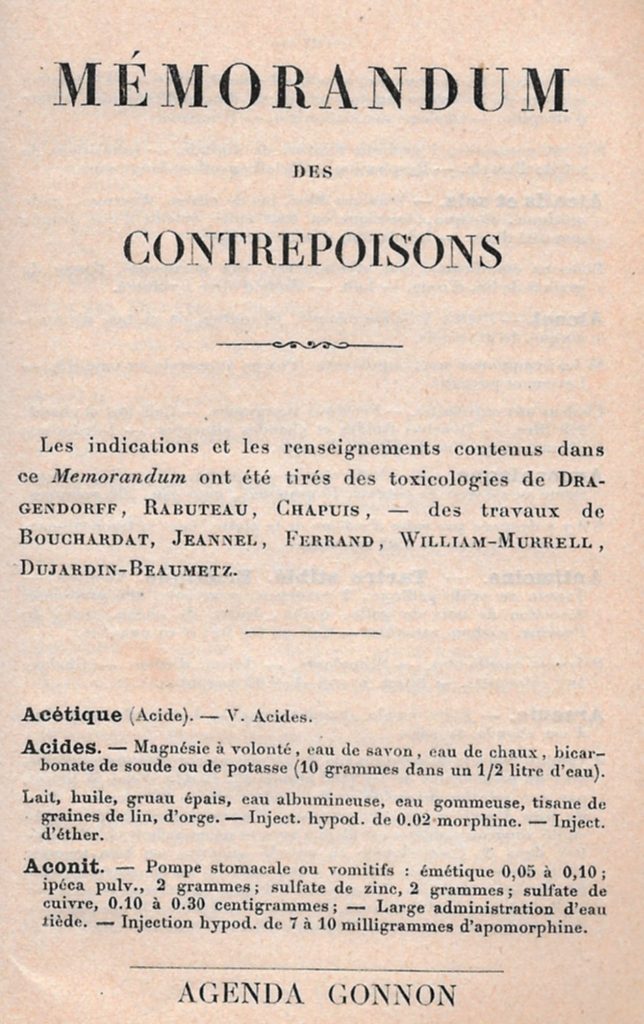

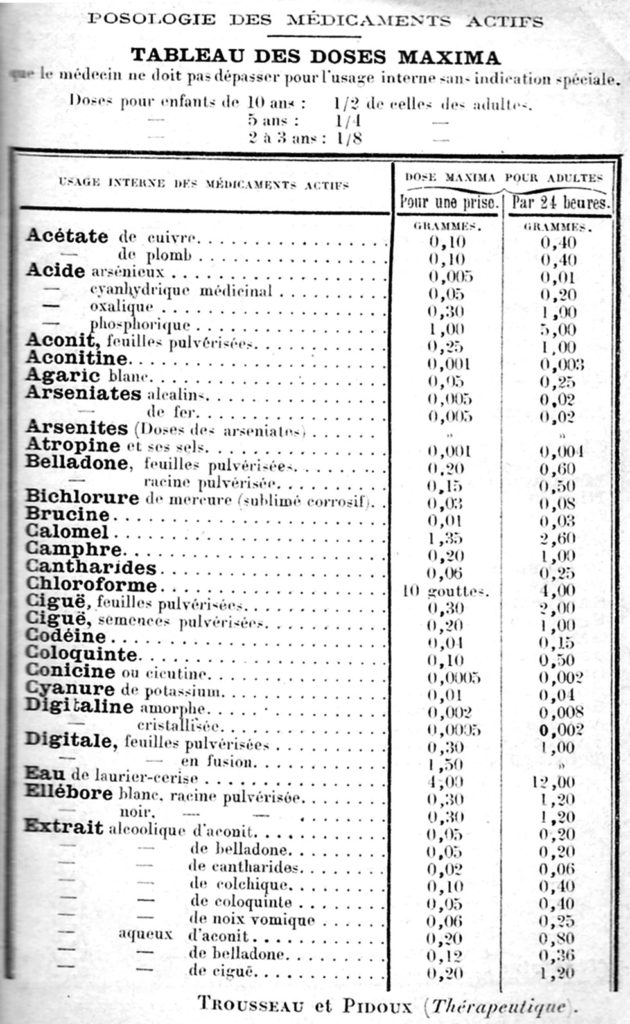

Le reste de l’Agenda est constitué de 5 parties : un calendrier de l’année 1888 (sur 2 pages), une série de page presque vierges avec une date par page, sur une période de 4 mois, puis un « mémorandum des contrepoisons », un document intitulé « Les nouveaux médicaments » et finalement un « tableau des doses maxima que le médecin ne doit pas dépasser pour l’usage interne sans indication spéciale » pour les « médicaments actifs.

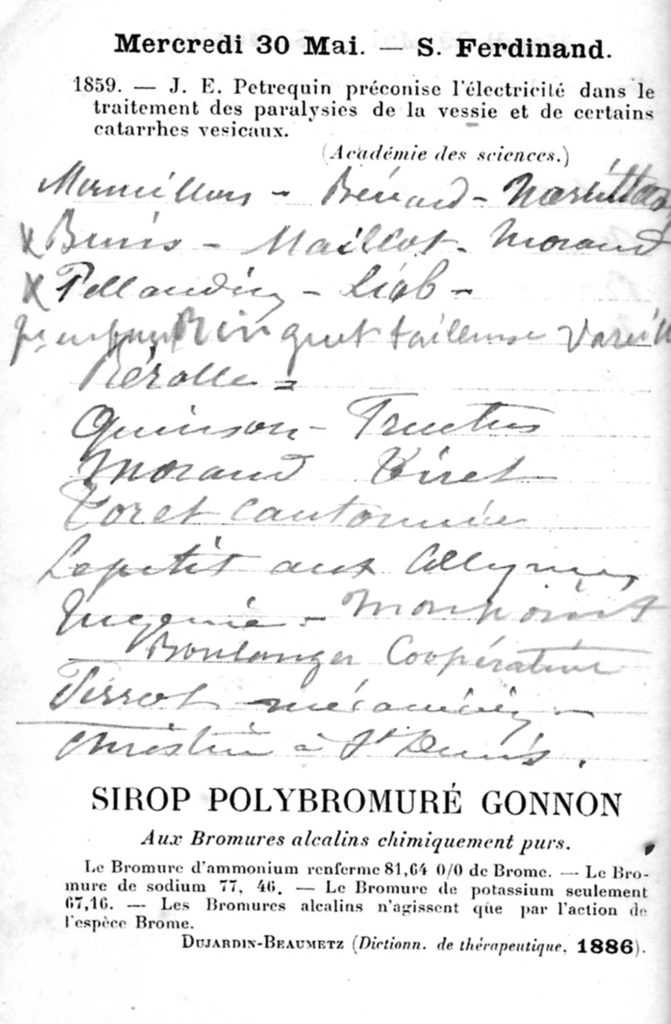

Pour ce qui concerne les pages portant la mention d’une date, elles ont le plus souvent 3 ou 4 petits textes associés : le saint du jour (ex : le 30 mai, la saint Ferdinand), une découverte faite ce jour là les années précédentes (ex pour le 31 mai : en 1859, J. E. Petrequin préconise l’électricité dans le traitement des paralysées de la vessie et de certains catarrhes vésicaux (Académie des sciences)). Enfin, la page contient également, le plus souvent, une publicité sur un produit Gonnon avec une citation. Ainsi, on peut lire, à la date du 31 mai 1888 « Sirop Polybromuré Gonnon aux bromures alcalins chimiquement purs. Le bromure d’ammonium enferme 81.64% de brome. Le bromure de sodium 77,46. Le bromure de potassium seulement 67.16. Les bromures alcalins n’agissent que par l’action de l’espèce brome (Dujardin-Beaumetz, Dictionnaire de thérapeutique, 1886). En date 10 juin (Ste Marguerite), il est écrit qu’en 1879, Pasteur expose à l’Académie de médecine que la fièvre puerpérale est la conséquence du développement des microzoaires. La publicité est également sur le Sirop Polybromuré Gonnon avec le commentaire suivant : « Chaque cuillerée représente 2 grammes de Polybromure. La réunion des trois bromures améliore rapidement, diminue ou même supprime les attaques d’épilepsie (professeur Ball) ». Le jour de la saint Symphorien, il est noté : « 1643 : Wirsung meurt au milieu de ses élèves, assassiné par Cambier, anatomiste dalmate. », etc.

En ce qui concerne la partie sur les contrepoisons, ces derniers sont tirés de divers auteurs. En voici quelques exemples :

- Atropine :Vomitifs – lavement purgatif. Stimulants, café chargé, chaleur aux extrémités, sinapisme aux jambes. 8 grammes teinture de Jaborandi ou injection hypodermique de 0.02 chlorhydrate de pilocarpine – injection de 0.02 morphine – respiration artificielle.

- Cantharides : Vomitif – Purgatif doux, exclusion des purgatifs huileux – Boissons émollientes, mais pas d’huile. 30 gouttes laudanum ou injection hypodermique de 0.02 morphine – Grands bains chauds -Cataplasme sur le ventre.

- Cyanhydrique (Acide). Faire prendre dans de l’eau un mélange de 30 grammes sulfate de fer et 30 grammes carbonate de soude (Smith).

- Nitrate d’argent Solution de sel de cuisine à volonté. Vomitifs – boissons émollientes.

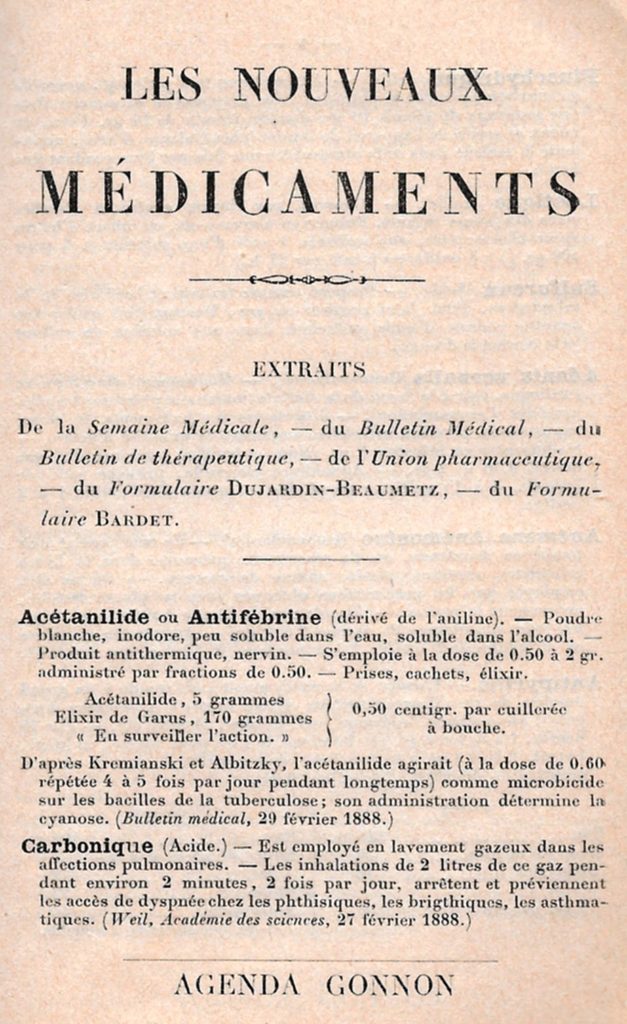

Le chapitre sur les « nouveaux médicaments » est tiré de revues médicales ou de formulaire comme celui de Dujardin-Beaumetz ou de Bardet. Le premier produit est l’Acétanilide ou Antifébrine (dérivé de l’aniline). Le produit existe sous différentes formes galéniques. On peut lire que « d’après Kremianski et Albitzky, l’acétanilide agirait… comme microbicide sur les bacilles de la tuberculose ; son administration détermine la cyanose (Bulletin médical, 29 février 1888) ».

L’acide fluorhydrique, quant à lui, « antiseptique très puissant », il est « conseillé en inhalations contre la phtisie… ». Pour l’antipyrine, dont l’usage « a été étendu à un grand nombre de cas », il est indiqué « contre le symptôme douleur : rhumatisme, migraine, mal de mer, chorée, etc. » Sont également abordés l’intérêt de la cocaïne, « anesthésique local merveilleux » et la trinitrine ou nitroglycérine, « médicament antihystérique, antispasmodique et antinévralgique ».

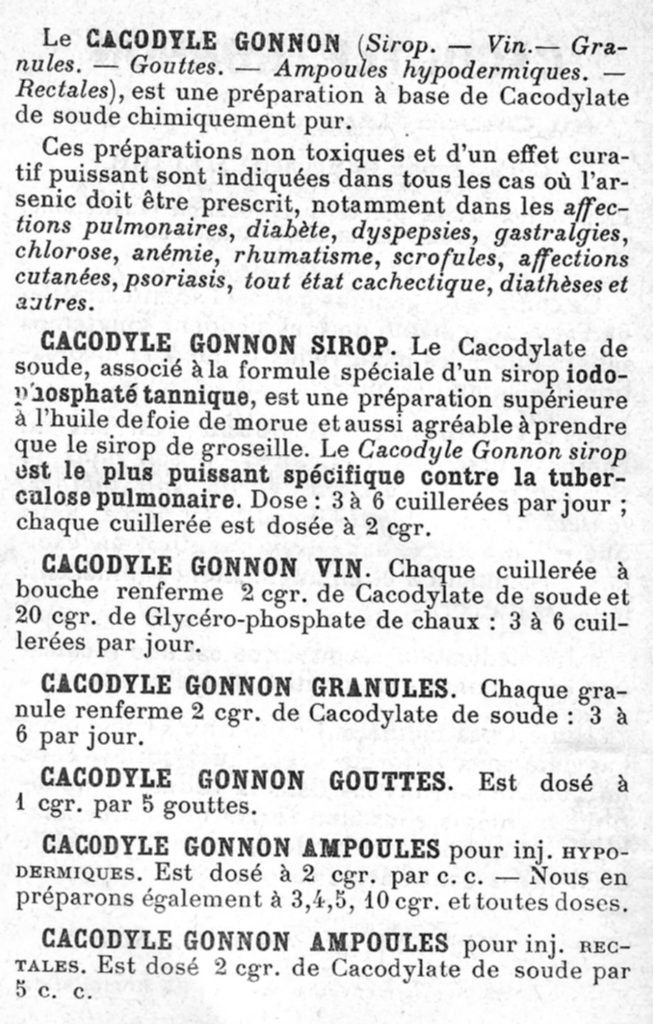

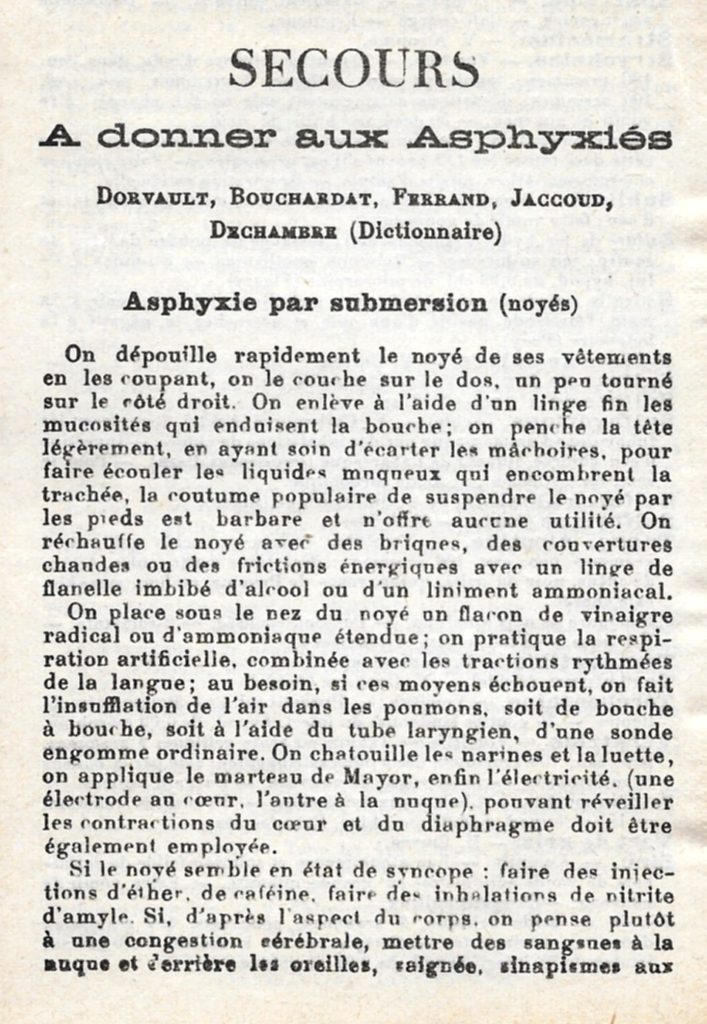

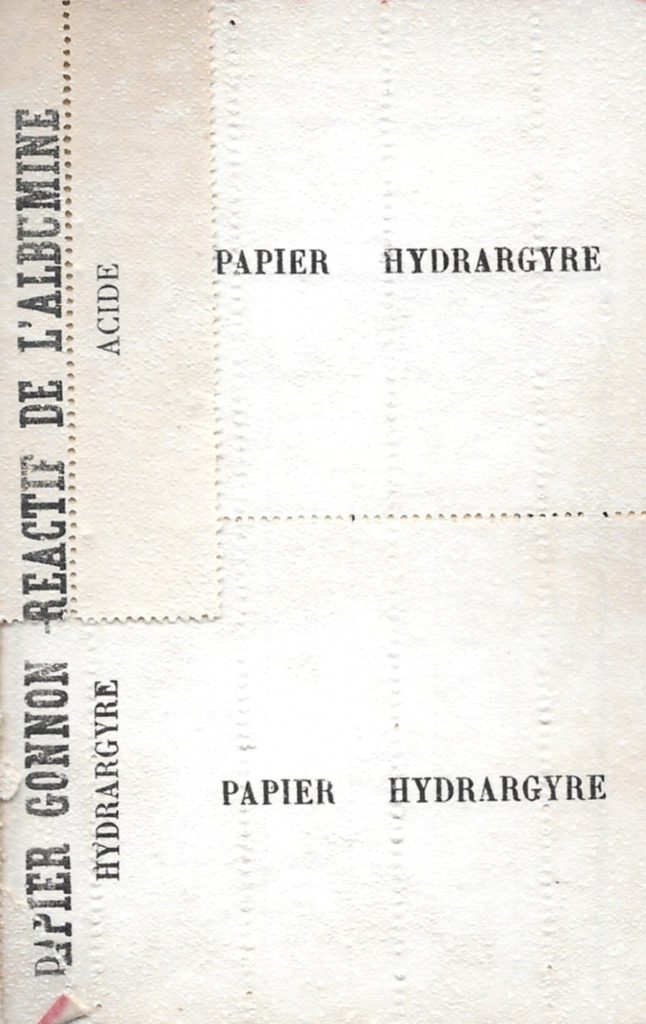

On peut comparer cet agenda de 1888 à celui de 1903 publié par le même Gonnon : La structure en est assez semblable, avec quelques innovations : on y trouve en effet, en plus des rubriques de 1888, une page sur le « secours à donner aux asphyxiés », un document sur la sérothérapie, le « papier réactif de l’albumine », des feuilles de température et des « feuillets libres ». On trouve aussi un nouveau produit, la Cacodyle Gonnon, au cacodylate des soude, corrigé par le procédé Hélier, « composé organique (qui) permet l’administration de l’arsenic à haute dose et pendant longtemps sans craindre les inconvénients dus à la médication des composés minéraux de l’arsenic ».

« Ce sel, dans la tuberculose franchement fébrile, fait tomber, lentement mais régulièrement la fièvre…Il n’est pas indifférent de fournir à l’économie l’arsenic sous la forme organique, qui est celle où nous le retrouvons dans la cellule lymphatique ou même sous une forme organique analogue, et comme elle inoffensive, telle que celle qui existe dans l’acide cacodylique. » Ce produit se retrouve sous diverses formes pharmaceutiques : sirop, vin, granules, gouttes ou encore ampoules pour injections hypodermiques ou rectales. Il peut aussi être associé : « Le Cacodylate de soude, associé à la formule spéciale d’un sirop iodo-phosphaté tannique, est une préparation supérieure à l’huile de foie de morue et aussi agréable à prendre que le sirop de groseille.

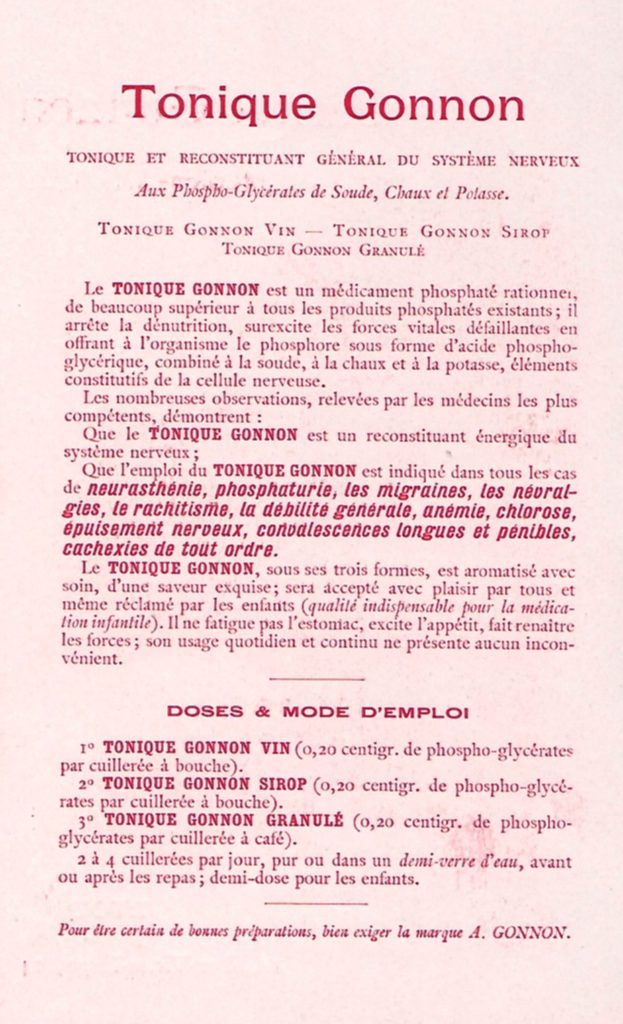

Le Cacodyle Gonnon sirop est le plus puissant spécifique contre la tuberculose pulmonaire. Dose : 3 à 6 cuillerées par jour; chaque cuillerée est dosée à 2 cgr ». Curieusement Gonnon ne mentionne pas les applications dans les maladies mentales proposées par Armand Gauthier en 1899 (voir article de Thierry Lefebvre sur le sujet). Gonnon présente aussi un autre produit, absent en 1888 : le Tonique Gonnon (sous forme de vin, de sirop ou de granulé) à base de Phospho-glycérates de soude, chaux et potasse. Il explique que « c’est un médicament rationnel, de beaucoup supérieur à tous les produits phosphatés existants. » Il est indiqué dans les convalescences de la grippe et des maladies infectieuses, mais aussi pour « Rachitisme, Croissance difficile, Phtisie, Cachexie, Débilité générale, Albuminurie, Phosphaturie, formes torpides de la chlorose, neurasthénie ».

On trouve ensuite, comme en 1888, des découvertes faites à chaque dates du calendrier : par exemple, le 9 avril 1903 est l’occasion de rappeler que ce même jour, en 1876, Léon Labbé avait extrait de l’estomac du nommé Lausseur une fourchette qu’il avait avalée le 30 mars 1874. Le lendemain 10 avril, Gonnon rappelle qu’en 1588, « un châtreur de cochons du nom de Jacques Nufer, dit Gaspard Baubin, fit la première opération césarienne sur une femme vivante, et cela sur sa propre femme ; l’opération eut un plein succès. » Quant au 11 avril 1860, c’est la date où « Todd indique l’action nutritive de l’alcool et sa puissance bienfaisante dans le délire (Potion de Todd) ».

Parmi les médicaments nouveaux de cette année-là, Gonnon signale le Collargol (argent colloïdal), le camphorate de Gaïacol, le Calaya, la lécithine, la levure de bière, l’urotropine, mais surtout l’héroïne (commercialisé par Bayer), qui a « l’avantage sur le chlorhydrate de morphine d’éviter la constipation, et d’agir immédiatement à doses moitiés moindres ».

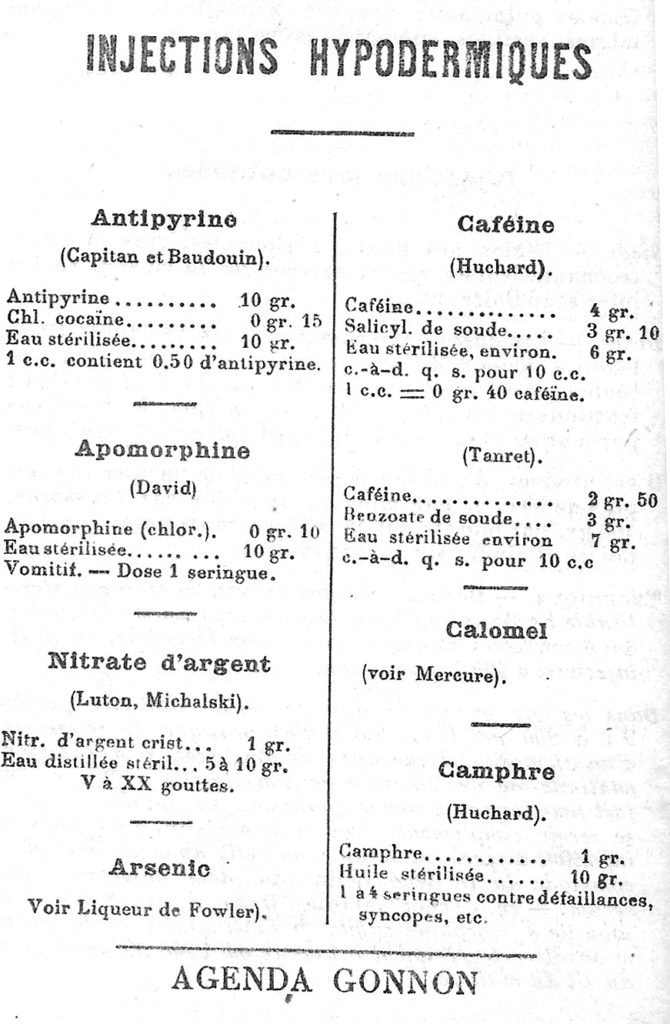

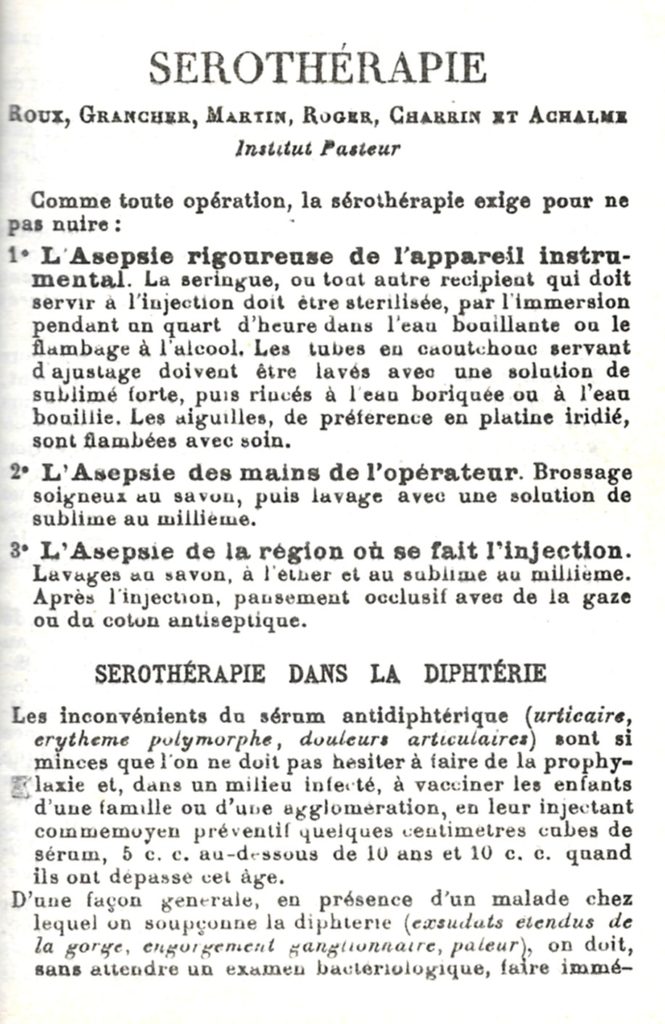

Le chapitre sur la sérothérapie explique l’importance de l’asepsie pour réaliser les injections et développe l’usage de la sérothérapie pour la diphtérie et pour le tétanos, avant de décrire minutieusement les injections intraveineuses et sous-cutanées. Plusieurs pages donnent ensuite la liste des produits pour injections hypodermiques : antipyrine de Capitan et Bauduin, un mélange d’antipyrine et de chlorhydrate de cocaïne, apomorphine, nitrate d’argent arsenic, etc…

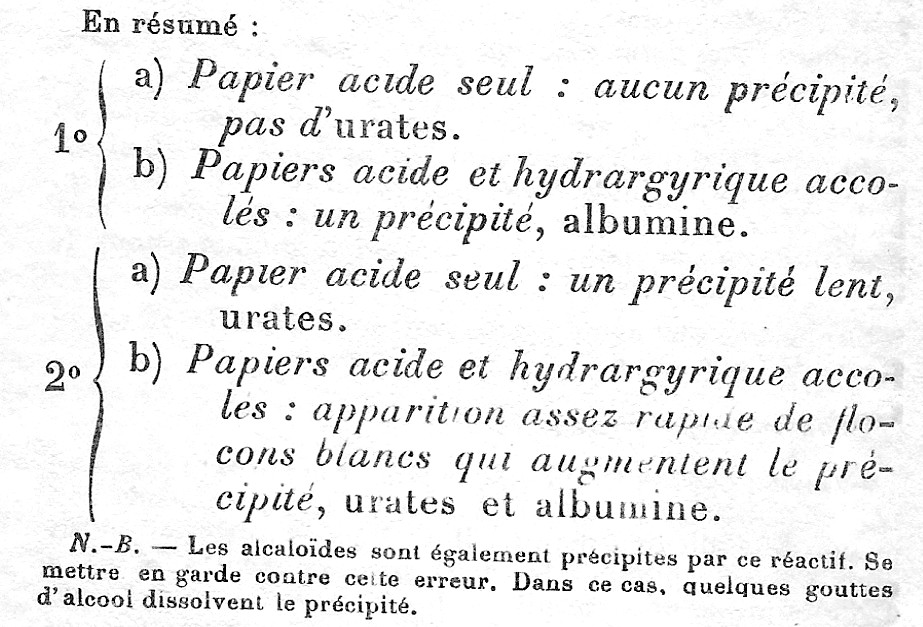

L’agenda 1903, comme nous l’avons dit, propose un papier réactif de l’albumine, avec un mode d’emploi. En pratique il s’agit d’un papier buvard constitué de deux petites bandes de papier imbibées l’une d’une solution acide, l’autre d’une solution hydroargyrique. « Pour s’en servir, on plonge les deux bandes dans un petit verre à liqueur contenant l’urine à essayer. L’albumine, précipitée en flocons, se dépose au fond du verre. Le procédé est très sensible, mais les urates peuvent être précipitées ; aussi, pour les différencier, donnons-nous le tour de main suivant : supposons une urine à analyser dans laquelle on soupçonne de l’albumine.

Deux cas peuvent se présenter :

Premier cas : on plonge le papier acide seul jusqu’au 1/3 inférieur du verre à liqueur. Au bout d’une minute, si l’on ne constate aucun précipité, il n’y a pas d’urates. Il suffit alors de plonger les deux papiers accolés. S’il y a de l’albumine, un précipité se forme… ; Deuxième cas: on plonge le papier acide seul jusqu’au 1/3 inférieur du verre. Au bout d’une minute, si un précipité apparaît, on a affaire à des urates… Il suffit alors, pour savoir si cette urine, outre les urates, contient de l’albumine, d’enlever le papier acide et de le remplacer par le couple acide et hydrargyrique. Si l’urine contient de l’albumine, on verra immédiatement se détacher du papier des flocons blancs plus ou moins abondant selon la teneur en albumine…

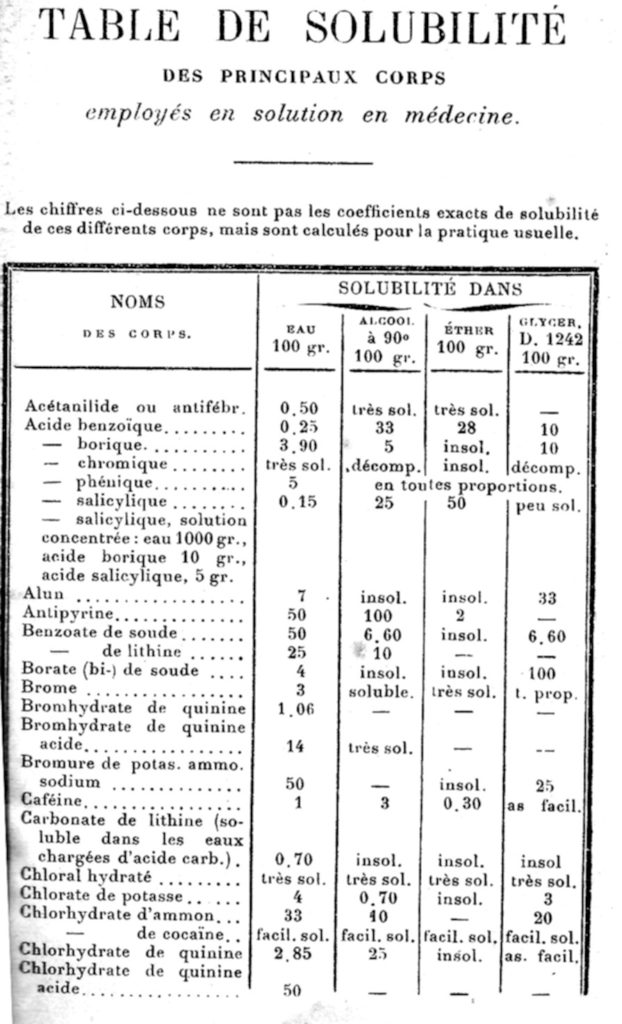

Enfin Gonnon donne une table des solubilité des principaux corps employés en solution en médecine : acide benzoïque, alun, antipyrine, brome, caféine, etc. Les dernières pages de l’agenda sont des pages pour relever la température des malades entre 35 et 42°C et le pouls entre 60 et 200 pulsations par minutes.

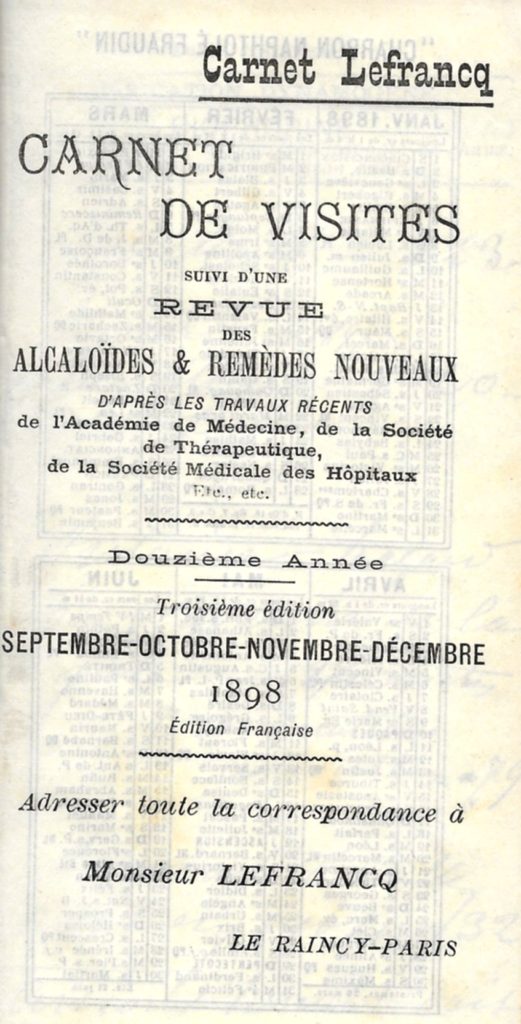

Gonnon n’est pas le seul à publier un agenda pour les médecins. Lefrancq sort aussi son agenda à partir de 1886 et est donc contemporain de celui de Gonnon. Nous allons voir deux exemplaires de cet agenda, celui de 1898 et celui de 1902. En 1898, les publicités présentes dans ce document sont celles de Jacquemaire mais aussi d’autres laboratoires comme Houdé. L’ouvrage, intitulé « carnet de visite » est édité trois fois par an et nous avons ici un exemplaire du dernier trimestre 1898 dans son édition française. Après un calendrier de l’année 1898, on trouve, comme chez Gonnon une page par jour avec une publicité courte en haut de chaque page. on trouve ensuite un « tableau des doses maxima pour les adultes » pour les « médicaments actifs » : absinthine, aconitine, chloral, etc. Lorsque le principal actif correspond à une spécialité promue par l’agenda, on la retrouve listée également dans ce tableau. Ainsi, pour la colchicine, sont mentionnés les « granules de Colchicine Houdé à 1 milligramme », pour la cocaïne, les pastilles Houdé, Cocaïne à 3 milligrammes, pour l’ergotinine, les granules d’ergotinine Houdé à 1/5 de milligrammes et la solution d’ergotinine Houdé à 1 milligramme. Enfin, pour les glycérophosphates de chaux, de soude ou de fer, il est mentionné le Phosphate vital de Jacquemaire.

On trouve enfin, pour terminer l’agenda, une série de publicités avec, pour certaines d’entre elle, la possibilité de détacher la page ou une partie de la page pour obtenir un échantillon gratuit du produit.

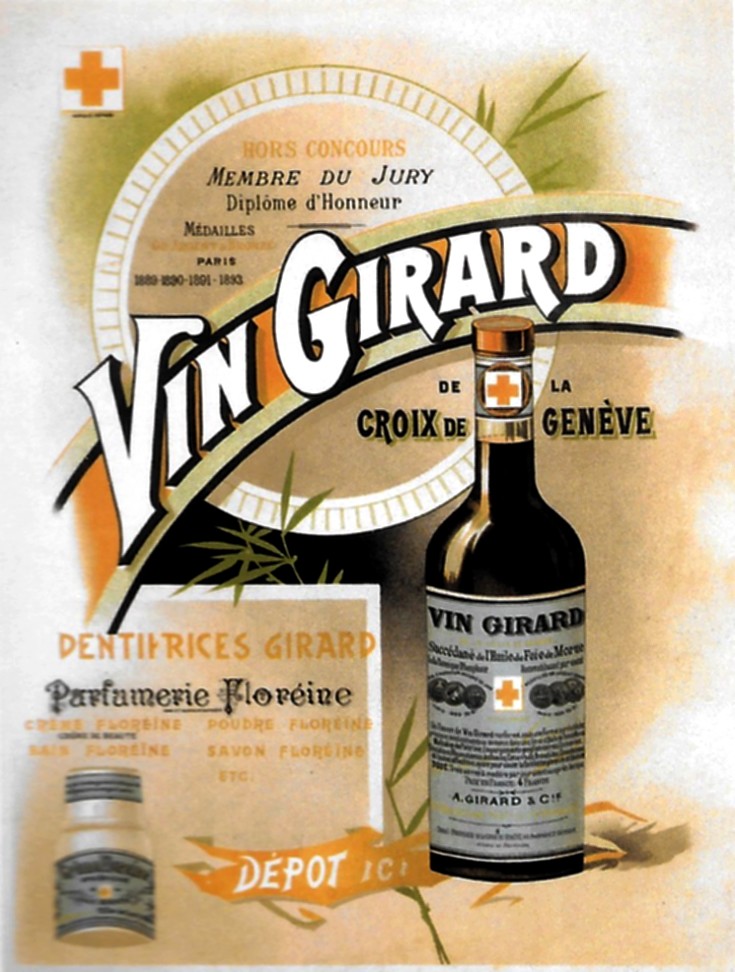

Quelles sont les publicités qu’on retrouve dans ce document de 1898 ? Tout d’abord le vin Girard de la Croix de Genève. Selon les auteurs, 20 000 médecins, tant en France qu’à l’étranger, ont expérimenté ce vin et « ont reconnu sa supériorité sur les préparations similaires comme succédané de l’huile de foie de morue ». Par ailleurs « le sirop Girard possède la même composition et jouit des mêmes propriétés. Il se recommande particulièrement dans la Médecine des Enfants ». On retrouve ce vin Girard à plusieurs reprises dans l’agenda avec des textes différents comme, par exemple : « un flacon de vin Girard renferme les principes médicamenteux de 5 titres d’huile de foie de morue dissous dans un vin riche et généreux ». Un autre vin est vanté comme « digestif incomparable », le vin Lechaux à base de pepsine, diastase pancréatine et chlorhydrophosphate de chaux mais aussi d’extrait de quinquina. C’était l’une des spécialités de Marie-Victor-Julien Lechaux (1840-1900), pharmacien à Bordeaux. Son vin était recommandé pour les maladies de l’enfance mais aussi chez les vieillards, les femmes grosses, les nourrices, dans toutes les maladies de faiblesses, les maladies d’estomac, les maladies du système osseux et des articulations, la phtisie et les maladies tuberculeuses ! (G. Devaux, RHP 2014 : 237-250) .

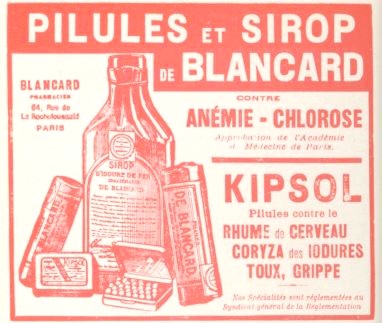

Les Pilules Blancard et le sirop de Blancard ont également droit à une page de publicité.

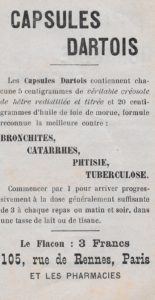

Les « pilules de Blancard à l’iodure de fer inaltérable, approuvées par l’Académie de médecine » étaient censées traiter l’anémie, la leucorrhée, l’aménorrhée, la syphilis constitutionnelle, le rachitisme, etc. Autre publicité : les capsules Dartois qui contenaient « 5 centigrammes de véritable créosote de hêtre redistillée et titrée et 20 centigrammes d’huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure pour bronchites, catarrhes, phtisie, tuberculose ». On trouve aussi les pilules de Quassine Fremint pour l’anorexie et de dyspepsie, mais aussi contre les constipations rebelles, les cystites et les coliques hépatiques et néphrétiques.

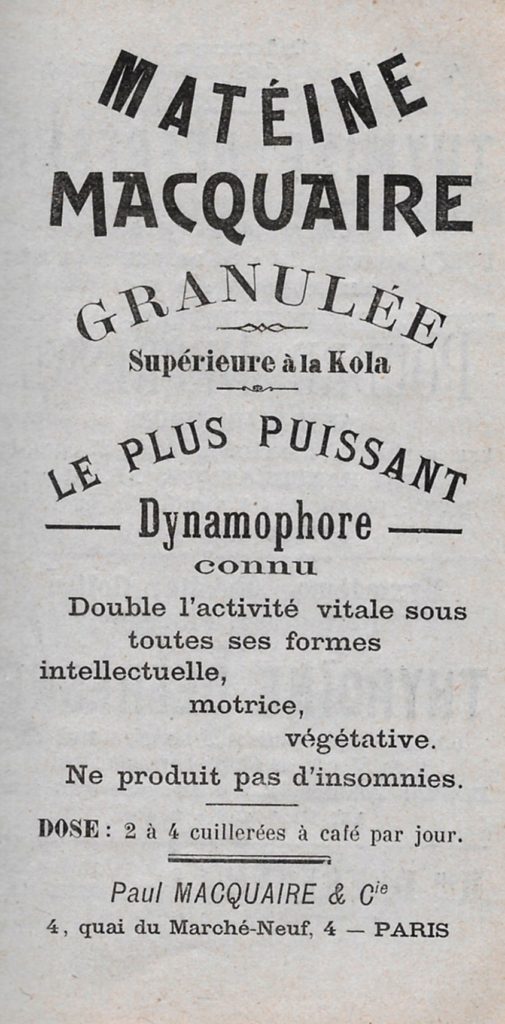

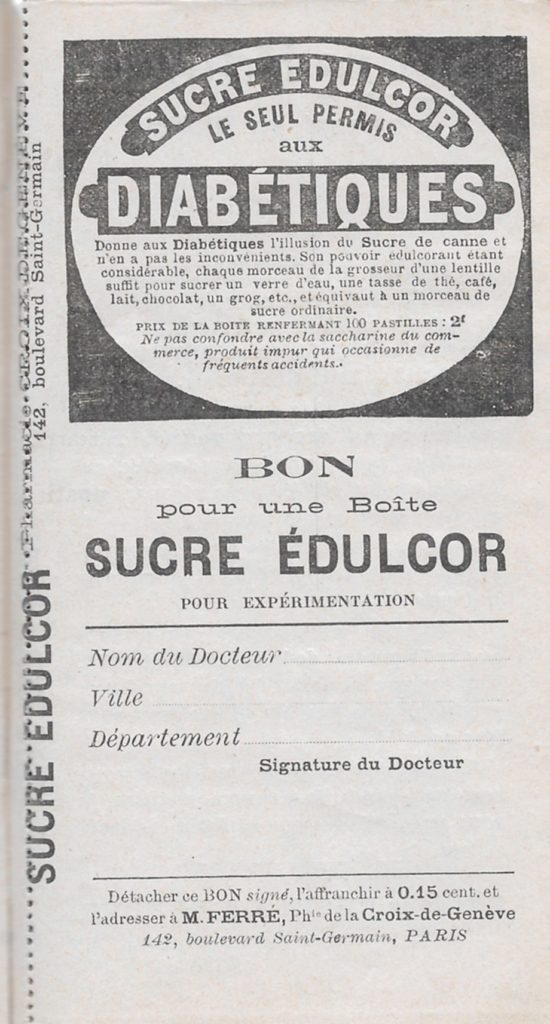

Les granulées de Matéine Macquaire, « supérieure à la Kola, le plus puissant dynamophore connu », sont également mis en avant, ainsi le Topique Bertrand (« le plus actif et le moins douloureux des vésicatoires ») et la poudre Clery (« anti-asthmatique du Tigré »). Il faut aussi noter le « sucre Edulcor » de Ferré. En 1887, Charles Garnier pharmacien 8 rue des Francs Bourgeois à Paris puis 38 rue de Rochechouart (1896) avait commercialisé ce premier édulcorant destiné aux diabétiques, des tablettes de saccharine ( sulfinide benzoïque). La marque est déposée en 1891. La spécialité avait été cédée à Emile Férré, propriétaire de la Pharmacie de la Croix de Genève, 142 boulevard Saint Germain. Cet agenda témoigne que ce transfert avait déjà eu lieu en 1998.

On trouve enfin les dragées de Saint-André (du pharmacien Mayniel) contenant de la colchicine et destinées à traiter la goutte, les coliques néphrétiques et le rhumatisme chronique ; la Biophorine et la Floréine, de Girard ; la Cérébrine, de Fournier et d’autres (tableau 1)

| Tableau 1 : Spécialités pharmaceutiques mentionnées dans le Carnet de visites Lefrancq 1898 | ||

| Vin GirardSirop GirardCharbon naphtolé FraudinBiophorineCapsules Dartois

Phosphate vital de Jacquemaire Elixir Grez Tribromure de Gigon Sirop de Gigon |

Pilules et sirop de Blancard Farine Maltée DefresnePastilles Houdé CocaïneEmulsion DefresnePancréatine Defresne

Pilules de Quassine Frémint Vin Lechaux Matéine Macquaire Topique Bertrand |

Vin de Peptone DefresneCérébrine FournierSucre Edulcor FerréLaurénolDragées Ferré

Dragées Bengé Baumé Bengé Poudre Clery Dragées Saint-André Sirop Crosnier |

Quatre ans plus tard, en 1902, le « Carnet de Visites » Lefrancq est assez semblable mais seules les spécialités Jacquemaire ont encore droit de cité ! On trouve donc la Carnine Lefrancq. Au début du XX° siècle, et à la suite des travaux de Richet et bien d’autres, se développe une vogue pour le suc musculaire. Dans ce contexte, Jacquemaire met au point une préparation artisanale de la Carnine, en 1900 (marque déposée au Tribunal de Commerce de Villefranche le 17 septembre 1900), avec son préparateur, Monsieur Lefrancq. Cela conduira à la création ultérieure de la Société Carnine Lefrancq et de son Laboratoire de recherches scientifiques de l’usine de Romainville. Ce laboratoire avait pour but « sous le contrôle d’un membre de l’Académie de Médecine », de faire une série d’études « tendant à élucider le mode d’action de la Carnine et à préciser les processus intimes qui sont la raison biologique d’effets curatifs actuellement consacrés par la clinique ». On trouve aussi dans le Carnet le phosphate vital de Jacquemaire. A partir de 1893, et plus encore de 1894 où les glycérophosphates de Jacquemaire ont été testé avec succès par le Dr Robin à l’hôpital de la Charité (Lyon), Jacquemaire va décliner ce principe actif dans plusieurs spécialités et différentes formes galéniques : solution, granulés… En revanche, tous les autres documents présents dans le Carnet de 1898 ont disparus. Seul le calendrier journalier persiste dans cette version.

Un autre agenda médical, paru à partir de 1875, était publié par la pharmacie Limousin, rue Blanche à Paris. Nous allons examiner ici l’exemplaire de 1901. Le principe est le même que les précédents : publication trimestrielle avec une page par jour pour y inscrire des notes ou rendez vous, avec une publicité à chaque page. Les publicités sont celles de la pharmacie Limousin : crayons à l’huile de croton ; capsules toenifuges Limousin, à l’extrait éthéré de fougère mâle et calomel ; chloral perlé Limousin ; inhalateur à oxygène Limousin; Cascara Sagrada Limousin, laxatif et purgatif ; Pichi (Fabiana Imbricata) et Pichi Lithiné Limousin (médicament anti-arthritique) ; Condurango Limousin, tonique de l’estomac contre l’atonie sous forme de teinture et de vin. Mais l’agenda ne se limite pas aux produits Limousin et d’autres entreprises bénéficient de publicités pour leurs produits : Rigollot et Cie, avenue Victoria à Paris pour son « Papier Rigollot », sinapisme bien connu créé par Rigollot vers 1866. La Maison Clin et Comar, rue de Fossé-Saint-Jacques, présente de son côté de nombreux produits :

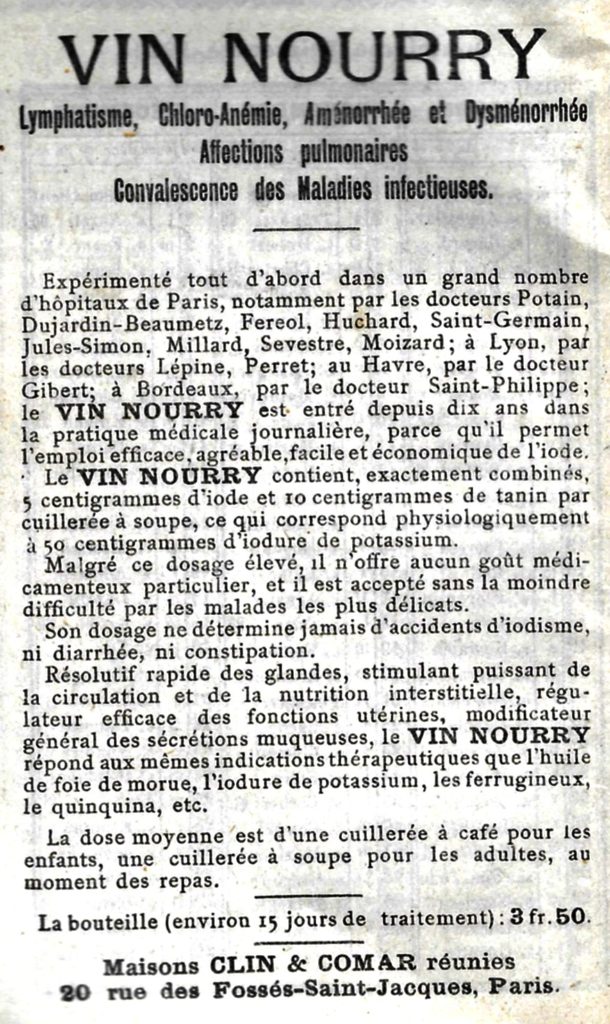

le vin Nourry tout d’abord avec un texte très développé : Destiné à traiter lymphatisme, chloro-anémie, aménorrhée et dysménorrhée, affections pulmonaires et convalescence des maladies infectieuses, le vin Nourry a été « expérimenté tout d’abord dans un grand nombre d’hôpitaux de Paris, notamment par les docteurs Potain, Dujardin-Beaumetz, Fereol, Huchard, Saint-Germain, Jules-Simon, Millard, Sevestre, Moizard ; à Lyon, par les docteurs Lépine, Perret ; au Havre, par le docteur Gibert ; à Bordeaux, par le docteur Saint-Philippe ; le Vin Nourry est entré depuis dix ans dans la pratique médicale journalière, parce qu’il permet l’emploi efficace, agréable, facile et économique de l’iode. Le vin Nourry contient exactement combinée, 5 centigrammes d’iode et 10 centigrammes de tanin par cuillerée à soupe, ce qui correspond physiologiquement à 50 centigrammes d’iodure de potassium… « . Clin & Comar font de la publicité pour l’Elixir Déret bi-iodé, « élixir vineux à l’iodure double de tanin et de mercure », pour le cacodylate de soude (gouttes, globules et tubes pour injections hypodermiques), pour les dragées de Fer Rabuteau, pour les pilules Moussette (aconitine cristallisée), pour la solution du Dr Clin (salicylate de soude) pour le rhumatisme articulaire aigu ou chronique, le Marsyle Clin (cacodylate de protoxyde de fer), la liqueur du Dr Laville (à base de d’extrait alcoolique de coloquinte et de quinium), la néoquinine Falières et le sirop de H. Aubergier au lactucarium.

Un troisième laboratoire est très présent dans cet agenda 1901 : la Maison Baudron qui commercialise l’élixir eupeptique Tisy, « digestif complet à base de pancréatine, diastase et pepsine », le biogaïacol (phosphate de gaïacol), le vin de Baudon « antimonio-phosphaté : tonique, altérant, reconstituant bien supérieur à l’huile de foie de morue », et l’antidiabétique Baudon.

La dernière partie de l’agenda nous permet de découvrir un « calendrier des grossesses », un tableau des doses maxima des médicaments nouveaux » et d’en savoir un peu plus sur certaines spécialités. L’élixir eupeptique Tisy fait l’objet d’un document de 4 pages où sont expliqués les 3 Classes d’aliments (huiles et graisses, féculents et légumes herbacés, et viandes et autres aliments). A chaque catégorie correspond l’un des trois ferments eupeptiques, un « ferment spécial » : pancréatine pour les corps gras, diastase pour les féculents et pepsine pour les matières azotées. Les auteurs expliquent ensuite que notre alimentation est un mélange de ces trois classes d’aliment et que « ces considérations nous ont amené à réunir sous une forme pharmaceutique les trois ferments eupeptiques ». La forme élixir est justifiée par le fait que cela améliore la conservation tout en ayant un degré d’alcool limité.

Un autre chapitre est consacré à l’emploi du sinapisme dans la médecine infantile à partir d’une leçon donnée par le docteur Brochard à « l’Ecole pratique de la Faculté ». Il explique que la sensibilité de la peau chez les nourrissons est à l’origine des pathologies fréquentes à cet âge : intertrigo, érythème, eczéma, etc.

Il recommande l’usage de la farine de moutarde par laquelle on doit « toujours se servir du Papier Rigollot qui jouit de toutes les propriétés de la farine de moutarde, sans en avoir aucun des inconvénients. ce sinapisme, dont la préparation ne demande que quelques secondes, ne manque jamais son effet et agit instantanément. » On explique ensuite comment appliquer ce sinapisme aux enfants, et plus spécialement sur les jambes ou aux cuisses. « On voit qu’avec des sinapismes aux jambes, les jeunes mères peuvent faire cesser en même temps leurs appréhensions et leurs inquiétudes. Ces moyens bien simples leur permettront d’attendre tranquillement le médecin. En créant les Papiers Rigollot, la Maison Rigollot a rendu un immense service à l’hygiène et à la médecine infantile ».

Autre médicament dont les propriétés sont approfondies : le biogaïacol Baudon, issu des travaux du professeur Bouchard et du docteur Gimbert de Cannes sur l’emploi de la créosote de hêtre dans les affections pulmonaires. Baudon explique qu’il a mis au point du phosphate de gaïacol cristallisé « qui donne les meilleures résultats chez des malades de la ville, et dans quelques hôpitaux ». Il propose son médicament pour les catarrheux sans lésion bacillaire, et chez les tuberculeux.

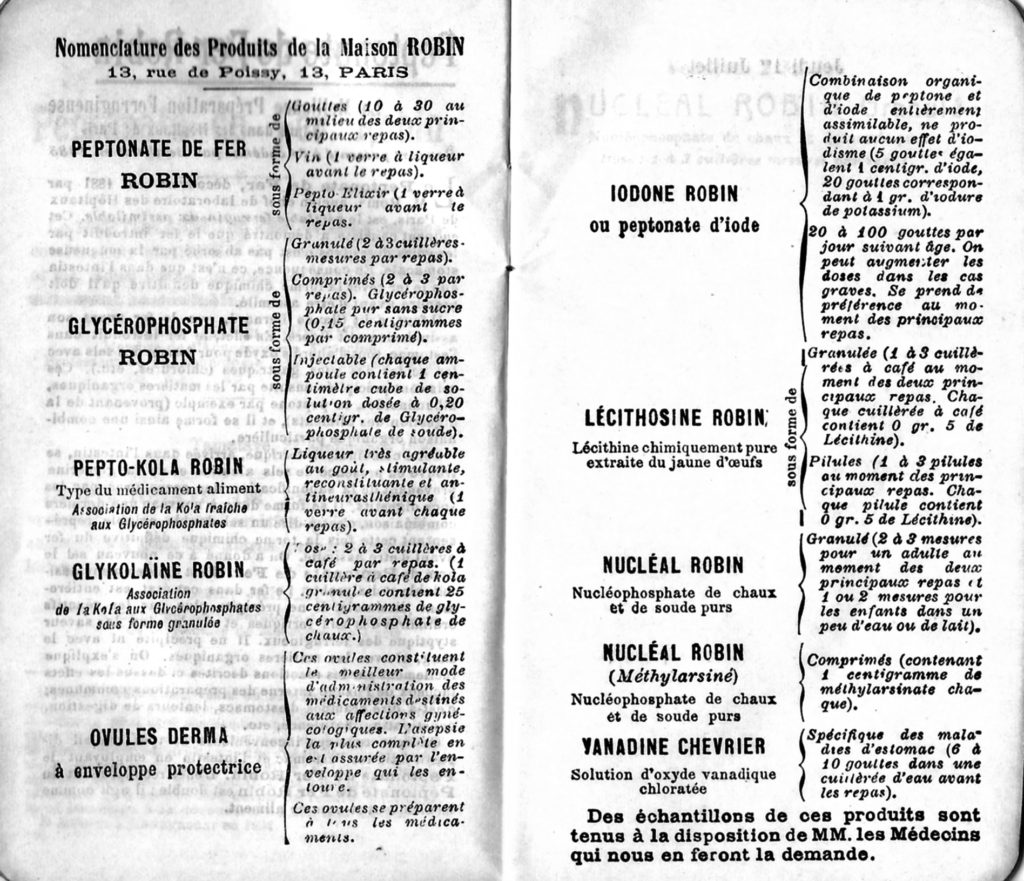

Regardons maintenant un dernier agenda publié en juillet 1909 par la Maison Robin, intitulé « médecine internationale ». On y trouve toujours le calendrier annuel et un journalier sur une période d’un mois avec des pages vides pour y écrire des notes, pages avec pour en-tête une publicité pharmaceutique pour l’un des produits Robin (tableau 2). Deux éléments sont intéressants à rapporter : Tout d’abord, l’opinion du Dr Jaillet sur le peptonate de fer permet de lire la note suivante : « Le Dr Jaillet, originaire de l’ile de la Réunion, fut reçu interne en pharmacie la même année que Robin. Il délaissa plus tard ses études pharmaceutiques pour faire sa médecine et passa sa thèse de docteur en 1884. il vendit alors ses droits sur une spécialité pharmaceutique, quitta la France pour aller s’établir comme médecin dans son pays natal. C’est quelques années plus tard qu’il crut de son devoir de rendre publiquement hommage à la découverte de son ami Robin. Il mourut à Madagascar en 1894 ».

Par ailleurs, le produit fer de lance de Robin au début du XXe siècle est le « peptonate de fer Robin ». L’agenda donne à lire le rapport fait à l’Académie (de médecine) par Berthelot en 1885 : « Le peptonate de fer, découvert en 1881 par M. Robin, ancien chef de laboratoire des hôpitaux de Paris, est le véritable ferrugineux assimilable. Cet éminent chimiste a démontré que le fer introduit par les voies digestives n’est pas absorbé par la muqueuse stomacale. En conséquence, ce n’est que dans l’intestin que le fer revêt la forme chimique définitive qu’il doit prendre avant d’être assimilé. Il faut, a dit Claude Bernard, que le fer avant son assimilation soit digéré. En effet, le fer introduit dans l’estomac, tout d’abord s’oxyde pour former des sels avec les acides des sucs gastriques (chlorures, etc.). Ces sels sont précipités ensuite par les matières organiques, albuminoïdes, la peptone par exemple (provenant de la digestion des aliments), et il se forme ainsi une combinaison organique particulière.

Cette combinaison ferrique, arrivée dans l’intestin, se trouve en présence de sels alcalins et de la glycérine provenant de la saponification des corps gras par les sucs digestifs. Il se forme donc à nouveau une dernière combinaison, c’est à dire un sel double soluble représentant cette fois la forme chimique définitive du fer avant d’être assimilé. On a donné à ce nouveau sel le nom de peptonate de fer. Il est imminemment assimilable et dialysable. Le fer dans ce état est entièrement dissimulé. Il ne précipite plus par les réactifs ordinaires des sels ferriques et il n’a plus la saveur styptique des ferrugineux. Il ne précipite ni avec le sang, ni avec les matières organiques. On s’explique facilement par les réactions décrites ci-dessus les effets fâcheux de l’usage interne des préparations communes, c’est à dire crampes d’estomac, lenteurs de digestion, constipation, flatulence, etc.

On évite tous ces inconvénients et tout travail digestif fatiguant l’estomac et l’intestin en employant le peptonate de fer Robin. L’effet reconstituant du peptonate de fer Robin est double : il agit comme médicament et comme aliment. »