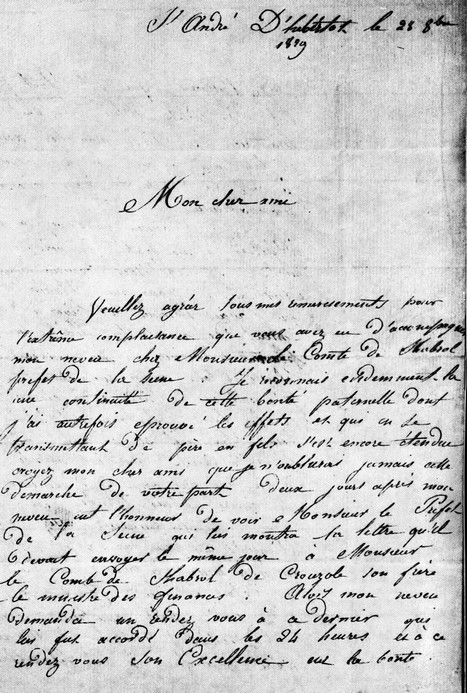

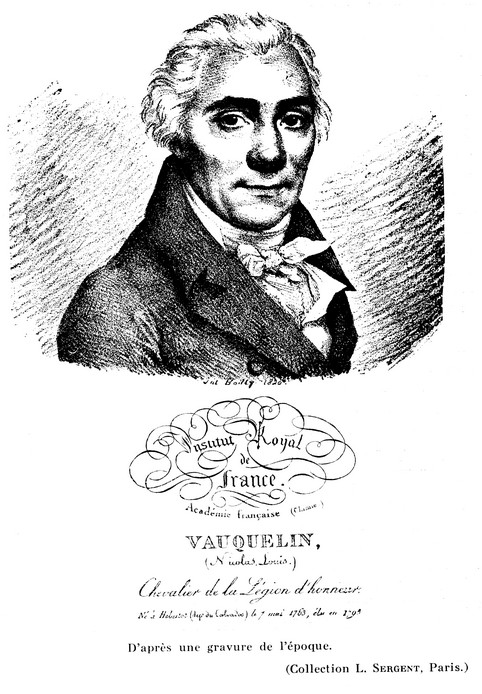

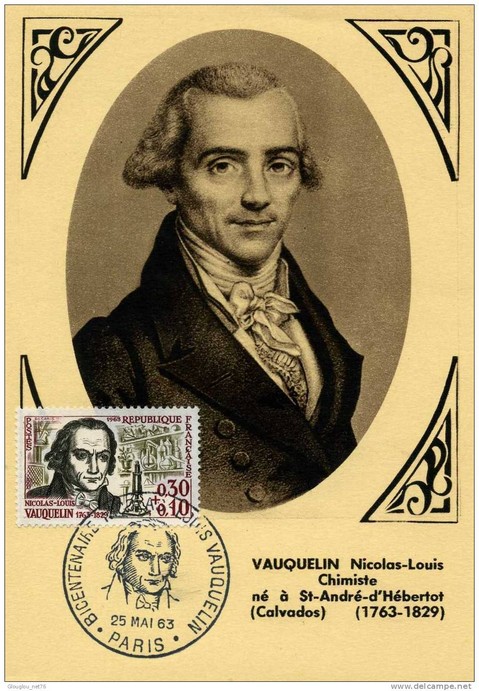

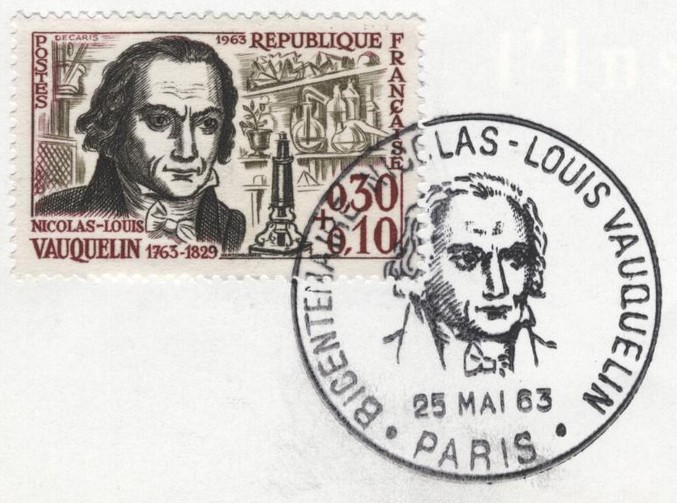

| Nicolas-Louis Vauquelin (1763-1829) en images |

|

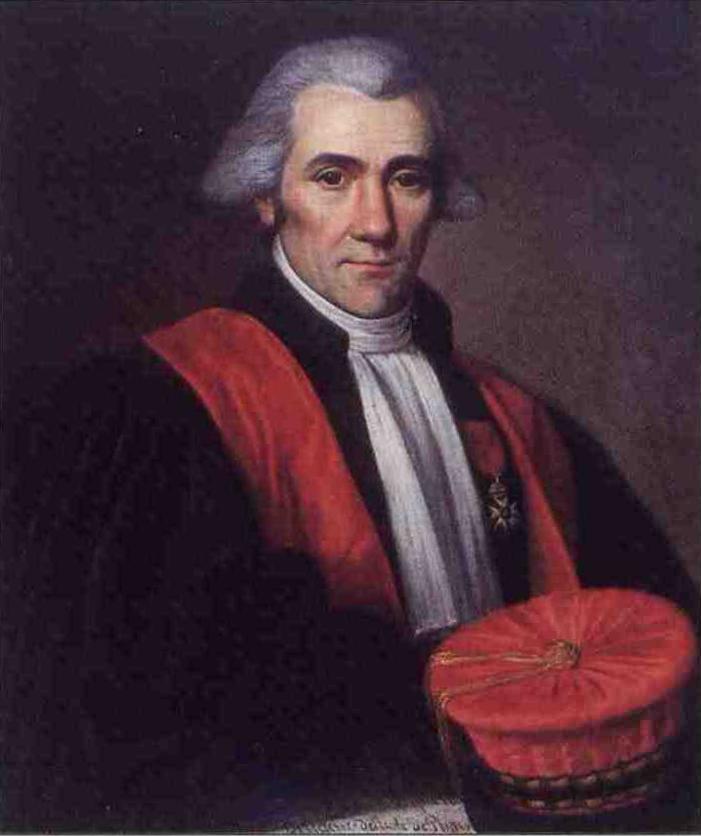

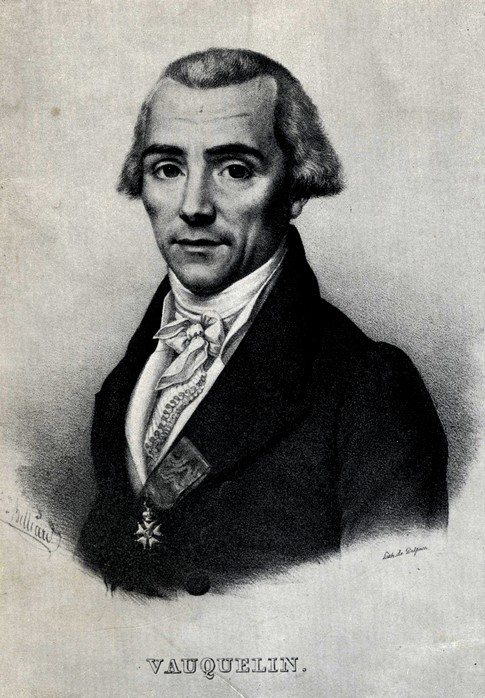

Portrait de Vauquelin tiré de « L’histoire de la Pharmacie en France », |

|

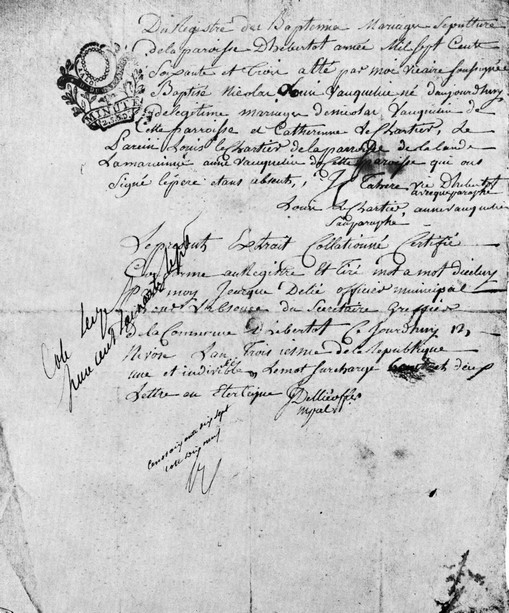

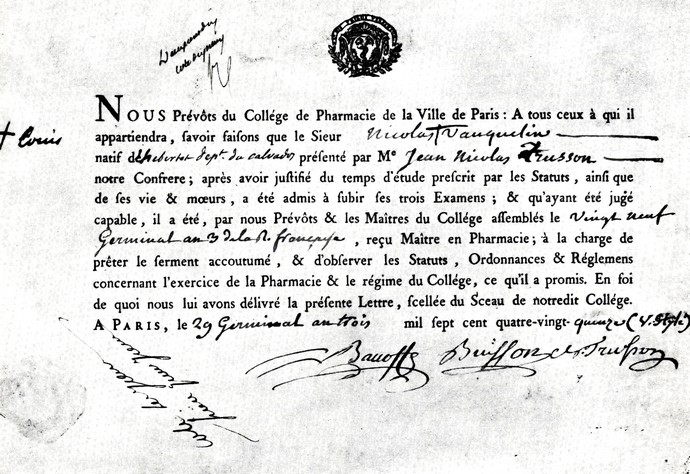

| Membre de l’Académie des Sciences (1793) Professeur à l’Ecole Polytechnique (1794) Professeur à l’Ecole des Mines (1794) Maître en Pharmacie (1795) Professeur au Collège de France (1801) Directeur de l’Ecole de Pharmacie de Paris (1803) Membre fondateur de la Société de Pharmacie de Paris (1803), devenue Académie nationale de Pharmacie Professeur au Museum d’Histoire Naturelle (1804) Membre de l’Académie de Médecine (1812) Professeur à la Faculté de Médecine (1820) Certificat de baptême de Vauquelin

|

|

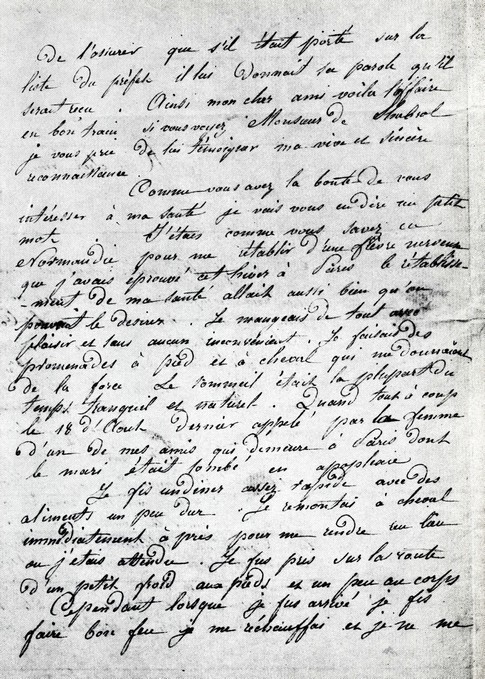

Illustration du Moniteur de Pharmaciens, n°569 bis, mai 1963 |

On voit ici quelques objets associés à Vauquelin

– Sa robe provenant de son costume universitaire de professeur à la faculté de médecine de Paris – Sur la table, on peut voir la dernière lettre de Vauquelin à M. d’Arset, inspecteur Général des essais des Monnaies, le diplôme de la Société Impériale Pharmaceutique de St Petersbourg (1819), le diplôme de Membre honoraire de la Société des Naturalistes de Moscou (1805) et le diplôme de l’Association pour toutes les sciences naturelles de Wetter (Ruhr) de 1808.

|

|

Né à Saint-André-d’Hébertot (Calvados) le 16 mai 1763, d’une famille de cultivateurs modestes, Nicolas-Louis Vauquelin eut, comme premier maître, l’instituteur local Vatel. Il entra à 14 ans comme garçon de laboratoire chez Mesaize, pharmacien à Rouen. Après un court séjour dans son pays natal, il vint à Paris où il entra comme apprenti chez plusieurs apothicaires. L’un d’eux, Chéradame, présente Vauquelin au grand chimiste Fourcroy : celui-ci le prit comme préparateur et en fit son collaborateur et ami. Agrégé, avec le titre de Maître, par le Collège de Pharmacie en 1795, il commença seul, ou avec Fourcroy et d’autres collaborateurs, ses travaux de laboratoire, qui devaient l’amener aux postes les plus flatteurs de l’enseignement de la chimie. Nommé Directeur de l’Ecole de Pharmacie en 1803, il devint en outre Professeur à l’Ecole Polytechnique, au Collège de France, à l’Ecole des Mines et au Museum d’Histoire naturelle. Il succéda à Fourcroy comme Professeur de Chimie à la Faculté de Médecine, et remplit les fonctions de Chef du Bureau de Garantie à la Monnaie de Paris. |

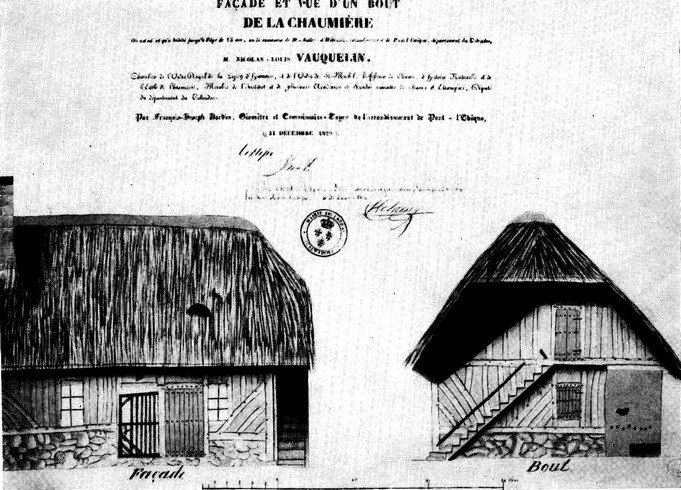

La chaumière de Vauquelin, en 1963 Illustration du Moniteur de Pharmaciens, n°569 bis, mai 1963 |

Vue du Jardin des plantes, côté de l’amphithéatre de l’Orangerie (publié par A. Hauser) La chaumière de Vauquelin |

|

|

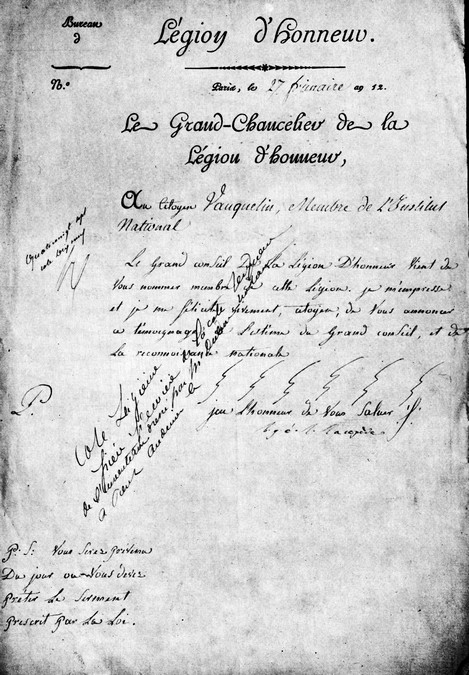

Il fut élu membre de l’Institut le 22 Frimaire an 4 (1795) et membre de l’Académie de Médecine le 27 décembre 1820. Il fut en 1803 Membre fondateur de la Société de Pharmacie de Paris, devenue depuis Académie nationale de Pharmacie. Nommé Chevalier de la légion d’Honneur dès la création de cet Ordre, en 1802, Vauquelin par lettres patentes du 1er avril 1809, fut élevé à la dignité de ChevalierTouché par les mesures politiques qui écartèrent de l’enseignement de hautes personnalités en 1822, Vauquelin se fit élire Député de Lisieux en 1827, et mourut dans son pays natal le 14 novembre 1829. d’Empire. Les travaux de Vauquelin sont extrêmement variés dans les règnes minéral, végétal et animal. Dans le règne minéral, il fit l’étude de l’anatase, du béryl de Saxe, des stéatites, des topazes, de l’aragonite, du wolfram, de la cérite, de l’émeri, de l’euclase, etc. Dans cette série, ses découvertes les plus connues, ayant place dans les Traités Elémentaires de Chimie, sont celle de la Glucine dans l’émeraude de Limoges et celle du Chrome (1797) dans la crocoïde (plomb rouge de Sibérie). Dans le règne végétal, il étudia en particulier : le tamarin, le salsola, la joubarbe, la belladone, le tabac, la gratiole, le marronnier, le seigle ergoté, le riz, etc. , et dans le règne animal : le sang, l’urine, les calculs, la salive, les larmes, le lait, la sueur, etc. Vauquelin, d’origine modeste, est le type même du savant attaché à la découverte de faits nouveaux plutôt qu’au développement de théories incertaines.

|

Statue de Vauquelin dans la cour de la Faculté de Pharmacie de Paris

|

C’est par son travail acharné et ses qualités remarquables de chercheur qu’il occupa les postes les plus éminents de la profession pharmaceutique. A Paris, la rue Vauquelin perpétue son nom au cœur du Quartier Latin, à côté de la vieille rue de l’Arbalète où se trouvait l’Ecole de Pharmacie, dont il fut le premier Directeur et l’organisateur. L’Ecole quitta cette rue vers la fin du XIXe siècle pour occuper son emplacement actuel, avenue de l’observatoire, où elle est devenue la Faculté de Pharmacie. |

|

Vauquelin avait tenté sans succès, avec Macquer en 1789, l’analyse de la crocoïte ou plomb rouge de Sibérie. En 1797, il reprit l’analyse de ce minéral dont on savait, à la suite des travaux de Binghem, qu’il contenait, outre du plomb, de l’acide molybdique, du fer, du nickel et du cobalt. Il réussit à en isoler un acide d’un beau rouge qui, fondu avec du borax, donnait une couleur vert émeraude. L’acide du plomb rouge, par réduction, subissait de multiples transformations avec de remarquables changements de couleurs.

Mélangé avec du charbon et chauffé à haute température avec un creuset de graphite, il donnait une poudre gris pâle d’un élément métallique inconnu jusqu’alors. Pour rappeler les teintes vives de ses dérivés, Vauquelin, sur les conseils de Fourcroy et de Hauy, appela ce nouveau métal : chrome qui signifie couleur. L’année suivante, il retrouvait le chrome dans la smaragdite. Il en signalait encore la présence dans le rubis spinelle. Une dizaine d’année plus tard, il donna le moyen d’extraire aisément le chrome de la chromite ou fer chromé et montra l’intérêt que présentaient les dérivés du nouveau métal comme pigments minéraux, notamment en céramique et en peinture.

|

Illustration du Moniteur de Pharmaciens,

n°569 bis, mai 1963

|

|

La première usine de préparation de pigments à base de chrome fut installée à Londres en 1816, par Andrés Kurtz, un des élèves de Vauquelin. En France, la fabrication industrielle du jaune de chrome et du vert de chrome pour papiers peints fut créée par Zuber, en 1818. La tannerie, la teinturerie des fibres cellulosiques ont aussi largement bénéficié de la découverte de Vauquelin. Les travaux de Moissan et de Goldschmith en permettant ultérieurement la préparation industrielle du chrome métallique lui ont donné toute son importance en métallurgie avec la préparation des aciers inoxydables, des stellites et des revêtements chromés. Bien que la même année 1797, et indépendamment de Vauquelin, Klaproth eût également reconnu la présence du nouvel élément dans la crocoïte de Sibérie, le nom de chrome donné par Vauquelin a été adopté par tous les chimistes et officialisé par les instances internationales.

|

|

| Lettre de Monsieur Jules Thierry donnant quelques détails sur les débuts de Vauquelin à la Pharmacie Mesaize. | |

|

« …La personne qui me racontait souvent ses relations avec Vauquelin, le célèbre chimiste, est morte depuis environ 6 ans ; c’est Monsieur Delahalle; ancien capitaine au long cours, lieutenant de vaisseau sous la première république, qui était le commensal de M. Mézaire pharmacien, place de la pucelle, à Rouen, chez lequel entra tout jeune Louis-Nicolas Vauquelin. Il savait à peine lire à cette époque, mais passionné pour l’étude et très observateur, il écoutait souvent les élèves de la pharmacie causer de leurs préparations, et un jour, tout attentif à ce qui se disait dans le laboratoire, il ne s’aperçut pas que la trappe de la cave était ouverte et dégringola tout l’escalier ; il faillit se briser le crâne ; mais il en réchappa heureusement, et les élèves se moquant de son é tourderie ne l’appelaient que grand nigaud, grand dadais et lui disaient qu’il ne ferait jamais qu’un rince-bouteilles.

|

Une rage ambitieuse gonfla la poitrine du jeune Vauquelin, qui voulant se venger, le fit en homme de génie. Il courut chez le curé de la paroisse Saint-Vincent et le supplia de l’instruire. ce fut par le digne ecclésiastique qu’il reçut les premiers éléments de son instruction. Il travaillait la nuit sur les marches de l’escalier, éclairé d’un bout de chandelle qu’il dérobait à la cuisine, et aussitôt qu’il entendait M. Mézaire faire sa visite dans les chambres de ses élèves, Vauquelin éteignait précipitamment sa lumière et allait bien vite se coucher et faire semblant de dormir. Dès le petit jour, bien avant l’ouverture de la boutique, il s’esquivait de chez son patron et allait prendre sa leçon chez son curé. Au bout de quelque temps, Mézaire s’étant aperçu des progrès de son garçon de course, et ne voulant pas le faire monter chez lui au rang d’élèves à cause des autres élèves qui se montraient déjà fort jaloux, Mézaire, dis-je, l’envoya à Paris où il ne tarda pas à se faire remarquer par Fourcroy. Vous savez le reste… » |

|

L’œuvre scientifique de Nicolas Vauquelin (extraits de l’article de Georges Champetier, Moniteur des Pharmacies, 1963, n°569 bis) Nicolas Vauquelin appartient à la lignée des Savants qui, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, ont donné à la chimie ses bases expérimentales en découvrant de nombreux éléments et en déterminant la composition de nombreuses espèces chimiques. Toute la science chimique reposait alors sur l’analyse ; en quelques années, Nicolas Vauquelin devint l’un des analystes les plus réputés de son temps. Bien vite Fourcroy l’associa à ses travaux, à ses publications et à son enseignement. En chimie minérale, ses deux découvertes les plus marquantes son celle du chrome (voir plus haut) et de la glucine. |

Timbre premier jour.

Illustration du Moniteur de Pharmaciens, n°569 bis, mai 1963 |

|

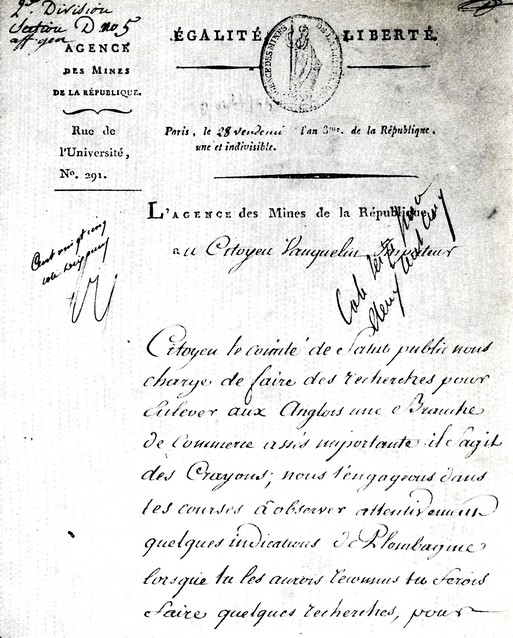

A l’Ecole des Mines, N. Vauquelin effectuait de très nombreuses analyses de minéraux, les uns que lui fournissait l’abbé Hauy, l’éminent cristallographe, les autres qu’il découvrait dans les collections de cet établissement. Il s’intéressa à la leucite et aux cendres de volcan, aux stéatites, à la chrysolithe, au rubis spinelle, aux topazes, aux hyacinthes, à la gadolinite, au wolfram. Il montra l’identité de composition de la titanite et de l’anatase. Il établit la présence de la soude dans la cyolithe du Groeland et prouva que le béryl de Saxe n’était autre qu’une apatite. On lui doit des analyses de la topaze, de la cérite, du diaspore, de la chlorite, de l’ochroïte, de la pechblende, de cuivre carbonaté, de mines d’antimoine et de beaucoup d’autres minéraux. |

|

Lettre de l’Agence des Mines de la République au citoyen Vauquelin concernant le commerce des crayons Illustration du Moniteur de Pharmaciens, n°569 bis, mai 1963

|

Pour ce qui concerne le béryllium, Hauy avait demandé à Vauquelin en 1798 de comparer les compositions chimiques de l’aigue marine ou béryl et de l’émeraude dont il avait montré l’identité des propriétés cristallographiques. Non seulement Vauquelin établit l’identité des compositions, mais il découvrit l’oxyde d’un élément nouveau. Il constata que le produit de l’attaque du béryl était réduit en poudre par la potasse caustique était complètement soluble dans l’acide chlorhydrique. Après évaporation de la solution et insolubilisation de la silice, la partie restée soluble précipitait par le carbonate de potassium. Ce précipité avait été pris pour de l’alumine par ses prédécesseurs, mais Vauquelin remarqua qu’il n’était qu’en partie soluble dans la potasse. L’insoluble après dissolution dans l’acide nitrique et élimination du fer fournissait, après évaporation, un nouveau résidu qui, redissous et traité par le carbonate de potassium, donnait une terre blanche, carbonate d’une base différente de l’alumine. Il prépara cette base nouvelle et plusieurs de ses sels dont il reconnut la saveur sucrée. Avant de donner un nom à cet oxyde, Vauquelin sollicita l’avis des rédacteurs des Annales de chimie qui proposèrent de l’appeler glucine, du nom qui signifie doux. Logiquement, le métal dont l’oxyde dérive, devait s’appeler glucinium. C’est bien ce nom qui fut donné en France mais c’est finalement le nom de beryllium qui fut retenu en Allemagne qui va finalement s’imposer

|

|

Une troisième découverte d’élément nouveau fut celle de l’iridium dans la mine du platine. En 1803, Fourcroy et Vauquelin soupçonnèrent l’existence de ce nouveau métal, mais ayant appris que Collet-Descotils travaillait la même question, ils lui laissèrent la primeur de la publication. Fourcroy et Vauquelin travaillèrent également sur l’or, l’iode, l’acide chlorique et les chlorates, le cyanogène, sur l’acide sulfureux et ses combinaisons, etc ; Mais c’est surtout dans le domaine de la chimie végétale et de la chimie animale que N. Vauquelin a apporté les contributions les plus importantes. On doit à Vauquelin l’analyse d’un grand nombre de substances végétales, entre autres le tamarin, la belladone, le tabac, le seigle ergoté, le riz, la cannelle, la coloquinte … la joubarbe où il a trouvé le malate acide de calcium, la carotte, la pomme de terre… Ses travaux sur l’analyse des quinquinas ont préparé la découverte de la quinine par ses deux élèves Pelletier et Caventou, tandis que ses études sur les pavots ont aidé Sertuerner à découvrir la morphine.

|

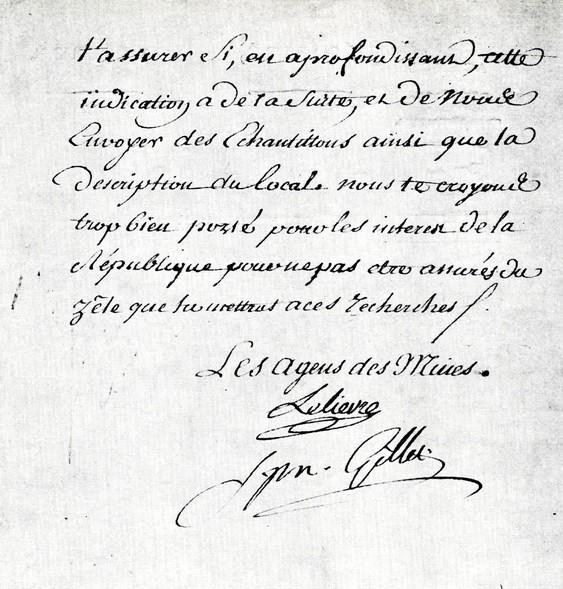

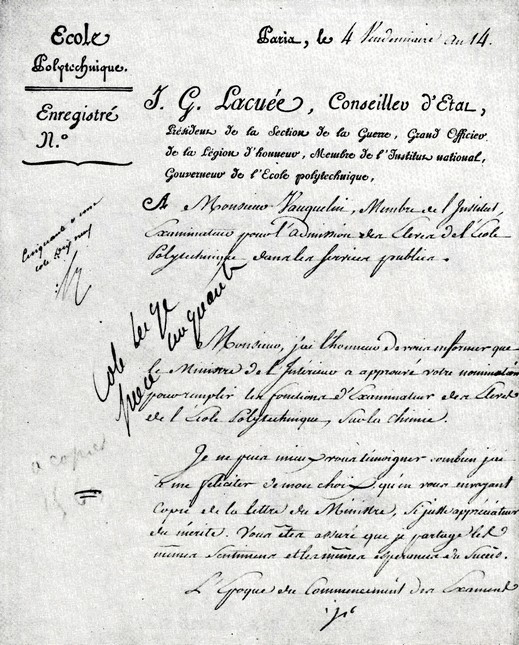

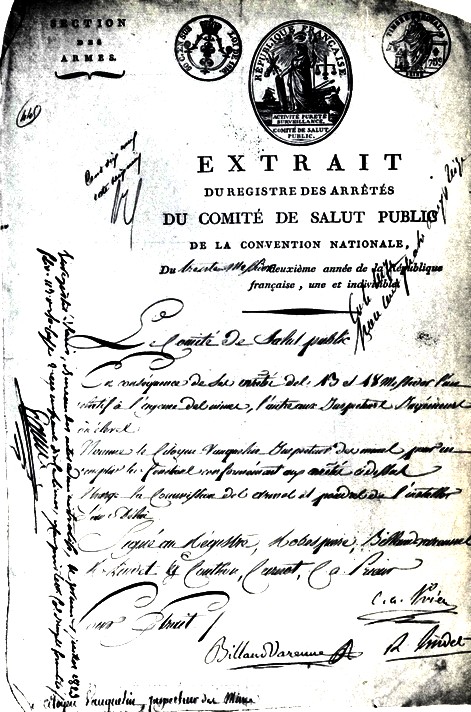

Nomination de Vauquelin comme examinateur |

Nomination de Vauquelin comme Inspecteur des Mines par le comité de salut public Illustration du Moniteur de Pharmaciens, n°569 bis, mai 1963

|

En chimie animale, les travaux de Vauquelin ont porté sur le sang, l’urine, la bile les larmes, la salive, le lait, la sueur, le sperme, prélevés chez l’homme sain et l’homme malade. Le plus marquant est sans doute la découverte, avec Fourcroy, de l’urée. On pourrait croire que Vauquelin s’était donné la tâche de déterminer la composition de toutes les matières animales : cheveux, laine, suint, excréments de poule, d’autruche et de divers oiseaux, les œufs de poisson, le foie de raie, etc. un place particulière doit être faite à ses recherches sur l’urine des carnivores, des herbivores, des reptiles et des oiseaux. Il a reconnu la présence d’acide benzoïque dans l’urine des herbivores et il a donné un moyen commode d’extraction de cette substance utilisée en thérapeutique, qui auparavant, était retirée du benjoin et dont le prix était très élevé.

|

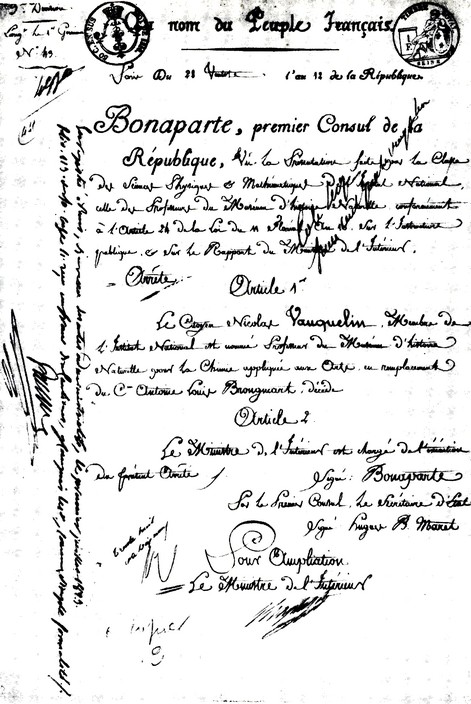

Nomination de Vauquelin comme Professeur au |

Par ses travaux sur la respiration des insectes, des vers, des limaces et des escargots, Vauquelin est aussi l’un des fondateurs de la chimie physiologique. Il a montré l’unité des phénomènes respiratoires chez tous les animaux, l’assimilation de l’oxygène et son utilisation pour former le gaz carbonique. Savant modeste et sans passion dans ses écrits, aimant la simplicité dans sa vie, comme dans ses travaux et dans l’exposé de ses recherches, Nicolas Vauquelin a cependant marqué de son empreinte tous les domaines de la chimie de son époque. Analyste exceptionnel, n’ayant confiance que dans les faits, il répugnait aux théories nouvelles, s’en tenant à celles de Lavoisier et de Fourcroy, aussi son œuvre a surtout un caractère expérimental. Mais les faits qu’il a solidement établis ont servi de bases pour de nombreux développements ultérieurs. |

|

|

|

|

« Cet homme si supérieur et si recommandable par son mérite et ses talents était simple et modeste ; sa vie était celle d’un patriarche. La lecture et le travail occupaient tous ses instants ; cependant l’amour de la science n’avait pas absorbé toutes les facultés de son esprit, et la littérature ancienne et moderne lui offrait des charmes. Horace et Virgile étaient ses auteurs favoris ; il les possédaient complètement et souvent en faisait les citations les plus heureuses ; il avait également pour la bonne musique un goût prononcé que son ami et compatriote Boieldieu n’avait pas peu contribué à lui donner. » CHEVALIER |

|

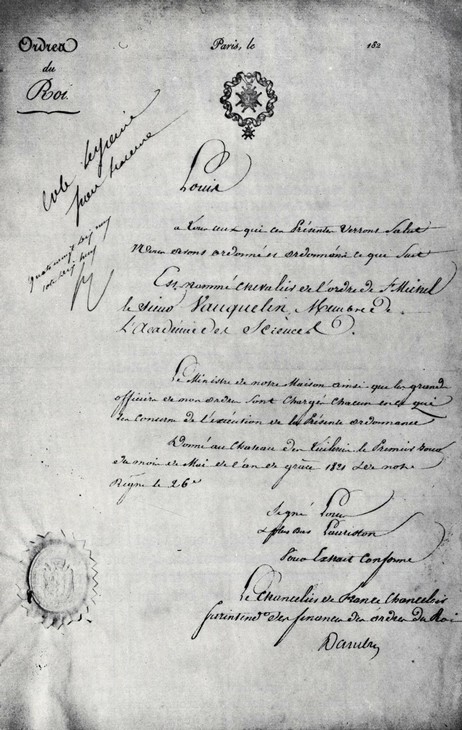

Nomination de Vauquelin comme Chevalier de l’Ordre de Saint-Michel Illustration du Moniteur de Pharmaciens, n°569 bis, mai 1963 |

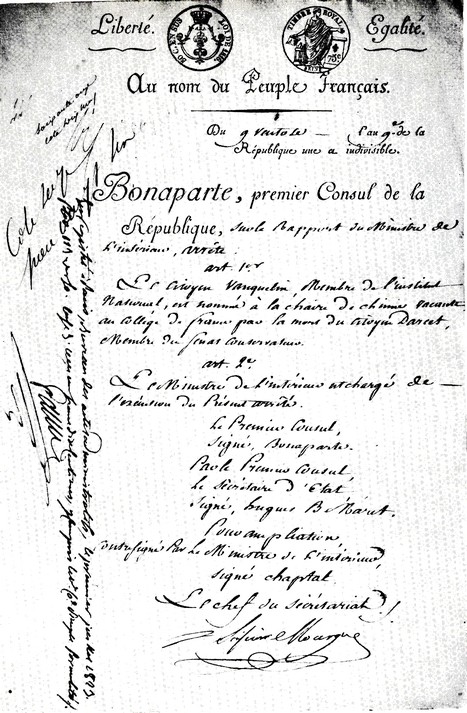

Nomination de Vauquelin au Collège de France Illustration du Moniteur de Pharmaciens, n°569 bis, mai 1963 |