Jean BEGUIN et LES APPAREILS DE LABORATOIRE

AU DÉBUT DU XVIIe SIÈCLE.

Jean Beguin, qualifié d’« aumosnier du Roy », est considéré comme le premier, ou l’un des premiers, à avoir écrit un livre de chimie et non d’alchimie. En effet, si Libavius peut parfois lui disputer cette qualité, il faut reconnaître que cet auteur faisait figurer alchemia dans le titre la plupart de ses ouvrages, ce qui le disqualifie. Quant à Oswald Croll, sa Basilica Chymica se situait résolument du côté de l’alchimie.

On dispose de très peu d’information sur la personnalité et la biographie de Jean Beguin.

Dans une note de son ouvrage sur Les anciens minéralogistes du royaume de France, publié chez Ruault, en 1779, Nicolas Gobet ne fournissait guère plus de détails :

« Jean Beguin, Lorrain Aumônier du Roi Henri IV mourut avant 1620, il est le premier des Chimistes de l’Europe, qui ait écrit des Élémens de Chymie complets & méthodiques en Latin en l’an 1608 qu’il traduisit en François. »

On connaît, en outre, une lettre que Beguin écrivit à son élève Jeremias Bath, en 1613. C’est vraiment peu.

Son titre d’aumônier ne doit pas être confondu avec celui de confesseur, ni avec celui de chapelain ; l’aumônier s’occupait de la distribution et de la gestion des aumônes du souverain, ce qui nécessitait, compte tenu de l’importance de ce poste budgétaire, une véritable administration. Jean Beguin ne figure, par ailleurs, pas sur la liste des grands aumôniers de France, il devait donc remplir la charge d’un simple aumônier ordinaire. Manifestement, le plus clair de son énergie était toutefois tourné vers des études chimiques et son titre d’aumônier du roi marquait, avant tout, une certaine protection royale, tout en constituant une source de revenus réguliers.

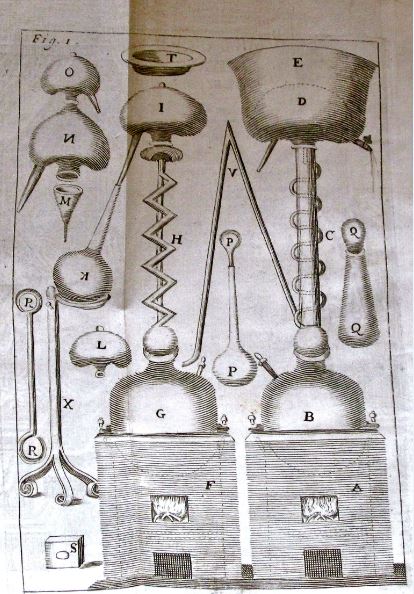

Le Tyrocinum Chymicum de Beguin fut d’abord publié anonymement en latin, en 1610, sous la forme d’un petit livret de soixante-dix pages. l fut ensuite étoffé et signé par l’auteur dès 1612. Ce fut en 1615 qu’il fut traduit en français, par Jean Lucas de Roy, médecin boleducois. Cet original adjectif indique seulement la qualité d’habitant de Bois-le-duc de ce traducteur. Les Elemens de Chymie connurent alors plusieurs éditions. La première, celle de 1615, était dépourvue d’illustration, celle de 1620, chez Mathieu Le Maistre, à Paris, n’en contenait que trois. C’est dans l’édition parisienne de 1624, chez le même éditeur, qu’apparurent de nombreuses gravures sur bois représentant les différents instruments de laboratoire. Ces bois furent ensuite réemployés pour l’édition rouennaise de Martin de La Motte, datée de 1637, que nous avons utilisée pour la préparation de cet article. (Figure 1)

Figure 1 : page de titre des Élemens de Chymie.

La vignette rectangulaire qui orne la page de titre représente ainsi un grand four de maçonnerie, équipé de nombreux appareils à distiller, dont on distingue nettement les chapiteaux, d’où émergent des becs effilés destinés à conduire le distillat dans le vase récipient, ainsi nommé parce qu’il reçoit le liquide (du latin recipiens). Au centre du même four, sont placées des cuves de bain-marie, où sont immergés des matras à long col. (voir aussi le détail, Figure 3).

Le détail des différents étages d’un fourneau, plus petit, « servant à toutes les opérations de chymie » est également présenté, accompagné d’une légende précise (Figure 2).

La vignette de la page de titre est ensuite reproduite avec, cette fois, une abondante légende explicative. (Figure 3)

Figure 2 : Four servant à toutes les opérations de chymie Figure 3 : Grand fourneau

On trouve, plus loin, un fort beau four à lampe, où l’on distingue très nettement, sur la partie gauche, le foyer disposé sur un trépied et le chapiteau qui coiffe l’ensemble. Quant à la partie droite, elle montre l’ « escumoire » et la petite « escuelle de terre », pour placer le vaisseau de verre. (Figure 4)

Figure 4 : Four à lampe

Une page complète regroupe un ensemble de plusieurs petits ustensiles : cucurbite, matras, alambic à bec, aludel, creusets, alambic à triple bec, alambic aveugle, campane ou chapiteau et lingotière. L’appareil nommé ici « cucurbite et alembic s’entrebaisant », que l’on désigne habituellement sous le nom de jumeaux, est un ingénieux système, mis au point par les alchimistes médiévaux, en combinant deux alambics, afin de permettre un chauffage de longue durée en circuit fermé, comme d’ailleurs le pélican« a deux ances », tout aussi ancien. Quant au montage appelé « retorte bouche contre bouche » il s’agit de deux cornues dont le bec de l’une pénètre dans le bec de l’autre, ce qui constitue une variété de vases de rencontre.

Figure 5 : grande planche représentant différents ustensiles de chimie

Vient ensuite un four à tirer les eaux acides, qui n’est autre qu’un alambic représenté en fonctionnement (Figure 6).

Figure 6 : four à tirer les eaux acides

Il est intéressant d’observer le détail d’un « refrigératoire », celui-ci est constitué d’un alambic représenté à côté d’un tonneau de bois rempli d’eau, que traverse le bec de l’alambic, afin de favoriser la condensation du distillat (Figure 7). Pour la clarté de l’image, le bec n’est pas figuré de façon continue.

D’autres types d’appareil à sublimer sont représentés à propos de la préparation des fleurs de soufre (figure 9), puis des fleurs d’antimoine (Figure 10).

Pour les préparations à base de mercure, on trouve un appareil à sublimer le mercure dulcifié dont la représentation est la même que celle présentée précédemment pour le four à lampe. (Figure 11) Vient ensuite un alambic pour « tirer » le mercure de vie, ou poudre émétique (Figure 12).

Figure 10 : Appareil à sublimer. Fleurs d’antimoine

L’ensemble de ces gravures fournit une excellente représentation du matériel, souvent hérité de l’alchimie, qui équipait un laboratoire de pointe, au début du XVIIe siècle. Cet équipement ne subira que peu de modifications au cours du siècle, en dehors de changements de taille ou de complexité des systèmes de réfrigération, comme le montre l’illustration pleine page de la Pharmacopée Royale Galénique et Chymique de Moyse Charas (Figure 13).

Figure 11 : Sublimation du mercure dulcifié

La préparation des fleurs de benjoin constitue alors une occasion de donner une représentation d’un appareil à sublimer, avec un cône de papier surmontant le vaisseau chauffé, pour recueillir la condensation des vapeurs (Figure 8).

Après tout, Les appareils à distiller font encore, de nos jours, partie de l’équipement d’un laboratoire de chimie, même si la matière et la forme en ont beaucoup évolué.

Naissance d’une chimie scientifique au XVIIe siècle (O. Lafont)

Le XVIIe siècle est pour la chimie une époque charnière : la philosophie hermétique et la chimie scientifique se séparent, lentement et confusément d’abord, puis de plus en plus nettement.

Le milieu intellectuel a changé : au bouillonnement de la Renaissance a succédé le règne de la raison. Achèvement de la réforme tridentine, classicisme des arts et lettres, publication, en 1637, du Discours de la méthode de Descartes… Les chimistes s’inscrivent dans cette pensée nouvelle, et abandonnent progressivement toute référence non seulement à l’alchimie, mais même à l’iatrochimie. Le sens du concret l’emporte désormais sur les spéculations intellectuelles.

Vers la rupture avec l’alchimie.

Jean Béguin (XVIIe siècle), « Aumosnier du Roy », se revendique clairement chimiste, choisissant pour titres de ses ouvrages Tyrocinium chymicum (1610) ou Elemens de Chymie (1615). Iatrochimiste convaincu, il ajoute à la triade paracelsienne – Mercure, Soufre, Sel – la terre, ou « tête morte », et le phlegme, qui ne servent, dans son système, « que de vestement ou d’escorce » aux principes. La diffusion de ses ouvrages (six éditions en latin, autant en français et une en anglais, de 1610 à 1699) témoigne de la popularité dont jouit, à l’époque, la chimie spagyrique.

Dans cette même sphère pré-scientifique, citons l’Anglais Oswald Croll (v? 1608-1660), dont la Royalle Chymie parait en 1627 en France, et l’Ecossais établi à Paris William Davisson (1593-1673), ardent partisan de l’antimoine, premier démonstrateur de chimie au Jardin royal des plantes médicinales, et sa Philosophia pyrotechnica en 1635.

Michael Maier (v. 1568-1622), médecin de l’empereur Rodolphe II, choisit résolument une autre sphère : dans l’Atalanta fugiens (1617), son oeuvre la plus importante, le merveilleux le dispute au symbolisme alchimique, tandis que son Viatorium (1618) insiste sur les correspondances entre métaux et planètes.

Même si quelques esprits garderont encore un pied dans chaque monde, la rupture entre chimie et alchimie semble accomplie.

Van Helmont, découvreur des gaz.

L’expression « esprit sylvestre » est utilisée par Van Helmont pour désigner le gaz produit au cours de la fermentation (dioxyde de carbone) ou celui qui se forme par action du vinaigre sur des yeux d’écrevisse (carbonate de calcium). Mais il qualifie également de « sylvestres » toutes sortes de gaz « sauvages » ou « incoercibles ». Il sait pourtant faire la différence entre l’air et les autres gaz, et distinguer différents gaz entre eux. D’un point de vue plus théorique, Van Helmont parait n’admettre que deux éléments, l’air et l’eau. Ses travaux ne seront publiés qu’en 1648, après sa mort, grâce à son fils.

Portrait de Jean-Baptiste van Helmont et de son fils François-Mercurius van Helmont qui a publié ses oeuvres.

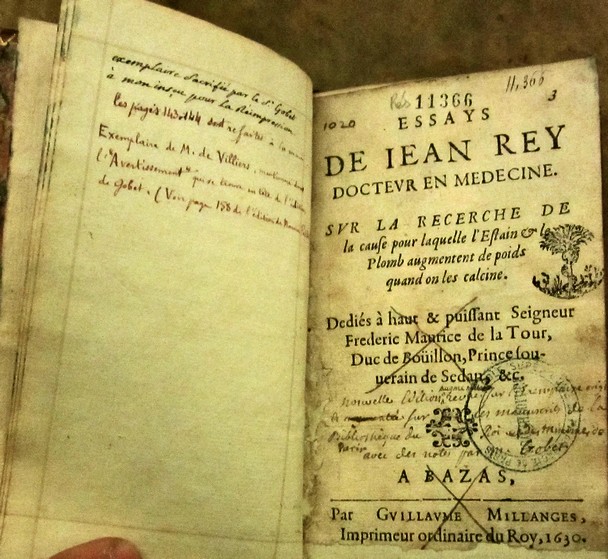

Jean Rey, un précurseur de Lavoisier.

Loin des prestigieux cénacles scientifiques des grandes capitales européennes, Jean Rey (v. 1582-v. 1645), un modeste médecin périgourdin donne une interprétation raisonnée de la prise de poids des métaux au cours de leur calcination. il publie en 1630, à Bazas, en Gironde, un ouvrage intitulé, Essays de Jean Rey, docteur en médecine, sur la recherche de la cause pour laquelle l’Estain & le Plomb augmentent de poids quand on les calcine.

Diplômé de l’université de Montpellier, passionné de chimie, élevé dans le milieu des maîtres de forges, Jean Rey est particulièrement bien placé pour étudier le problème. Sa conclusion est révolutionnaire : « Je responds et soutiens glorieusement que ce surcroît de poids vient de l’air, qui dans le vase a esté espessi, appesanti, et rendu aucunement adhésif par la véhémente et longuement continue chaleur du fourneau ; lequel air se mesle avec la chaux et s’attache à ses plus menues parties. »

Même si Jean Rey donne de la fixation d’air par le métal une interprétation plus physique que chimique, il se montre un véritable précurseur de Lavoisier. Mais le monde scientifique d’alors n’est guère préoccupé par ces questions, et cette extraordinaire découverte ne provoque pas l’intérêt qu’elle mérite. Malgré sa correspondance avec le père Marin Mersenne (1588-1648), important diffuseur des progrès scientifiques, Rey reste isolé : d’abord convaincu, Mersenne, qui commet une erreur de manipulation, ne parvient pas à reproduire les expériences de Rey, et lui retire son soutien. Ainsi les travaux de Jean Rey sombreront-ils dans l’oubli, d’où ils ne seront tirés que par Pierre Bayen au XVIIIe siècle.

Robert Boyle, aristocrate et chimiste

Robert Boyle (1627-1691) naît en Irlande, à Lismore-Castle. Aristocrate – il est le fils du comte de Cork -, il réussit cependant à se tenir à l’écart des troubles politiques qui agitent la Grande-Bretagne au XVIIe siècle, et peut se consacrer à des travaux scientifiques. Il participe ainsi à la fondation du Collège philosophique, qui devient en 1662, après la Restauration de Charles II, la Royal Society de Londres. Se considérant comme un philosophe, Boyle renvoie dos à dos alchimistes et spagyristes dans son Discours Préliminaire : « Les chimistes se sont laissé jusqu’ici guider par des principes étroits et sans aucune portée élevée. la préparation des médicaments, l’extraction ou la transmutation des métaux, voilà leur terrain. Quant à moi, j’ai essayé de partir d’un tout autre point de vue : j’ai considéré la chimie, non pas comme le ferait un médecin ou un alchimiste, mais comme un philosophe doit le faire. »

Boyle récuse toute référence aux trois principes de Paracelse – la transmutation des métaux suscite en particulier son ironie. Il admet en revanche une sorte de matière première universelle, de type platonicien, ayant donné naissance à une multiplicité de corpuscules. Il admet également l’existence d’éléments, « consistant d’abord en de petits agrégats primaitres des minuscules particules de matière, en des corpuscules très nombreux et très semblables les uns aux autres », et souligne qu' »il ne paraît pas absurde de concevoir que de tels assemblages primaires soient d’un nombre de sortes plus élevé que trois ou cinq… ».

Visionnaire, il prévoit que : « Quel que soit le nombre des éléments, on démontrera peut-être un jour qu’ils consistent dans des corpuscules insaisissables, mais de forme et de grandeur déterminées, et que c’est de l’arrangement et de la combinaison de ces corpuscules que résulte une multitude de composés complexes. »

Au plan théorique, Boyle établit une distinction fondamentale entre les différentes actions du feu sur la matière. il oppose ainsi la combustion, qui réduit les substances en cendres, et la distillation, qui les résout en huiles, esprits, etc. Il distingue également les simples mélanges des produits obtenus par « composition »: « Vous composez du savon avec de la graisse et de l’alkali, et pourtant ce savon, chauffé dans une cornue fournit des produits nouveaux également composés, qui ne ressemblent ni à la graisse ni à lalkali employés. »

D’un point de vue technique, Boyle, poursuivant l’oeuvre de Van Helmont, met au point une méthode de recueil des gaz dans des cloches, méthode qu’utilise son disciple John Mayow (1640-1679) et que perfectionnera Stephen Hales (1677-1761) en inventant la cuve à eau, sans laquelle la chimie pneumatique n’aurait pu prendre son essor au XVIIIe siècle.

Boyle restera cependant plus estimé par les historiens des sciences pour ses découvertes en physique, que pour le regard nouveau qu’il apporte en chimie.

Le milieu des apothicaires parisiens :

Nicaise Le Febvre, Christophle Glaser et Nicolas Lémery.

Trois apothicaires parisiens vont marquer avec leurs livres de chimie les décennies 1660 et 1670. Pendant des années, leurs travaux vont connaitre un succès international.

Avant de rejoindre la cour du roi Charles II à Londres, l’apothicaire protestant Nicaise Le Febvre (v. 1610-1669) est démonstrateur de chimie au Jardin royal des plantes médicinales de 1652 à 1660. Dans son Traicté de la chymie (1660), il distingue trois sortes de chimies : la chymie philosophique, consacrée à l’étude de la nature, l’iatrochimie ou médecine chimique, et la chimie pharmaceutique, qui concerne la préparation des médicaments.

Renouvelant les trois principes des premiers spagyristes, l’auteur reconnait un esprit universel, « la première et l’unique semence de toutes choses », illustré par trois manifestations distinctes : le soufre, le mercure et le sel. On peut retrouver dans cet esprit universel la matière première de Platon ou le Mysterium magnum de Paracelse. Faisant référence aux différentes fractions recueillies au cours de la distillation d’un corps, Le Febvre distingue ensuite cinq principes : le phlegme ou eau, l’esprit ou mercure, l’huile ou soufre, le sel, et la terre. La distillation est en effet considérée comme une méthode capable de résoudre un corps en ses éléments, chaque étape permettant d’isoler un principe. En regroupant ainsi les trois éléments de Paracelse et deux des éléments d’Aristote, Le Febvre leur confère une sorte de légitimité expérimentale, sans rompre avec les théories antérieures.

Outre ces considérations théoriques, son ouvrage comporte une partie pratique présentant avec rigueur des méthodes préparatives à la fois claires et reproductibles.

Christophe Glaser

Successeur de Nicaise Le Febvre au Jardin du Roy, l’apothicaire suisse Christophe Glaser ou Glazer (v. 1628-1678 fait paraître en 1663 la première édition de son Traité de la Chymie enseignant par une briève et facile méthode toutes ses plus nécessaires préparations. La rigueur y est d’emblée annoncée : « Je fais profession de ne rien dire que ce que je sçay et de n’écrire rien que ce que j’ay fait. »

| Les ambiguïtés de la biographie de Glaser

Glaser a-t-il fourni à la marquise de Brinvilliers les fameuses « poudres de successions » grâce auxquelles elle avait empoisonné son père et ses frères, puis tenté d’éliminer un mari gênant ?? Ou faut-il voir là une attaque contre le surintendant Fouquet, arr^$eté sur ordre de Louis XIV en 1661, et dont il avait été le protégé ? Malgré sa mise en cause dan sle procès de la Brinvilliers en 1676, la culpabilité de Glaser n’a pu être prouvée… Parallèlement, l’apothicaire Moyse Charas (1619-1698), qui succède à Glaser au Jardin royal des plantes médicinales, lui conteste la paternité du traité publié sous son nom, affirmant en être l’auteur, et prétendant que ce Suiise germanophone était incapable d’écrire correctement en français… |

Textes : O. Lafont, 2018