Exposition temporaire :

La forme et la valeur des poids

de l’Antiquité à la Révolution française*.

(dessins originaux de E.-H. GUITARD, 1936)

On connaît la devise des maîtres apothicaires de Paris : Lances et pondera servant. Elle fait certainement allusion non pas à l’exactitude des pesées, qui était de règles dans leurs boutiques,  mais bien à la tâche honorifique qu’on leur avait confié au temps où il n’existait pas de fonctionnaires chargés de ce soin : c’est leur corporation qui à Paris et dans d’autres villes avait la garde des poids-étalons et qui vérifiait les poids commerciaux de tout genre.

mais bien à la tâche honorifique qu’on leur avait confié au temps où il n’existait pas de fonctionnaires chargés de ce soin : c’est leur corporation qui à Paris et dans d’autres villes avait la garde des poids-étalons et qui vérifiait les poids commerciaux de tout genre.

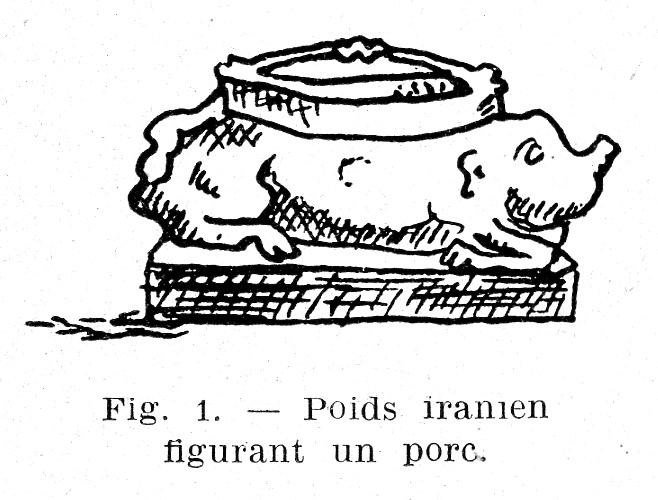

C’est donc tout naturellement que l’histoire de la Pharmacie s’intéresse aux poids et mesures ! Des civilisations iraniennes, il nous reste de magnifiques  poids de bronze en forme de lions couchés, et d’autres en bronze ou en pierre beaucoup moins élégants, car ils affectent la forme du porc ou celle de l’oie. Quant au poids égyptiens et syriaques, ils ne nous donnent pas la même sensation de pittoresque : ce sont surtout des disques ou des rectangles en basalte, en bronze ou en plomb dont les faces principales, plates ou bombées, sont parfois pourvues d’une anse ou d’une oreille.

poids de bronze en forme de lions couchés, et d’autres en bronze ou en pierre beaucoup moins élégants, car ils affectent la forme du porc ou celle de l’oie. Quant au poids égyptiens et syriaques, ils ne nous donnent pas la même sensation de pittoresque : ce sont surtout des disques ou des rectangles en basalte, en bronze ou en plomb dont les faces principales, plates ou bombées, sont parfois pourvues d’une anse ou d’une oreille.

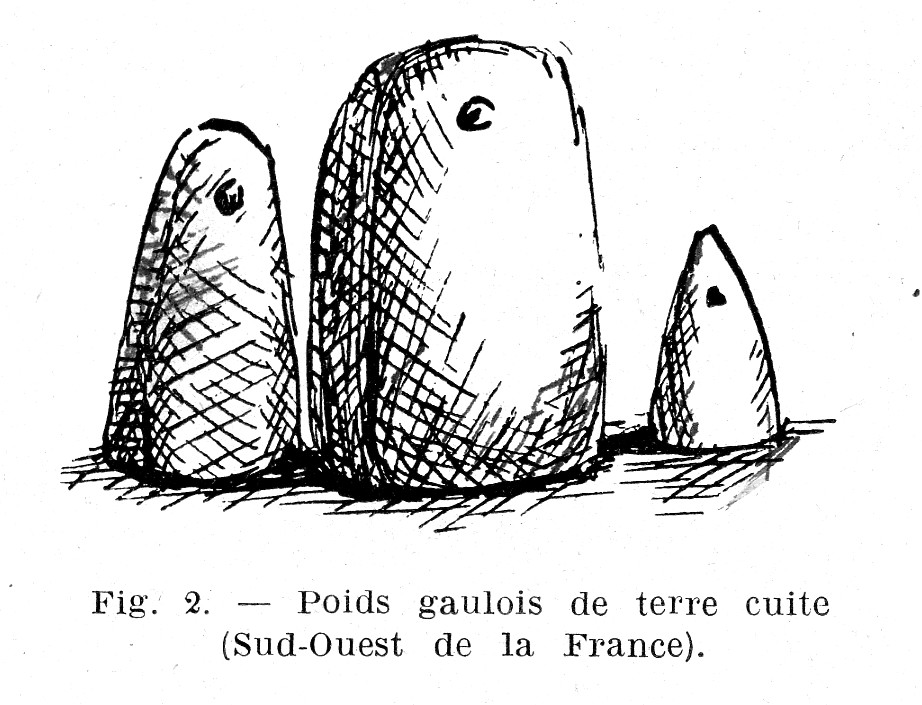

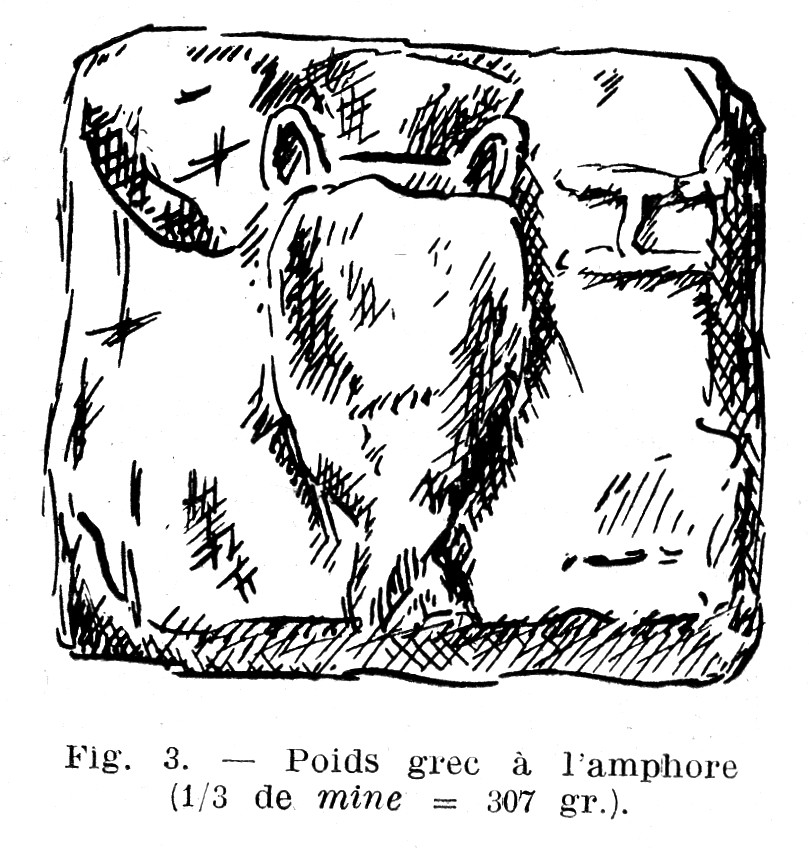

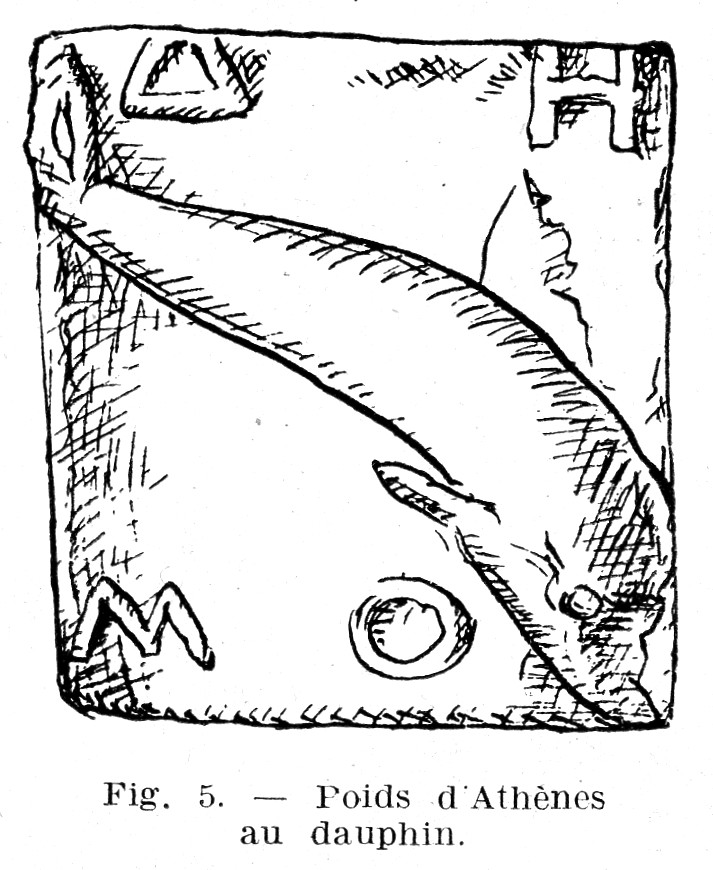

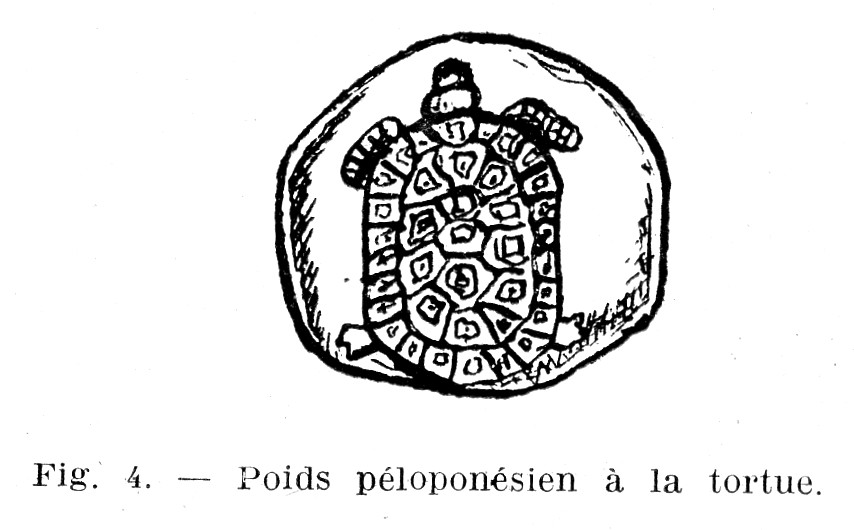

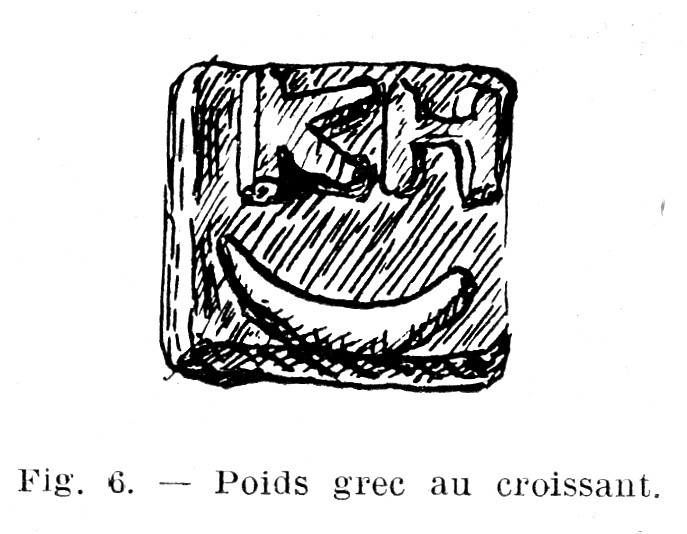

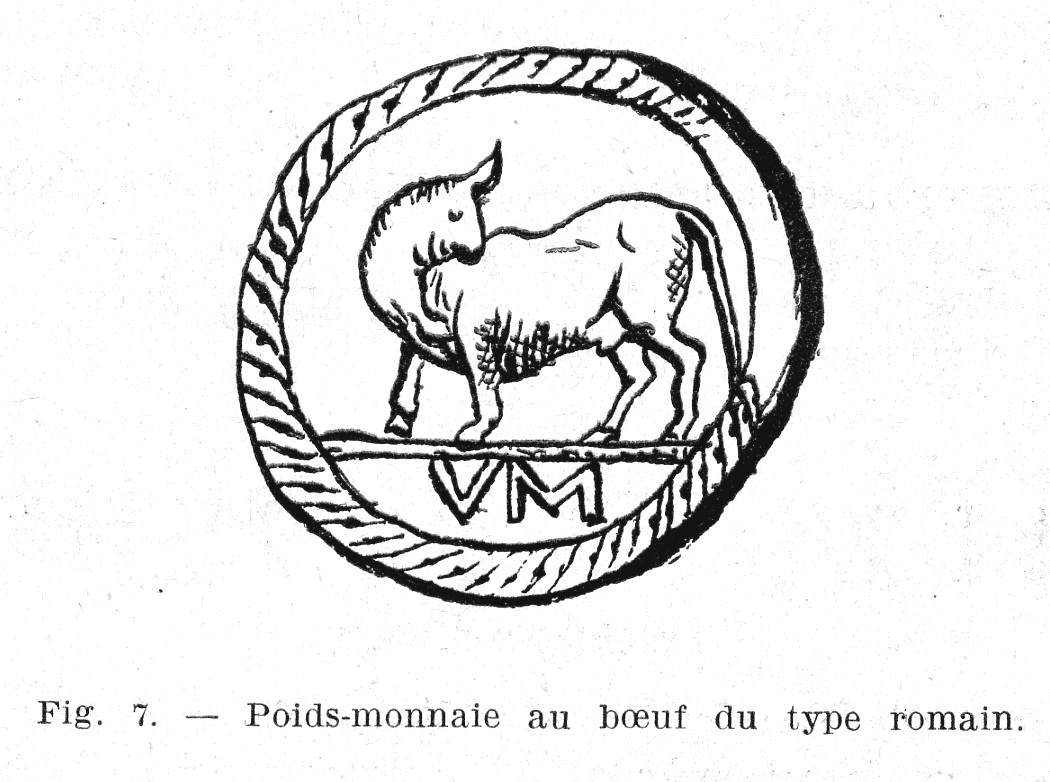

En Gaule, à toutes les époques, on s’est servi pour les pesées, de simples pierres taillées, que dans les régions riches en argile on remplaçait par des troncs de cône ou des troncs de pyramide en terre cuite, presque toujours percées d’un trou en vue de leur suspension à un fléau de balance. Dans la Grèce primitive et la Grande Grèce apparaissent d’autres formes plus artistiques : des osselets, un homme portant un fardeau, une belle poitrine de femme pourvue de sein exubérants, ou des corps d’animaux. Pour Athènes, on connaît cinq types plus courants que les autres : l’osselet, l’amphore, la tortue, le dauphin et le croissant, qui correspondent chacun à une unité pondérale différente : mine lourde, mine solonienne, drachme, etc. Mais à l’époque classique, les poids ne sont plus traités en ronde-bosse , leur forme générale n’est pas celle d’animaux en miniature : ce sont, comme chez les Egyptiens, des plaques de métal, généralement quadrangulaires, dont les faces plates portent, estampée en bas-relief par le procédé de la frappe, l’image des sujets en question, avec parfois des inscriptions variées. Pourquoi les animaux ornent-ils, de préférence à d’autres objets, les pièces les plus anciennes ? Les auteurs Romains se sont chargés de nous donner l’explication en nous éclairant sur les origines de leur monnaie, qui se confondent, comme chez beaucoup de peuples agriculteurs, avec celle de la métrologie. Il est facile de deviner en effet que les premières transactions furent de simples échanges en nature : on payait du blé en donnant un mouton, un coin de terre en remettant deux ou trois bœufs. Un beau jour, on trouva commode de remplacer le bœuf vivant par une certaine

En Gaule, à toutes les époques, on s’est servi pour les pesées, de simples pierres taillées, que dans les régions riches en argile on remplaçait par des troncs de cône ou des troncs de pyramide en terre cuite, presque toujours percées d’un trou en vue de leur suspension à un fléau de balance. Dans la Grèce primitive et la Grande Grèce apparaissent d’autres formes plus artistiques : des osselets, un homme portant un fardeau, une belle poitrine de femme pourvue de sein exubérants, ou des corps d’animaux. Pour Athènes, on connaît cinq types plus courants que les autres : l’osselet, l’amphore, la tortue, le dauphin et le croissant, qui correspondent chacun à une unité pondérale différente : mine lourde, mine solonienne, drachme, etc. Mais à l’époque classique, les poids ne sont plus traités en ronde-bosse , leur forme générale n’est pas celle d’animaux en miniature : ce sont, comme chez les Egyptiens, des plaques de métal, généralement quadrangulaires, dont les faces plates portent, estampée en bas-relief par le procédé de la frappe, l’image des sujets en question, avec parfois des inscriptions variées. Pourquoi les animaux ornent-ils, de préférence à d’autres objets, les pièces les plus anciennes ? Les auteurs Romains se sont chargés de nous donner l’explication en nous éclairant sur les origines de leur monnaie, qui se confondent, comme chez beaucoup de peuples agriculteurs, avec celle de la métrologie. Il est facile de deviner en effet que les premières transactions furent de simples échanges en nature : on payait du blé en donnant un mouton, un coin de terre en remettant deux ou trois bœufs. Un beau jour, on trouva commode de remplacer le bœuf vivant par une certaine  quantité de cuivre de valeur équivalente, et des lingots de ce métal furent mis en circulation, lingots qu’il fallait chaque fois peser sur la balance (libra). Puis, pour éviter ces pesées continuelles on eut l’idée d’étalonner quelques lingots en gravant sur l’une de leurs faces, la tête de bétail (pecunia) de valeur équivalente. Ainsi naquirent les premiers as qui valaient un bœuf et pesaient une livre. Tous les auteurs latins sont d’accord pour attribuer au premier as libral, c’est-à-dire à la première livre, le poids de 12 onces, c’est-à-dire … d’une livre. Hélas, on dévalua ! Aucun spécimen de ce poids-monnaie, bien éphémère sans doute, n’est parvenu jusqu’à nous. De rognage en rognage, on en viendra à frapper des livres-monnaies de 4 onces, soit le tiers de leur valeur nominale. On a calculé que la livre-poids (la vraie livre : litra en grec, libra en latin) correspondait en Grèce à 360 de nos grammes modernes, à Rome à 327.5. Représentant le douzième de la livre, l’once valait de 27 à 30 grammes. Quant au scrupule, ou gramme, c’était la 24ème partie de l’once : il est supérieur d’une vingtaine de centigrammes au gramme de notre système métrique qui porte son nom : gramma.

quantité de cuivre de valeur équivalente, et des lingots de ce métal furent mis en circulation, lingots qu’il fallait chaque fois peser sur la balance (libra). Puis, pour éviter ces pesées continuelles on eut l’idée d’étalonner quelques lingots en gravant sur l’une de leurs faces, la tête de bétail (pecunia) de valeur équivalente. Ainsi naquirent les premiers as qui valaient un bœuf et pesaient une livre. Tous les auteurs latins sont d’accord pour attribuer au premier as libral, c’est-à-dire à la première livre, le poids de 12 onces, c’est-à-dire … d’une livre. Hélas, on dévalua ! Aucun spécimen de ce poids-monnaie, bien éphémère sans doute, n’est parvenu jusqu’à nous. De rognage en rognage, on en viendra à frapper des livres-monnaies de 4 onces, soit le tiers de leur valeur nominale. On a calculé que la livre-poids (la vraie livre : litra en grec, libra en latin) correspondait en Grèce à 360 de nos grammes modernes, à Rome à 327.5. Représentant le douzième de la livre, l’once valait de 27 à 30 grammes. Quant au scrupule, ou gramme, c’était la 24ème partie de l’once : il est supérieur d’une vingtaine de centigrammes au gramme de notre système métrique qui porte son nom : gramma.

D’autres unités de mesure, purement grecques, furent adoptées par l’Empire Romain : Pline nous  dit que des médecins de son époque formulaient exclusivement en poids grecs, dont voici la gamme : le talent pesait environ 3 kg, la mine était de 60ème du talent et valait donc 50 grammes ; la drachme, équivalent à un denier d’argent de 3 à 4 grammes, représentait un centième de mine. Les poids inférieurs étaient presque exclusivement médicinaux, comme l’obole (6e de drachme = 0.60 g) et le Kération (0.20 g).

dit que des médecins de son époque formulaient exclusivement en poids grecs, dont voici la gamme : le talent pesait environ 3 kg, la mine était de 60ème du talent et valait donc 50 grammes ; la drachme, équivalent à un denier d’argent de 3 à 4 grammes, représentait un centième de mine. Les poids inférieurs étaient presque exclusivement médicinaux, comme l’obole (6e de drachme = 0.60 g) et le Kération (0.20 g).

On a trouvé à Pompéi une petite caisse contenant divers instruments de chirurgie, en même temps que 8 poids de petit modèle : ainsi accompagnés, ces poids étaient évidemment à usage médical. Ils étaient plats et assez larges alors que les autres sont trapus et étroits ; en outre ils portent comme inscriptions des lettres au lieu de chiffres.

On a trouvé à Pompéi une petite caisse contenant divers instruments de chirurgie, en même temps que 8 poids de petit modèle : ainsi accompagnés, ces poids étaient évidemment à usage médical. Ils étaient plats et assez larges alors que les autres sont trapus et étroits ; en outre ils portent comme inscriptions des lettres au lieu de chiffres.

L’évolution des poids du Moyen-âge à la révolution.

L’évolution des poids du Moyen-âge à la révolution.

Recueillant l’héritage scientifique des Grecs par l’intermédiaire des Byzantins, les Arabes se servirent de l’once et de la drachme, dont ils prononcèrent le nom darakhmy, puis derham (un peu plus de 3 grammes) ; ils connaissaient également le grain (habba) (0.07 g).  Mais par la suite de la rareté des poids-étalons, par suite également de l’altération des monnaies (souvent utilisées pour les pesées), la valeur réelles des unités courantes varie sans cesse au Moyen-âge tandis que le vocabulaire est immuable. Au début du XVIIe siècle, « la livre de Constantinople pèse 26 onces, celle de Paris 16, celle de Lyon 15, celle des Espagnols 14, celle de Gennes et de leurs circonvoisins 12, et celle des orphèvres, qu’on appelle march, 8 tant seulement ». Et Jean de Renou, qui est l’auteur de cette constatation, devrait encore signaler que la valeur absolue de l’once n’est pas la même ici et là.

Mais par la suite de la rareté des poids-étalons, par suite également de l’altération des monnaies (souvent utilisées pour les pesées), la valeur réelles des unités courantes varie sans cesse au Moyen-âge tandis que le vocabulaire est immuable. Au début du XVIIe siècle, « la livre de Constantinople pèse 26 onces, celle de Paris 16, celle de Lyon 15, celle des Espagnols 14, celle de Gennes et de leurs circonvoisins 12, et celle des orphèvres, qu’on appelle march, 8 tant seulement ». Et Jean de Renou, qui est l’auteur de cette constatation, devrait encore signaler que la valeur absolue de l’once n’est pas la même ici et là.

La livre de Paris, qui du XVe au XVIIIe siècle valut 16 onces, s’appelait aussi livre royale ou livre « poids de marc » parce qu’elle équivalait au double du marc ou marc de Troyes (8 onces), unité pondérale que les marchands italiens apportèrent aux grandes foires de Champagne et que les rois de France avaient ensuite adoptée comme unité monétaire.

La livre de Paris, qui du XVe au XVIIIe siècle valut 16 onces, s’appelait aussi livre royale ou livre « poids de marc » parce qu’elle équivalait au double du marc ou marc de Troyes (8 onces), unité pondérale que les marchands italiens apportèrent aux grandes foires de Champagne et que les rois de France avaient ensuite adoptée comme unité monétaire.

Mais les poids médicinaux, qui nous intéressent plus particulièrement, étaient assez différents des poids commerciaux ; ils avaient moins évolué parce que leur utilisation se trouvait liée à l’interprétation de formules écrites depuis des siècles et presque invariables. Cela ne veut pas dire qu’ils étaient l’image fidèle de leurs modèles antiques et qu’ils constituaient une langue commune à l’univers médical.

Au XVIe et XVIIe siècle à Paris, il existait cinq livres médicinales diverses, les deux plus usitées  valant l’une 10 onces « poids de marc », l’autre 12 onces semblables. Et encore chacune d’elles pouvait-elle avoir deux modes de division différents. « Le médecin, écrit avec quelque exagération un spécialiste de la métrique médiévale, M. Guilhermoz, délivrait ses ordonnances sans s’inquiéter de savoir quel était le poids dont se servirait l’apothicaire, et l’apothicaire les exécutait avec la même sérénité. » Il ajoute, et cela n’est encore qu’à demi vrai, que la composition des remèdes étant affaire « de proportion, non de quantité », les erreurs d’interprétation étaient sans importance pour le malade. Oui, si tous les systèmes avaient été comparables et si les ordonnances n’avaient souvent combiné les notations de capacité avec celles de pesanteur.

valant l’une 10 onces « poids de marc », l’autre 12 onces semblables. Et encore chacune d’elles pouvait-elle avoir deux modes de division différents. « Le médecin, écrit avec quelque exagération un spécialiste de la métrique médiévale, M. Guilhermoz, délivrait ses ordonnances sans s’inquiéter de savoir quel était le poids dont se servirait l’apothicaire, et l’apothicaire les exécutait avec la même sérénité. » Il ajoute, et cela n’est encore qu’à demi vrai, que la composition des remèdes étant affaire « de proportion, non de quantité », les erreurs d’interprétation étaient sans importance pour le malade. Oui, si tous les systèmes avaient été comparables et si les ordonnances n’avaient souvent combiné les notations de capacité avec celles de pesanteur.

En réalité, on se préoccupa souvent et sans succès, jusqu’à l’adoption du système métrique, de remédier à cet impressionnant désordre. En 1557, Henri II fit consulter sur ce point les apothicaires parisiens. Vers le même temps, le médecin Fernel, puis les apothicaires Charas et Lémery, proposèrent, ce qui était bien, des simplifications, et les appliquèrent eux-mêmes, ce qui était mal, puisqu’ils augmentaient ainsi le nombre des systèmes.

En réalité, on se préoccupa souvent et sans succès, jusqu’à l’adoption du système métrique, de remédier à cet impressionnant désordre. En 1557, Henri II fit consulter sur ce point les apothicaires parisiens. Vers le même temps, le médecin Fernel, puis les apothicaires Charas et Lémery, proposèrent, ce qui était bien, des simplifications, et les appliquèrent eux-mêmes, ce qui était mal, puisqu’ils augmentaient ainsi le nombre des systèmes.

L’unification réclamée depuis si longtemps par nos praticiens devait être réalisée grâce aux décrets du 8 mai 1790, du 18 germinal an III et la loi du 19 frimaire an VIII relatifs au système métrique, qui ne devint réellement exclusif qu’en 1840. Longue attente, on le voit. Il est vrai que dans la métrologie médicinale, l’anarchie n’avait jamais, et de très loin, été aussi grave que celle du commerce. C’est que beaucoup de traités médicaux et pharmaceutiques étaient accompagnés d’une clef des poids et mesures.

Ainsi le fameux Regimen sanitatis de l’Ecole de Salerne contenait 20 vers consacrés à cette explication : « Audi loetando quod dicam versificando » ; ce qui revient à dire : Grâce à mes rimes, tu trouveras ma leçon attrayante.

Comme toutes les pharmacopées précédentes, le premier Codex Parisien, en 1638, donne la concordance des poids ; malheureusement, tout son système est basé sur le grain, qui est défini : « le poids d’un grain d’orge d’épaisseur moyenne ». on aurait pu ajouter sans que cela fût plus clair : récolté sur une terre de qualité moyenne, dans une année de rendement moyen, et conservé pendant une durée moyenne !…

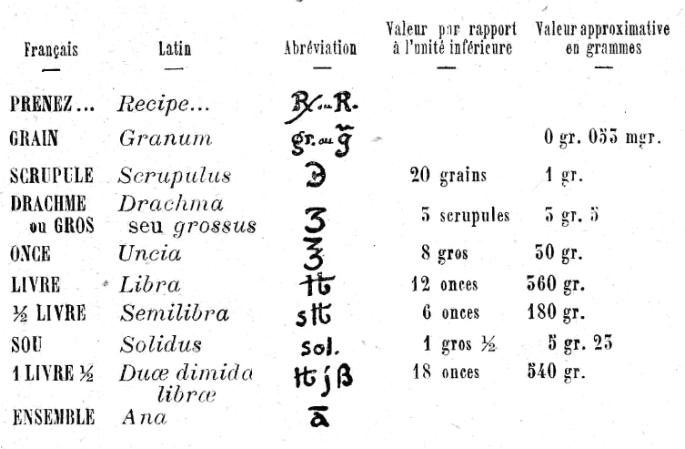

Voici un tableau des poids médicinaux utilisés aussi bien dans le célèbre Antidotaire de Nicolas (le bréviaire du pharmacien au Moyen-âge) que dans le Codex de 1638 et dans l’Encyclopédie du XVIIIe siècle. Y est joint une clef des abréviations, ce qui permettra au pharmacien de déchiffrer n’importe quelle ordonnance … attardée, dont un malade original lui demanderait l’exécution.

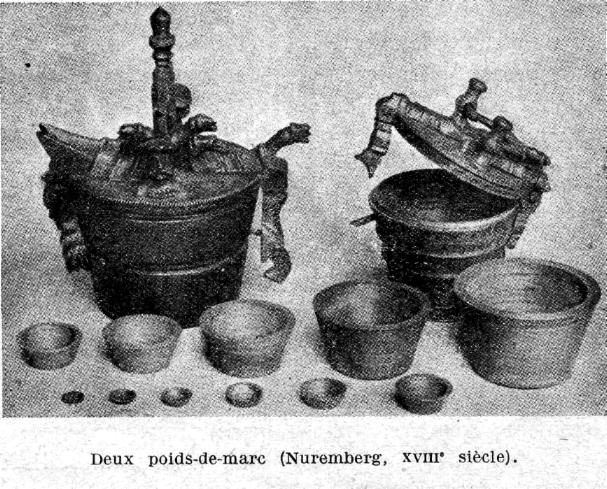

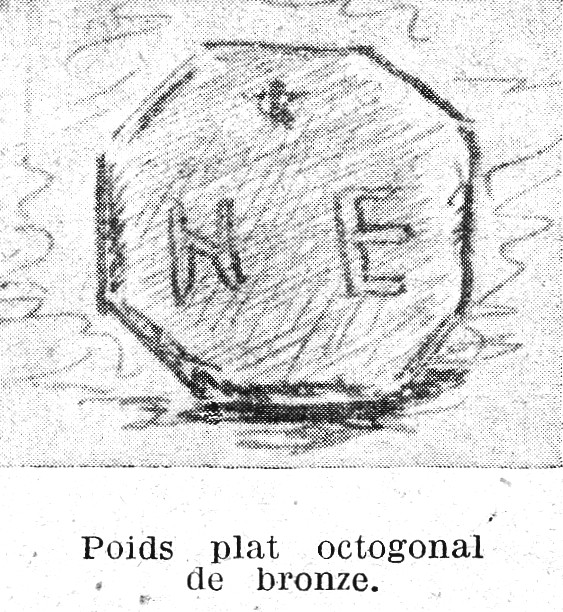

Parmi les causes de l’altération de la valeur des unités pondérales, il ne faut point tenir  pour négligeable la variété infinie et la fabrication fantaisiste des morceaux de pierre ou de métal destinés aux pesées. L’Encyclopédie nous apprend que des poids-cloches étaient fabriqués en bronze comme des cloches ordinaires par les fondeurs et qu’ils étaient ensuite remplis de plomb par les balanciers. Quant aux poids emboités, ils venaient presque tous de Nuremberg et on les appelait poids-de-marc parce que, boite comprise, ils pesaient exactement 1 marc, ou 8 onces.

pour négligeable la variété infinie et la fabrication fantaisiste des morceaux de pierre ou de métal destinés aux pesées. L’Encyclopédie nous apprend que des poids-cloches étaient fabriqués en bronze comme des cloches ordinaires par les fondeurs et qu’ils étaient ensuite remplis de plomb par les balanciers. Quant aux poids emboités, ils venaient presque tous de Nuremberg et on les appelait poids-de-marc parce que, boite comprise, ils pesaient exactement 1 marc, ou 8 onces.

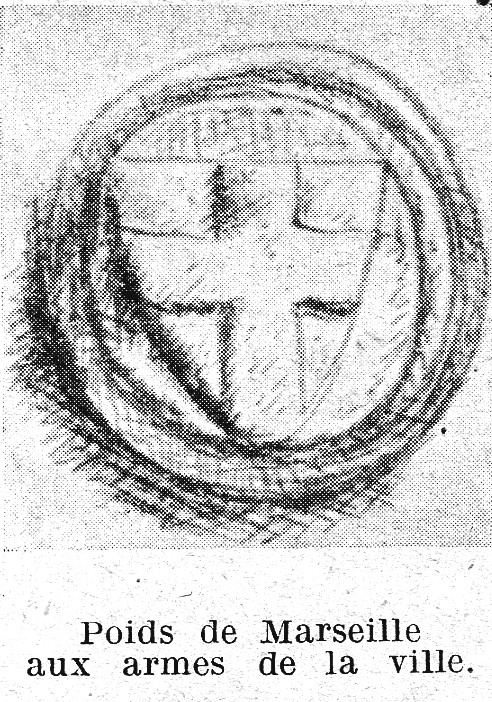

A toutes les époques de l’histoire, hélas, il y eu quantité de poids faux en circulation. Une ordonnance célèbre de Charles-Quint assimilait aux empoisonneurs ceux qui s’en servaient et les menaçait du fouet, du bannissement, de la peine de mort. En France, les statuts des chandeliers de suif révèlent une tromperie habituelle aux commis de leur propre corporation, qui ajoutaient du suif…sous les poids. Les rois de France ne cessaient de légiférer contre les marchands malhonnêtes, et l’on sait qu’ils avaient « de toute antiquité » (suivant l’expression de François II) confié aux maîtres épiciers-apothicaires de Paris et d’autres bonnes villes, la charge très honorable de vérifier les poids et balances chez tous les marchands. Ces maîtres pouvaient procéder à la « visite » des boutiques deux fois par an en percevant un petit droit, et plus souvent s’ils le voulaient, mais alors gratis. Ils devaient détruire les instruments défectueux ou non poinçonnés, et signaler les délinquants l’autorité prévôtale en vue des poursuites.

A toutes les époques de l’histoire, hélas, il y eu quantité de poids faux en circulation. Une ordonnance célèbre de Charles-Quint assimilait aux empoisonneurs ceux qui s’en servaient et les menaçait du fouet, du bannissement, de la peine de mort. En France, les statuts des chandeliers de suif révèlent une tromperie habituelle aux commis de leur propre corporation, qui ajoutaient du suif…sous les poids. Les rois de France ne cessaient de légiférer contre les marchands malhonnêtes, et l’on sait qu’ils avaient « de toute antiquité » (suivant l’expression de François II) confié aux maîtres épiciers-apothicaires de Paris et d’autres bonnes villes, la charge très honorable de vérifier les poids et balances chez tous les marchands. Ces maîtres pouvaient procéder à la « visite » des boutiques deux fois par an en percevant un petit droit, et plus souvent s’ils le voulaient, mais alors gratis. Ils devaient détruire les instruments défectueux ou non poinçonnés, et signaler les délinquants l’autorité prévôtale en vue des poursuites.

Naturellement, il y eut des récalcitrants nombreux et les maîtres apothicaires durent de ce fait soutenir force procès : avec les chandeliers en suif et les huiliers chandeliers, avec les jurés balanciers, les teinturiers « en laine, fil et soie de bon teint », avec les pâtissiers (qui eurent gain de cause, car leurs poids servaient à la fabrication, non à la vente), enfin, avec certain boulanger irascible, que le lieutenant général de police condamna en 1762 à « porter HONNEUR ET RESPECT » aux apothicaires chargés de l’inspection.

Naturellement, il y eut des récalcitrants nombreux et les maîtres apothicaires durent de ce fait soutenir force procès : avec les chandeliers en suif et les huiliers chandeliers, avec les jurés balanciers, les teinturiers « en laine, fil et soie de bon teint », avec les pâtissiers (qui eurent gain de cause, car leurs poids servaient à la fabrication, non à la vente), enfin, avec certain boulanger irascible, que le lieutenant général de police condamna en 1762 à « porter HONNEUR ET RESPECT » aux apothicaires chargés de l’inspection.

Pour l’exercice de cette fonction délicate, nos gardes avaient déjà reçu de Philippe le Bel en 1312 un poids dormant ou poids étalon ; un autre étalon fut déposé au Chatelet et un 3ème remis au lièvre-caillou, c’est-à-dire au juré-peseur chargé de faire fonctionner – et fructifier – les balances publiques ou « poids-le-roi », établies l’une à la Halle aux Blés, l’autre rue des Lombards.

Le Dictionnaire du Commerce de Savary nous révèle un curieux détail : c’est qu’il fut longtemps permis aux peseurs publics de Hollande…et d’ailleurs, de « mettre la main à la balance » en vue de faire « bon poids ». Et si d’aventure leur main gauche venait à s’alourdir grâce à un bon pourboire de l’acheteur, ils avaient aussitôt à droite – en touchant le plateau des poids-, la main lourde dans des proportions équivalentes.

Le Dictionnaire du Commerce de Savary nous révèle un curieux détail : c’est qu’il fut longtemps permis aux peseurs publics de Hollande…et d’ailleurs, de « mettre la main à la balance » en vue de faire « bon poids ». Et si d’aventure leur main gauche venait à s’alourdir grâce à un bon pourboire de l’acheteur, ils avaient aussitôt à droite – en touchant le plateau des poids-, la main lourde dans des proportions équivalentes.