L’histoire de quelques médicaments

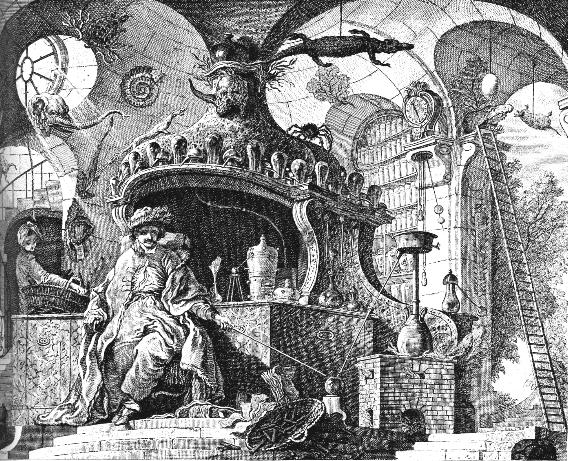

La Pharmacie (Gravure de C.-N. Cochin d’après La Joue, 1ère moitié du XVIIIe s.)

Il est extrêmement difficile de choisir parmi les médicaments du passé ou récents ceux dont l’histoire mérite d’être conté tant ils sont nombreux et leur histoire passionnante dans bien des cas. Certains dont l’efficacité est incontestable comme la quinine ont une histoire associée à la découverte du Nouveau Monde; d’autres comme l’opium ont vu leur usage fortement évoluer au cours du temps; d’autres enfin sont les fruits de la chimie organique moderne ou encore de la biotechnologie. Il faut en tout cas accepter d’être incomplet et partial !

L’une des préparations les plus célèbres, si ce n’est la plus ancienne, est la fameuse Thériaque, dont la formule la plus connue fut inventée par le médecin de Néron, Andromaque. Mais d’autres médicaments ont eu leur heure de gloire : les métaux par exemple. Quatre métaux ont tenu une place de choix dans la pharmacopée du XVIe au XVIIIe siècles, continuant d’ailleurs une tradition ancienne : l’antimoine, le fer, le plomb et l’or. L’antimoine*, mis à la mode par Paracelse, fut très utilisé par certains médecins comme ceux de Montpellier ou encore le bourguignon Claude Dariot (1533-1594), avec l’appui des apothicaires. Mais le Parlement de Paris, en 1566 et 1615, décréta que l’antimoine était un poison et en interdit la vente. Ce sera l’objet d’une controverse entre apothicaires et médecins opposés à l’usage de l’antimoine, qui se termina par la victoire des apothicaires. En 1658, en effet, Louis XIV, alors atteint de scarlatine à Calais, fut guéri par le vin émétique (à base d’antimoine) que lui prescrit Dusausay, médecin empirique d’Abbeville. La plupart des médecins adoptèrent alors l’antimoine et, le 29 mars 1666, la Faculté de médecine de Paris, par 192 voix contre 12, admit le vin émétique « entre les remèdes purgatifs », ce qui sera confirmé par le Parlement de Paris la même année. La plus célèbre préparation à base d’antimoine était constituée par les pilules perpétuelles qu’on avalait comme purgatif et dont on guettait la restitution. Servant indéfiniment, elles entraient dans les patrimoines familiaux et étaient transmises en héritage.

Les Boules de Mars ou de Nancy, quant à elles, représentent le médicament à base de fer qui fut le plus en vogue. Dissoutes dans l’eau jusqu’à ce que celle-ci devînt noire, elles étaient employées en compresses sur les contusions, en seringage sur les plaies, en boisson dans la chlorose. Quant aux préparations à base d’or, il apparait qu’elles furent connues des Égyptiens du Bas-Empire. Le Moyen-âge les remis en lumière pour le traitement de la lèpre. Plus tard, on faisait la queue devant la boutique où se vendaient les fameuses Gouttes d’Or du Général de La Motte.

Moins décrié que l’antimoine, le mercure va prendre une place importante en thérapeutique et constitua la base de nombreux remèdes contre la syphilis : gâteaux toniques mercuriels du sieur Bru, chocolats, dragées, tablettes antivénériennes, sirop mercuriel de Bellet… Parmi les autres produits chimiques d’origine minérale, on peut remarquer que sont lancés ou préparés pour la première fois au XVIIIe siècle : l’alun, que vulgarise Helvétius ; le kermès ou poudre des Chartreux (vers 1714), la magnésie que Thomas Henry, apothicaire de Manchester, découvre en 1770 ; l’eau de chaux, recommandée par Marat dans le traitement de la tuberculose; l’arsenic, que Thomas Fowler présente en 1786 sous la forme d’une solution qui a gardé son nom; le chlorate de potasse ou sel de Berthollet, que ce savant découvre en 1787, etc. Le siècle suivant, d’autres découvertes vont conduire à l’utilisation de nouveaux médicaments d’origine minérale : la découverte de l’iode par Courtois en 1811, la découverte du brome par Balard en 1826, l’usage du fer réduit préparé par Quevenne en 1840, le carbonate de lithium, l’argent colloïdal, le radium, les sels de titane, etc.

Si l’usage des plantes pour la médecine remonte bien avant le XVIe siècle, avec par exemple la mandragore, la jusquiame, le ricin etc., la pharmacopée s’enrichit considérablement durant ce siècle qu’on a appelé le Grand Siècle des Plantes. La grande découverte des Indes Occidentales, les tours d’Afrique par le Cap, les installations de comptoirs au Canada, au Mozambique, au Malabar, les voyages des occidentaux en Chine ont permis l’apport de plantes nouvelles. C’est ainsi que des Amériques nous vinrent la salsepareille, le copahu, la vanille, la pomme de terre, le gaïac, le baume de tolu. L’Arménie nous envoya le Laurier-cerise, alors que de Chine nous parvenait la gomme-gutte et la cardamone, de l’Inde la squine, du Pérou l’ipéca. Les indiens Tupis paraissent avoir utilisé cette dernière, de tout temps, sous le nom d' »Ipecaoguene » qui veut dire « petite plante vomitive »; c’est le moine portugais Trystram qui séjourna au Brésil de 1570 à 1600 qui mentionna le premier cette plante. Mais la drogue ne fut apportée en France, à Paris, qu’en 1672, par un médecin nommé Legras. Quelques années plus tard, en 1686, un commerçant parisien, Grenier ou Garnier, expérimenta la drogue sur lui-même et en vanta les propriétés antidysentériques à son médecin Afforty et au médecin hollandais Jean-Claude-Adrien Helvétius. Ce dernier s’y intéressa et expérimenta la plante avec succès. Le traitement d’Helvétius devint célèbre, ainsi que son auteur, et permis la guérison de plusieurs personnalités de son temps. L’ipécacuanha fut le premier remède à être distribué sur les ordres du roi dans la France entière.

Le quinquina (kina-kina : écorce des écorces) fut cultivé par les Jésuites au Paraguay et importé en Europe sous l’appellation de Poudre des Jésuites. Talbot, ancien garçon apothicaire de Cambridge, prépare des remèdes secrets à base de Quinquina dont il parvient à masquer l’amertume avec le citron, la fenouil, le persil… et ajoute de l’écorce de frêne, diurétique et antiinflammatoire, et des fleurs de Petite Centaurée, fébrifuge. Louis XIV lui même reçoit le remède de Talbot. En remerciement, de roi octroie à Talbot une pension contre publication de sa formule. Par la suite, le quinquina guérit également le grand Condé, Colbert, et le Dauphin. Malgré les controverses initiales attachées à son emploi, l’action thérapeutique du quinquina est reconnue et constitue le traitement le plus efficace des fièvres intermittentes (malaria, paludisme)

Les Chinois connaissaient le thé 25 siècles avant notre ère. Ce sont les Hollandais qui introduisirent le thé en Europe au 17ème siècle, et ce sont les Jésuites qui l’ont apporté en France. L’usage du thé ne commença vraiment à se répandre qu’en 1659, époque à laquelle Bontekoï, médecin de l’électeur de Brandebourg, en loua beaucoup les propriétés dans un traité qu’il publia sur le café, le thé et le chocolat.

Avec le XIXe siècle, une nouvelle dimension apparait : chimistes et pharmaciens vont découvrir les substances actives dans ces plantes à usage médical, en particulier les alcaloïdes et les hétérosides. C’est ainsi que Vauquelin et Robiquet découvrent l’asparagine en 1805. Vauquelin étudia également la constitution chimique du tabac, de la belladone, des daphnés, du seigle ergoté, des cannelles, de l’ipécacuanha, etc. C’est Robiquet qui a apporté les premières données précises sur les alcaloïdes de l’opium, ce qui lui permet de découvrir la codéine en 1832. En 1819, il se rencontrait avec Pelletier, Caventou et de Runge dans la découverte de la caféine. En collaboration avec Caventou, Pelletier travaille sur la fève de Saint-Ignace et la noix vomique dont ils isolent la strychnine en 1818 et la brucine en 1819. Des feuilles vertes, ils isolent la chlorophylle, et de l’ellébore, la vératrine en 1820. Mais ces deux pharmaciens découvrent surtout en 1820 la quinine. Puis ce sont encore les découvertes de la colchicine (Houdé, 1820), de la nicotine (1828), de l’atropine (Hesse et Geiger, 1831), de la théobromine (1833) de la cocaïne (Niemann, 1856), de la digitaline Nativelle, 1868), des alcaloïdes de l’ergot de seigle (Tanret, 1875), de l’éphédrine (Nagaï, 1877), des alcaloïdes de l’écorce de grenadier (Tanret, 1878), de la théophylline (1888), de l’ouabaïne (Arnaud, 1888).

Mais le XIXe siècle est aussi le siècle de la chimie organique qui permet de découvrir l’iodure d’éthyle (Gay-Lussac, 1816), l’iodoforme (Sérullas, 1822), le chloroforme (1831, utilisé en anesthésie en 1847), le chloral, le phénol, le nitrite d’amyle, l’aspirine (1853), le formol, l’acide salicylique (1876), l’antipyrine (Knor, 1883). Dans les années 1900, ressources de la nature et d la chimie s’affrontent et se concurrencent pour offrir à la thérapeutique un même principe actif : le camphre. Son utilisation thérapeutique et industrielle fait alors monter les prix par les Japonais qui avaient le monopole de l’exploitation des camphriers. C’est finalement le camphre synthétique qui va l’emporter.

Au XXe siècle, les découvertes de nouveaux médicaments vont se succéder : les recherches sr les composés diazoïques se trouvent à l’origine de la sulfamidothérapie. L’action antistreptococciqe du chlorhydrate de sulfamido-chrysoïdine (Prontosil en Allemagne, Rubiazol en France) étudiée par Domagk, Levaditi, Vaisman… vers 1935 permit d’obtenir des résultats remarquables contre les maladies infectieuses. Mais c’est bien sûr la pénicilline qui représente une des avancées majeures de la pharmacie du XXe siècle. Elle fut découverte fortuitement par Fleming en 1928, mais fut produite de façon méthodique seulement à partir de 1946, même si le premier malade qui en bénéficia réellement fut une américaine en 1942. En juillet 1945 se fondait à Paris une usine pour la production de la pénicilline. Mais d’autres révolutions eurent lieu également :

– en 1903, Fischer et Mering obtiennent le Véronal ou acide diéthylbarbiturique, premier composé d’une classe importante de molécule à propriétés sédatives sur les états d’excitation et l’épilepsie. Une importante série de barbituriques est alors synthétisée, parmi lesquels le phénobarbital (Gardénal).

– en 1932, on isole la Vitamine C ou acide ascorbique qui recevra des applications préventives et thérapeutiques très étendues. D’autres vitamines vont suivre et en particulier la Vitamine D, véritable hormone contrôlant le métabolisme du calcium, ou encore la Vitamine E essentielle à la reproduction.

– les hormones, dans les suites logiques du succès de l’opothérapie, sont progressivement isolées : en 1921, c’est le cas de l’insuline par Banting et Best. Une première insuline est commercialisée en 1923, puis les insulines retard (1935). Les sulfamides hypoglycémiants vont compléter l’arsenal thérapeutique dans ce domaine. En 1949, Philipp S. Hench met en évidence l’action antiinflammatoire de la cortisone dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu. Puis on synthétise l’hydrocortisone, la véritable hormone glucocorticoïde physiologique ainsi qu’une série de dérivés à forte activité antiinflammatoire mais également avec un grand pouvoir de rétention du sodium. C’est enfin la mise au point des oestro-progesterones et la pilule contraceptive dont on connait l’impact majeur.

– autre révolution : celle des psychotropes qui ouvrent l’ère de la pharmacothérapie psychiatrique au début des années 1950, avec l’apparition des premiers antidépresseurs modernes, l’iproniazide et l’imipramine, du premier tranquillisant mineur, le méprobamate, et des tranquillisants majeurs, la chlorpromazine et la réserpine.

– beaucoup d’autres domaines voient leur approche thérapeutique modifiée grâce à de nouveaux médicaments : L-DOPA pour la maladie de Parkinson, antilipidémiants pour l’artériosclérose, les bétabloquants, de nouveaux anti-cancéreux, les nouveaux médicaments pour lutter contre la sclérose en plaque ou pour le SIDA, etc.

Après une siècle où la pharmacie a vu le triomphe de la chimie d’extraction et de synthèse, la mise au point de nouveaux médicaments efficaces et bien tolérés est de plus en plus difficile, de plus en plus coûteux et de plus en plus long, amenant à concentrer les efforts de recherche et développement au sein des entreprises pharmaceutiques qui se réunissent entre elles pour bénéficier de moyens toujours plus importants pour la mise au point de médicaments nouveaux nécessaires pour traiter des maladies encore peu ou mal traitées : la cancer, les maladies neurodégénératives (Alzheimer) et les pathologies cardiovasculaires.

Les couvents participaient à la préparation des médicaments et les préparateurs s’y trouvaient exposés aux effets de l’antimoine. C’est Basile Valentin, au XVIe siècle, qui nomma le métal Anti-moine tant il rendait malades les religieux qui en étudiaient les vertus.