Les recettes de cuisine contenues dans les formulaires de pharmacie,

un sujet jusqu’à présent jamais étudié.

Exemple d’un formulaire hospitalier lorrain inédit du XVIIIe siècle

L’étude des formulaires pharmaceutiques hospitaliers montre qu’ils ne contiennent pas uniquement des formules et des modes opératoires de préparation des médicaments, mais également des recettes culinaires et domestiques. La présence de telles recettes n’est pas anecdotique, car elle se retrouve dans beaucoup de documents. Pourtant, en dépit du nombre certainement assez important des ouvrages ayant cette destination, qui sont aujourd’hui conservés dans les bibliothèques et les archives hospitalières, mais aussi dans les dépôts officiels et les archives familiales, et dont le contenu pourrait être analysé, le sujet n’a jamais fait, à ma connaissance, l’objet de recherches. L’ouvrage classique réalisé sous la direction du professeur Imbert, Histoire des hôpitaux en France, ne fait pas mention de cette question dans les parties consacrées à l’alimentation des malades. Toutefois, des chercheurs se posent aujourd’hui la question de la prise en considération de ce sujet dans une approche élargie des pratiques de l’alimentation et de la santé.

Le support de l’étude

L’étude s’appuie sur un formulaire lorrain du XVIIIe siècle et peut-être aussi quelque peu du XIXe : le Recueil de recettes et secrets expérimentés par la sœur Hyldegarde Nitzeler, ancienne pharmacienne de l’hôpital militaire de Nancy, actuellement œconome et directrice de l’hospice civil et militaire de Pont-à-Mousson, daté de l’an IX (1800-1801). Ce document, jusqu’à présent inédit, mais dont j’ai signalé l’existence depuis nombre d’années, fait partie du fonds ancien de la bibliothèque universitaire de pharmacie-odontologie maintenant installée sur le campus santé de l’université de Lorraine à Vandoeuvre-les-Nancy. L’ouvrage provient de la « Maison de secours » de Nancy comme une inscription l’indique à l’intérieur, et il est presque sûr qu’il appartient à la collection constituée par le directeur de l’école supérieure de pharmacie au début du XXe siècle. L’ouvrage, in-4°, est relié et comporte 191 pages. Il est présenté sur des pages blanches entourées d’un cadre à double filet, d’une écriture uniforme et bien lisible jusqu’à la page 172 ; et qui est sans doute celle de Sœur Hyldegarde. L’écriture est ensuite très différente et variable, quelquefois mal lisible, et les remèdes sont présentés sans ordre, ce qui signifie que leur inscription s’est alors faite à la suite les uns des autres, au fur et à mesure qu’il a semblé intéressant de les enregistrer. Cette succession s’arrête à la page 191. Une « table (d’abord alphabétique) des recettes contenues dans ce recueil » lui succède.

Que contient cet ouvrage en matière de recettes de cuisine ? Je n’ai sélectionné ici que les mets et les boissons stricto sensu, en éliminant les recettes qui s’apparentent à la cuisine mais pour lesquelles des indications thérapeutiques sont proposées. Il me reste donc, en matière de mets « solides » : biscuits et biscuits de Savoie ou massepains, gelée de pommes « à la façon de Nancy », macarons, « onchères », mot dont je n’ai pas trouvé la signification, pains d’épices « excellents », pain de « sarasin », tartes d’amandes et tarte d’amandes des carmélites, ainsi que les pâtes de réglisses. Sont-elles ici une friandise ou un médicament ? Elles sont en effet autant l’une que l’autre… Les boissons diverses sont : clairette de fleurs d’oranges, eau des trois noix, eau de coings, eau de cerises, eau de noyaux « de Phalsbourg », et « hydromelle » (hydromel). Il est étonnant qu’il ne soit pas question de confitures et de conserves, de dragées, ni d’élixirs et de liqueurs. Comme nous pouvons le constater dès à présent, il s’agit d’aliments sucrés, à usage de dessert, et de boissons à usage de liqueur. Dans la discussion, après avoir examiné quelques-unes de ces recettes, nous essaierons de comprendre pourquoi de telles recettes peuvent se trouver mélangées à des formules de médicaments.

Le macaron, la tarte d’amandes et celle des Carmélites

Le macaron aurait été apporté dans notre pays par Catherine de Médicis ou par des cuisiniers italiens, peut-être les siens… Aussi l’histoire du macaron est-elle émaillée de diverses hypothèses. En France, la première recette écrite apparaît au XVIIe siècle. En Lorraine, son introduction semble revenir à Claude de France, l’épouse du duc Charles III, ou à leur fille Catherine de Lorraine. Celle-ci fonde à Nancy un monastère à la règle sévère, l’abbaye Notre-Dame-de-la-Consolation, ce qui entraîne, sans doute en association avec d’autres causes, une dégradation de sa santé et des anomalies digestives qui sont combattues, dit-on, par une alimentation riche en macarons. La diffusion de ce gâteau, à base d’amandes broyées, de sucre de canne et de blanc d’oeuf, est due aux couvents de religieuses car les amandes qui entrent dans sa composition constituent un substitut à la viande, qui est souvent exclue par les règles monastiques. Sainte Thérèse d’Avila, réformatrice de l’ordre des carmélites, aurait inventé un moulin à amandes. La modestie des revenus de la communauté peut aussi être la cause de cette absence de viande. L’amande fait partie des ingrédients que l’on trouve classiquement dans les réserves des apothicaireries hospitalières et princières. Au premier trimestre de l’année 1629, les apothicaires Gaspard et Cailley de Nancy fournissent presque chaque jour du « laict d’amendes avec seucre », c’est-à-dire du lait d’amande sucré, « pour le service de Son Altesse ». De son côté, le sucre est à l’origine un médicament, reconstituant bien sûr, mais rare et coûteux, et il se trouve essentiellement chez les apothicaires et dans les apothicaireries hospitalières, cependant que dans les cours princières, les apothicaires sont souvent chargés de la réalisation des desserts sucrés. Ainsi s’explique la présence de recettes à base d’amandes et de sucre, tant à la pharmacie de l’hôpital ou de l’hospice que dans ses cuisines.

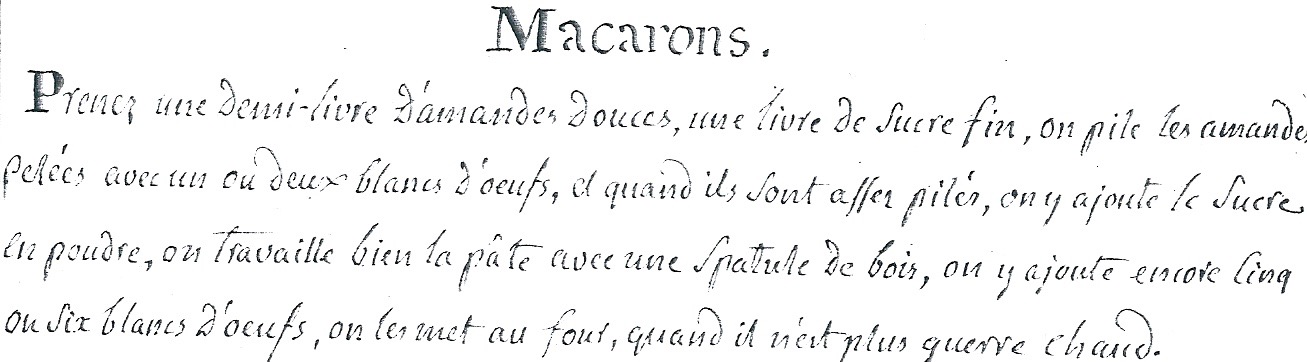

La « commercialisation » du macaron de Nancy est due aux deux sœurs converses Marguerite-Suzanne Gaillot et Elisabeth Morlot, de la communauté des Dames (ou Bénédictines) du Saint-Sacrement, qui a « succédé » à la maison religieuse créée par Catherine de Lorraine. Pendant la période révolutionnaire, à la suite de la suppression des congrégations religieuses, ces converses se réfugient dans la famille Gormand où, pour subsister et dédommager leurs hôtes, elles fabriquent et vendent des macarons. Cet accueil n’est pas fortuit car Charles-Joseph Gormand, médecin de leur communauté et secrétaire perpétuel du Collège royal de médecine, a une sœur, Antoinette, qui est religieuse dans cette congrégation. La recette que présente Sœur Hyldegarde est classique et n’occupe que quatre lignes de son recueil (figure 1).

La tarte aux amandes et les différents gâteaux aux amandes présents dans les formulaires constituent une autre formulation de l’usage de l’amande à titre alimentaire dans une indication thérapeutique. La tarte d’amandes de Sœur Hyldegarde contient des amandes douces, des œufs et du sucre en poudre, du beurre frais et des écorces de citrons confits. Qu’y a-t-il comme différences dans la tarte dite « des carmélites » ? Elles me semblent assez minimes : un peu d’amandes amères, de l’écorce de citron râpée et du citron frais, en plus des ingrédients précédents. Quelles peuvent être ces carmélites ? On peut formuler l’hypothèse qu’il s’agit des carmélites de Nancy, et peut-être même des Petites-Carmélites de la rue Saint-Joseph, dont la maison est proche de l’hôpital militaire où s’active Sœur Hyldegarde.

Le pain d’épices

Le pain d’épices reçoit souvent le nom de « pain de santé » ou de « pain de vie » en raison des propriétés qui lui sont conférées par certains de ses constituants : le miel, les épices, les plantes médicinales, voire le bicarbonate de sodium qui sert de levain. Sa recette de base varie selon les régions et il relève aujourd’hui plus de la Bourgogne que de la Lorraine. Les épices ou aromates variés qu’il contient appartiennent initialement au domaine de l’apothicaire et de l’épicier. On trouve ainsi : anis, badiane, cannelle, cardamome, carvi, cumin, coriandre, gingembre, girofle, muscade, poivre, safran, etc., auxquels peuvent s’ajouter des plantes plus ou moins médicinales comme ail, échalote, estragon, oignon, persil, et d’autres comme la réglisse.

Le pain d’épices peut servir de « pain médicinal », au même titre que les biscuits, en vue d’incorporer un ou des principes actifs, des vermifuges le plus fréquemment, et, pour le pain d’épices, du semen contra. C’est également une sorte de médicament employé en chirurgie et en odontologie, activité qui relève longtemps du même praticien. Il trouve une application en stomatologie en tant que cataplasme maturatif dans le traitement des abcès dentaires. Un morceau de dimension convenable est trempé dans du lait chaud et appliqué sur la région enflammée et que le praticien souhaite amener à suppuration. Il s’y maintient seul et semble remplir parfaitement sa fonction. Dans son formulaire, Sœur Hyldegarde propose du « pains d’épices excellents » (sic) composé, outre la farine, de sucre, de cannelle, de girofle, de poivre, d’écorce de citron et de miel, ainsi qu’un « pain de sarasin » qui ressemble plus à un gâteau qu’à du pain… En effet, il contient certaines des épices que nous venons de rencontrer dans le pain d’épices et que nous retrouverons dans les boissons : cannelle, coriandre, écorce de citron et citron confit. Pour sa part, aux XIXe et XXe siècles, le célèbre ouvrage de François Dorvault, L’Officine, présente dans ses éditions successives une recette de « pain d’anis » et indique qu’il est possible de réaliser tout un ensemble de pains médicinaux, à condition que le principe actif soit thermostable.

Quelques mots sur les autres recettes

Le biscuit ne présente à mes yeux qu’une particularité : la présence parmi ses composants de cannelle et d’écorce de citron râpée ou pulvérisée. Pour sa part, le biscuit de Savoie, dit « massepain » par Sœur Hyldegarde, ne contient que de l’écorce de citron râpée en plus des ingrédients habituels d’un gâteau. A propos du massepain, qui trouve son origine dans le « marzipan », pâte confectionnée avec des amandes mondées et moulues, du blanc d’œuf et du sucre, et qui est une préparation traditionnelle dans plusieurs pays européens, il est important de préciser que la recette est très variable selon le lieu de production. Sa composition rappelle celle des macarons. Devenu aujourd’hui la spécialité de Saint-Léonard-de-Noblat, dans la Haute-Vienne, le massepain se présente tout-à-fait comme un macaron, tant par son aspect que par la forme que lui donnent certains pâtissiers. Les photographies font penser aux macarons de Nancy.

La pâte de réglisse. Est-ce une friandise ou un médicament ? Il semble bien que cela soit les deux à la fois… Dans sa thèse sur les apothicaires de Nancy en 1917, Monal indique qu’à la Cour de Lorraine, l’apothicaire ducal fournit du « suc de réglisse de Mirecourt », tandis que Madame Dinet-Lecomte cite les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Blois qui confectionnent du « sucre de réglisse ».

L’hydromel

Le Recueil de recettes… mentionne « l’hydromelle », qui est la plus ancienne boisson fermentée connue. Pline en donne une méthode de préparation : à de l’eau de pluie bouillante, on ajoute le tiers de son poids de miel, puis on laisse fermenter au soleil en période de canicule pendant dix jours. Cette fermentation, qui permet la formation d’alcool, conduit à l’hydromel vineux, qui peut se conserver, à l’opposé de l’hydromel « simple » qui n’a pas subi cette étape et doit être consommé rapidement. Cette distinction se retrouve dans les pharmacopées. L’hydromel de notre ouvrage met en œuvre une préparation assez élaborée qui utilise de la cannelle, de la coriandre, du girofle, du citron et un peu d’alcool. Monal signale que de l’hydromel vineux est fourni pour « le service de Son Altesse » à la Cour de Lorraine au début du XVIIe siècle. L’ouvrage L’Officine en mentionne plusieurs formes dont certains sont de véritables médicaments en raison de la présence de principes actifs. L’ouvrage indique par ailleurs l’accélération et l’accroissement de la fermentation par l’ajout de levure de bière.

Les autres boissons

Le Recueil de recettes et secrets… ne comporte que peu d’exemples de boissons. Nous n’y trouvons pas de vins médicinaux, ni de potions, ni d’élixirs comme on aurait pu s’y attendre. Seules sont présentes quelques « eaux » : clairette d’orange, eau des trois noix, eau de coings très bonne (sic), eau de cerises et eau de noyaux de Phalsbourg. Elles contiennent presque toutes de l’eau-de-vie, et même en quantité assez importante, et elles sont certainement bien agréables à déguster… La « très bonne » eau de coing associe ce fruit à de l’eau-de-vie, à du sucre, de la cannelle, du girofle, de la coriandre, et un peu d’amande amère ou de noyau de pêche. Après infusion pendant quinze jours, la liqueur est « passée à la chauffe ». On comprend, à la lecture de cette composition, pourquoi cette eau est si bonne ! Pour sa part, l’eau de cerises est obtenue à partir de cerises noires « de bois » qui sont d’abord « cassées » dans un mortier jusqu’à ce que les noyaux soient ouverts. On y introduit des framboises et de l’eau-de-vie, et le mélange est mis au frais à la cave pendant quatre à six semaines. La liqueur est alors filtrée « sur une manche d’Hippocrate » et on y ajoute du sucre à volonté pour obtenir la douceur désirée.

Discussion et essai de compréhension

Parmi un grand nombre de formules de préparation de médicaments, ce recueil contient comme nous l’avons vu quelques recettes de cuisine : des desserts et des boissons sucrées. Ces desserts comptent très souvent des épices, fréquemment les mêmes d’ailleurs, et presque toujours du citron parmi leurs ingrédients. L’usage des amandes y est également fréquent. Quant aux boissons, l’eau-de-vie y est habituelle et quelques épices s’y rencontrent. Faut-il considérer ces préparations seulement comme de banales « recettes de cuisine » ?

Les aliments sont, dans l’Histoire, les premiers médicaments, et les prescriptions alimentaires sont présentes dans les plus anciens traités de médecine. À l’époque médiévale, aliment et remède sont confondus, la frontière entre l’un et l’autre est mince, voire inexistante, et leur finalité commune est de restaurer l’équilibre des humeurs dont la rupture est responsable de la maladie. Les épices sont le plus souvent inscrites dans les comptes financiers de l’hôpital en tant que frais de cuisine alors qu’elles sont fréquemment acquises pour préparer des remèdes. Ceci est vrai aussi pour les amandes, qui sont employées dans le traitement des ulcères et de la gangrène. À côté des propriétés nutritives et médicinales, il ne faut pas sous-estimer les fonctions symboliques que l’imaginaire collectif prête volontiers à ces plantes… Le symbolisme religieux de l’amandier a t-il une part de responsabilité dans son abondante présence parmi les recettes étudiées ?

À cette époque où les médicaments sont nombreux mais peu efficaces, voire, de plus, souvent trop coûteux pour les moyens dont dispose l’hôpital et la communauté religieuse qui s’y dévoue, la guérison peut être obtenue, de surcroît, par le secours de la religion, mais également, si possible et en complément, par la mise à disposition des pensionnaires d’une alimentation suffisante en qualité et en quantité, si possible appétissante et suffisamment énergétique. Le souci esthétique des apothicaireries du XVIIIe siècle doit aussi être souligné, comme si la beauté des lieux et la bonté divine, la qualité des soins et celle de la nourriture se rejoignaient.

Les membres des communautés religieuses féminines qui gèrent alors les hôpitaux se partagent toutes les tâches, celle des soins bien sûr, mais aussi celle de la lingerie, de la cuisine et de la préparation des repas, et celle de la gestion de l’apothicairerie. Celle-ci est particulièrement importante à divers titres, car la « sœur pharmacienne » est responsable du choix, de l’achat et de la conservation des drogues, puis de la préparation, de la conservation et de la distribution des médicaments. « N’est-ce pas le lieu par excellence où les religieuses peuvent revendiquer et affirmer leurs compétences ? » écrit Madame Marie-Claude Dinet-Lecomte, qui a consacré de nombreux travaux aux sœurs hospitalières. Leur participation active à la préparation des remèdes à partir de produits naturels et au sein de l’établissement, parallèlement à la mise au point de nouvelles formules, contribue à la fois au faible niveau des dépenses et à l’amélioration de la qualité des traitements.

Madame Dinet-Lecomte a évoqué le « monde méconnu des sœurs hospitalières » qui ont souvent dû subir des procès d’incompétence, ce que montrent effectivement certaines archives mais qui ne peut être généralisé. Plusieurs congrégations se consacrent particulièrement aux hôpitaux et sont donc présentes dans les apothicaireries : les Augustines, les Sœurs de la Charité, les religieuses de Sainte-Marthe, les Sœurs de Nevers, etc. En Lorraine, les Sœurs de Saint-Charles se trouvent dans beaucoup d’hôpitaux. Présentes en permanence dans l’hôpital, toutes ces sœurs sont très disponibles et ne coûtent pas cher à l’institution qui les emploie. Cette présence constante et rassurante fait leur force mais elle ne plaît pas à tout le monde, d’où des conflits. Comme l’indique encore Madame Dinet-Lecomte : « La plupart des sœurs, formées empiriquement, finissent par acquérir une solide expérience et une véritable autonomie par rapport au corps médical. (…) Au bout de dix ou vingt ans (…) la confection et le rangement des médicaments n’ont plus de secret pour elles, à tel point qu’elles deviennent irremplaçables (…) et qu’elles réussissent à s’affirmer à la fin du XVIIIe siècle comme un véritable pharmacien ». Cette affirmation est l’occasion d’observer que le corps médical et chirurgical est peu abondant et peu présent, ce qui laisse place à l’initiative et à la responsabilité de celles et ceux qui sont sur place. Par ailleurs, les hôpitaux évitent autant que possible d’employer un apothicaire, qui est réputé leur coûter cher ; ils utilisent aussi les services d’un « gagnant maîtrise ».

Les sœurs pharmaciennes sont également à l’origine de médicaments, soit par un abord empirique, soit parce qu’elles sont issues du milieu médical, chirurgical ou pharmaceutique. Elles connaissent les ouvrages nécessaires et les pharmacopées françaises et étrangères. Les bibliothèques en témoignent souvent. L’un des plus célèbres médicaments est sans doute l’onguent de la Mère, plus exactement de la Sœur Saint-Thècle ou Mère Thècle, de l’Hôtel-Dieu de Paris. Sœur Hyldegarde en indique la formule proposée par Baumé. De nombreux médicaments ont été inventés par les religieuses et les religieux, tant séculiers que réguliers. En plus de s’occuper des préparations pharmaceutiques et éventuellement de certains des aliments et sucreries qui se trouvent dans les formulaires, c’est aussi la pharmacie qui prépare certaines boissons destinées aux malades et aux pensionnaires.

C’est pour ces raisons que les formulaires hospitaliers des siècles passés, souvent rédigés par la « sœur pharmacienne » et donc de caractère privé, renferment côte à côte et quelquefois dans un certain désordre, à côté des formules de médicaments, un nombre significatif de recettes de cuisine, sans omettre des recettes à caractère domestique, par exemple comment enlever des taches ou entretenir des meubles. Rappelons-nous à cet égard que l’hôpital constitue alors un lieu d’accueil des personnes les plus démunies, et que le mot « hospitalier », s’il est relatif aux hôpitaux et aux hospices, concerne aussi l’exercice de l’hospitalité. Ceci veut dire que cette activité hospitalière de soins est autant une œuvre sociale permanente qu’une activité médicale continue. Une question cependant mérite d’être posée : en plus de leur aspect culinaire et nutritif, ces desserts et ces liqueurs sont-ils aussi, ou même seulement, des excipients destinés à faire « avaler la pilule », c’est-à-dire à permettre l’absorption de principes actifs difficiles à avaler en raison de leur mauvais goût ou de leur odeur désagréable ?

Conclusion

Les quelques « aliments-médicaments » qui sont étudiés dans ce texte, ne représentent pas toutes les formules susceptibles d’appartenir à la fois au domaine de la pharmacie et donc de la thérapeutique, et qui peuvent aussi ressortir de l’alimentation à caractère curatif qui est donnée aux malades et aux convalescents pour favoriser leur guérison. Ce formulaire et d’autres documents privés m’en ont fourni différents exemples. Ce thème n’ayant pas encore été abordé à ma connaissance, une étude plus vaste et plus complète s’impose, par exemple celle des apéritifs qui ont constitué autrefois une classe de médicaments à part entière et qui ont entièrement été transférés à l’alimentation, celle des sirops, celle des élixirs déjà cités, ou encore celle des tablettes et des pastilles.

En ce sens, ces aliments employés comme médicaments ou comme adjuvants des traitements, obéissent au moins en partie à la définition du néologisme « alicament », un mot qui a été créé par fusion des mots « aliment » et « médicament » et qui désigne des aliments qui possèdent une activité favorable sur la santé.

Pierre Labrude

avril 2019