| |

|

Gargarismes et collutoires,

masticatoires et dentifrices.

|

Publicité pour le Gargarisme de LUCHON, délicieuses dragées à l’aconit sauvage du pays de Luchon (Laboratoire SAUBA). XXe siècle

Collection B. Bonnemain

|

Les Gargarismes

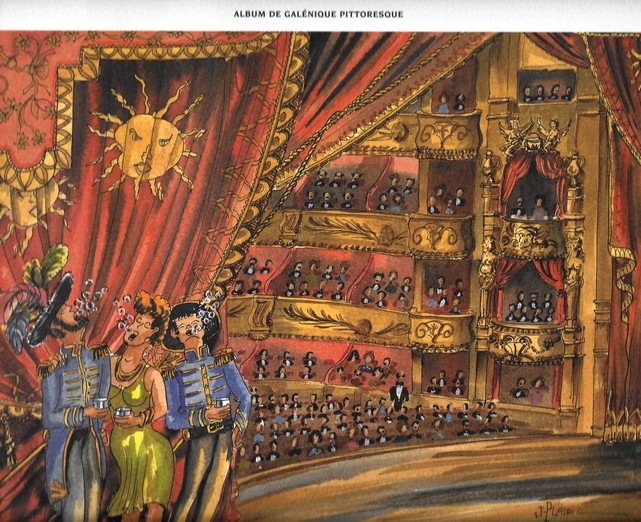

Album de galénique pittoresque

Dessin de Jean-Paul Ladril, Editions Pariente, 1996 |

Publicité pour le Gargarisme de Luchon |

Ces médicaments, destinés aux affections de la gorge, sont des liquides. On s’en lave la gorge sans les avaler.

Les gargarismes (du latin gargarisma, emprunté au grec gargarismos) constituent une forme pharmaceutique ancienne. Il s’agit en général d’une solution aqueuse édulcorée (par du miel, des mellites ou des sirops) et contenant une substance active de nature variée : alun, sublimé corrosif, borate de sodium, pavot, etc.

Tout un chapitre y est consacré dans l’Apothicaire François Charitable de Constant de Rebecque (1683). L’auteur considérait qu’il fallait en changer la composition selon l’objectif recherché : composés d’eaux distillées, de sucs, de décoctions, on pouvait les utiliser tièdes (pour digérer ou apaiser les douleurs), ou froids (pour repousser).

A la même époque, Charas indique dans sa Pharmacopée (1676) que « les gargarismes sont autant connus et familiers qu’aucune autre sorte de remède, et on en trouve assez de descriptions dans les Auteurs, sans qu’il soit besoin d’en grossir ce livre ».

|

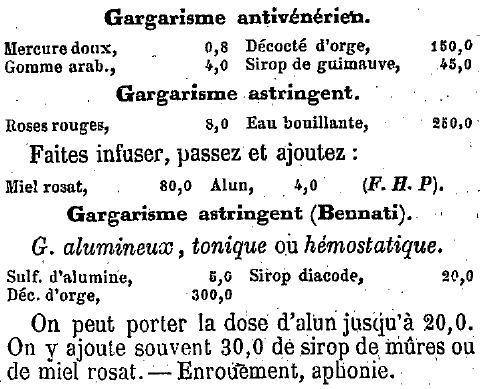

Gargarismes, L’Officine de Dorvault, 1855

|

Gargarismes, L’Officine de Dorvault, 1855 |

|

Une partie des gargarismes était constitué par les collutoires, « médicaments d’une consistance de miel, et que l’on applique avec un pinceau ou avec une éponge, pour combattre quelques affections des gencives et de la bouche » (Soubeiran). Ce terme de collutoire a par la suite été utilisé pour des formes d’administration plus moderne des médicaments où le produit est projeté directement sur les parties à traiter grâce à un système de propulsion.

|

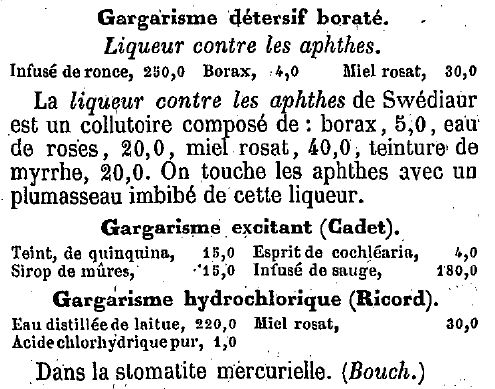

Affiche publicitaire pour l’Eau de SUEZ

(Raymond de la Nezière, 1898)

La Santé s’affiche, Thérabel Group, 2003 |

Collutoires (L’Officine de Dorvault, 1855 |

Affiche publicitaire pour la Pâte dentifrice du Dr Pierre

(Verneuil – Maurice Pillard, 1893)

La Santé s’affiche, Thérabel Group, 2003 |

| Les dentifrices

|

Affiche publicitaire pour le Dentifrice Oriental

(Anonyme, 1898)

La Santé s’affiche, Thérabel Group, 2003

|

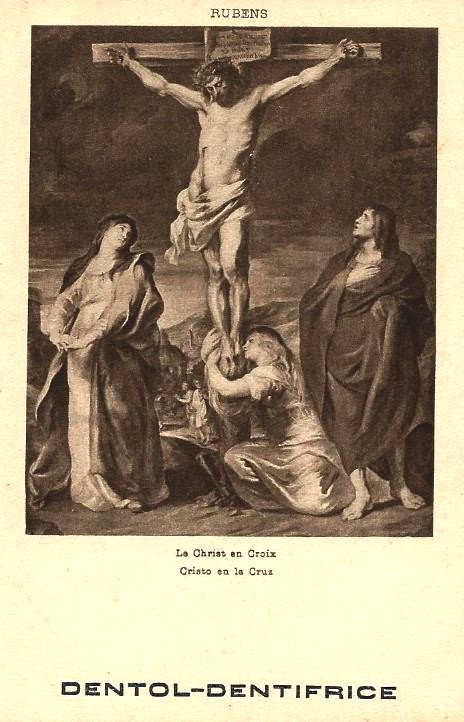

Carte postale publicitaire pour le Dentol (recto)

XXe siècle |

Les dentifrices, quant à eux, sont propres à nettoyer les dents. Leur nature a évolué considérablement au cours de siècles. Pline l’Ancien utilisait le terme de dentifricium dès le premier siècle de notre ère.

Au XVIIIe siècle, le terme de dentifrice s’impose aux dépens de dentifrique. Jusqu’au XIXe siècle, il s’agissait principalement de poudres très fines. On en trouve un exemple chez Charas, qui en donne une formule dans sa Pharmacopée en 1676 (Pulvis dentifricio). Il précise alors qu’on ne manque pas de poudres et d’opiats propres à nettoyer et à blanchir les dents, mais que son dentifrice est très bon car il nettoie et blanchit les dents, empêche la pourriture et les affermit.

On trouve aussi une « poudre pour frotter les dents » chez Lémery (1766) à base de pierre ponce, de corail, d’os de sèche et de crème de tartre ! « On en prend avec le doigt mouillé de vin et l’on frotte les dents, le matin en se levant et après les repas ». Bouchardat (1846) distinguait deux sortes de dentifrices : ceux qui contiennent de la crème de tartre qui réagit sur les dents mais peut attaquer l’émail, et ceux qui sont alcalins, n’attaquent pas les dents mais préviennent les caries.

Le terme d’opiat était encore utilisé jusqu’au XIXe siècle lorsque le dentifrice était sous forme de pâtes liquides, préparées par la mise en suspension de poudre dans du miel ou du sirop de roses sèches. Le Formulaire Bouchardat en 1878 donne ainsi la formule de l’Opiat dentifrice de Desforges, à base de Corail porphyrisé, d’acide tartrique, d’os de sèche, de cochenille et de miel de Narbonne. |

Carte postale publicitaire pour le Dentol (verso)

XXe siècle

|

Boite métallique pour le gargarisme de Luchon

Laboratoire SAUBA

XXe siècle |

Mais les dentifrices ont par ailleurs des formes très variées. Non seulement la forme poudre est celle qui est préférée initialement pour les dentifrices, il faut noter dans les diverses pharmacopées et ouvrages de référence de nombreuses autres formes de dentifrices.

C’est ainsi que Baumé en 1784 distingue parmi les formes de dentifrices les poudres, les opiats, les bâtons de corail et les eaux vulnéraires. Il précise par ailleurs que, pour en faire usage, on peut utiliser des petites brosses, des racines préparées sous forme de petites brosses ou des éponges.

On constate, dans le catalogue Menier de 1860 qu’il existe bien sûr des dentifrices sous forme de poudres (près d’une vingtaine), mais également de très nombreuses eaux dentrifrices comme celle de Desirabode, celle de Philippe ou encore celle du Dr Pierre. On y trouve également des élixirs dentifrices : d’Abbadie, d’Hoffmann, de Laroze, de Déthan au sel de Berthollet, etc. Il y a enfin des mixtures dont la mixture dentifrice d’Hoffmann.

|

Publicités pour divers produits pour les dents

Catalogue de la Cooper, 1930 |

Affiche publicitaire pour le Dentrifice DUZAN

(Attribué à Eugène Ogé, c. 1890)

La Santé s’affiche, Thérabel Group, 2003

|

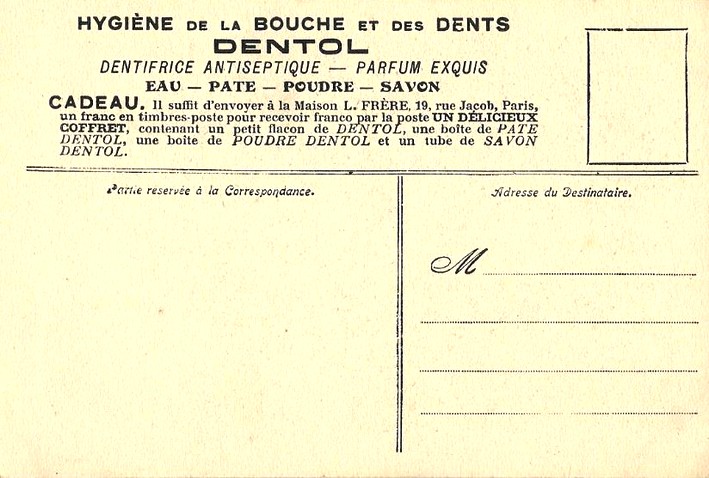

Affiche publicitaire pour l’Elixir Dentifrice des RR.PP. Bénédictins

(Anonyme, 1890)

La Santé s’affiche, Thérabel Group, 2003 |

| Les collyres |

Les collyres

Album de galénique pittoresque

Dessin de Jean-Paul Ladril, Editions Pariente, 1996 |

|

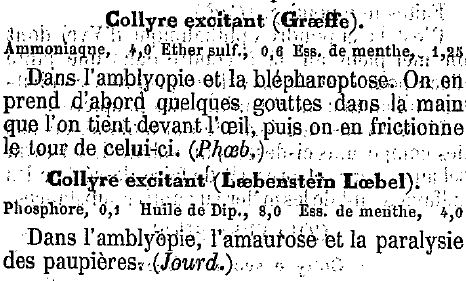

L’histoire des collyres a été décrite de nombreuses fois, tant elle remonte loin dans l’histoire des préparations pharmaceutiques. Ces médicaments sont destinés à traiter les affections des yeux sont secs, mous, liquides, ou à l’état de vapeur. L’ophtalmologie est importante dès l’Ancien empire en Egypte. Sous la Vie dynastie (2600 av. J-C.) la stèle funéraire de Pepi-Ankh-Ri indique son titre : « Pepi-Ankh-Ri, directeur des médecins royaux, ophtalmologiste royal, directeur des maladies intestinales, magicien et savant ». Dans les tombes, on trouve rarement des instruments chirurgicaux, mais plus souvent des flacons à collyre. Les papyrus médicaux comme le Papyrus Ebers sont riches en informations sur ce sujet. Ce dernier contient de très nombreuses formules de collyres qui pouvaient être liquides, pâteux, en pommades ou en onctions cutanées. Dans la fabrication des collyres, on utilisait les plantes (safran, rose, myrrhe, encens…), les matières minérales (sulfate de cuivre, sels de plomb…), et les matières animales qui servaient surtout d’excipient (graisse de porc, miel, lait…). Plusieurs recettes ont pour objectif le traitement « pour chasser le sang qui est dans les yeux », telle que celle-ci : ocre rouge, malachite, galène, bois pourri, plante-djaret, eau. L’ensemble est broyé finement et placé dans les yeux.

|

En parallèle à l’Egypte, l’ophtalmologie s’est développée en Mésopotamie. On y dispose d’une riche pharmacopée. Une tablette du médecin Nabouli indique plus de cinquante noms de médicaments appartenant aux divers règnes de la nature. Le pétrole y était déjà utilisé pour fabriquer des onguents. Pendant la période grecque et romaine, Hippocrate puis Galien vont recommander divers traitements. Ce dernier donna de nombreuses formules de collyres comme le collyre de Zoilus, collyre de Gaius, ou encore le collyre des Asclépiades.

|

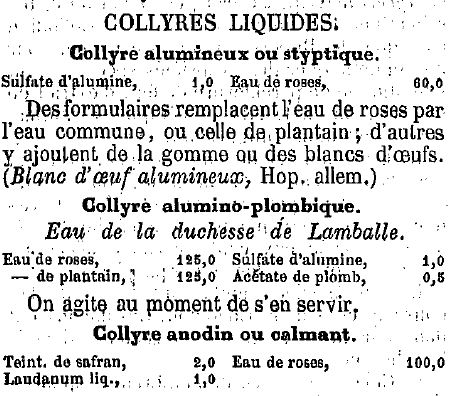

Collyres, L’Officine de Dorvault, 1855 |

Ces solutions étaient administrées à l’aide de récipients compte-gouttes en verre. On préparait aussi des poudres qu’on triturait avant administration dans un liquide (eau de pluie, lait ou urine). A partir du IIe et du IIIe siècles, les collyres étaient souvent préparés sous la forme d’une fine plaquette rectangulaire et dure qu’on dénommait « cachets ».

Ces plaquettes furent utiles pour les armées romaines et permettaient au soldat de s’en servir en diluant ces cachets dans de l’eau, de l’huile, du lait ou du miel au moment de l’emploi. La période Arabe utilisa des préparations sèches ou semi-solides pour l’ophtalmologie, en particulier les « kuhls » décrit par le médecin Ibn Al-Nafis, né en 1210. C’était une très fine poudre que l’on appliquait entre les paupières à l’aide d’une plume.

|

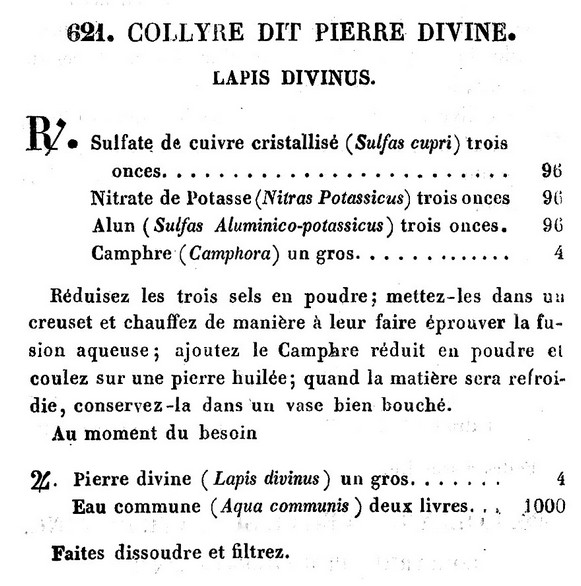

Collyre dit Pierre divine,

Pharmacopée française 1837

|

|

Au Moyen-Âge (Ve-VIe siècles), on continua à employer les collyres secs des romains. A la Renaissance, les connaissances scientifiques progressent et quelques produits vont commencer une longue carrière en ophtalmologie tels que le Lapis Ophtalmicus qui sera dans la Pharmacopée allemande jusqu’en 1969, en encore la pommade antiophtalmique de la veuve Farnier (à base d’oxyde rouge de mercure et d’acétate de plomb) qui sera utilisée de 1764 à 1950. Charas (1676) définit les collyres comme des remèdes liquides destinés à traiter les maladies des yeux et en donne plusieurs recettes.

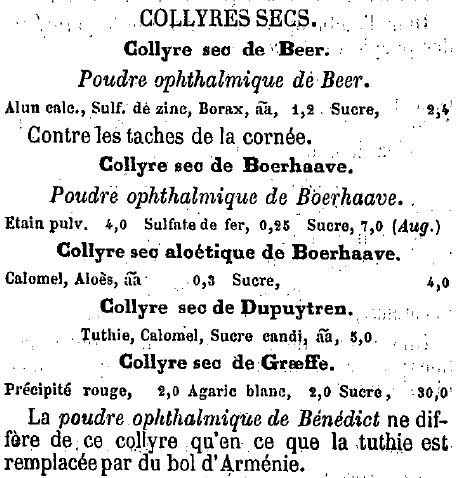

Lémery (1766) décrit aussi plusieurs formules de collyres dans sa Pharmacopée Universelle, dont le collyre de Lanfranc qui n’en était pas un ! Il rappelle que ce que nous appelons collyre était désigné par les Grecs Collouria, les latins Collyria et les Arabes Sief. Par contre, pour Lémery, les collyres peuvent être secs ou liquides. Il place aussi dans cette catégorie les onguents ophtalmiques.

|

Collyres secs, L’Officine de Dorvault, 1855 |

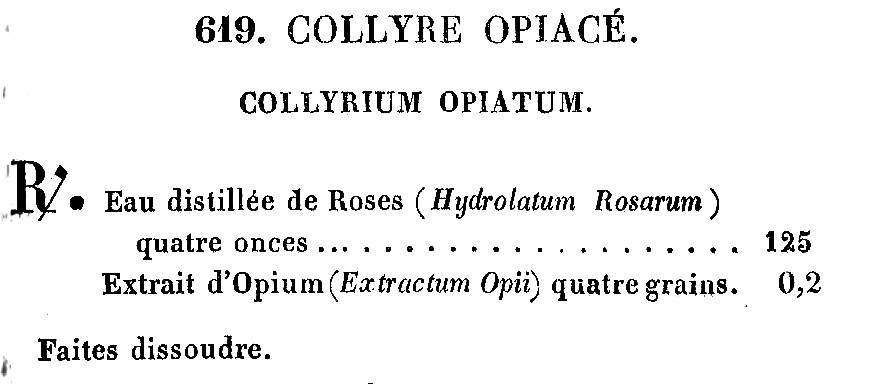

Collyre opiacé, Pharmacopée française 1837

|

Collyres liquides, L’Officine de Dorvault, 1855

|

Au XIXe siècle, on employait les collyres secs et liquides. Les collyres secs avaient alors presque tous comme excipient le sucre et comme substances actives les sels de zinc, de l’aloès, du calomel, du borax ou du précipité rouge ; Pour les collyres liquides, on employait comme excipient l’eau distillée, l’eau rosat, ou encore du mucilage de coing. Les formes semi-solides étaient à base de beurre, d’axonge ou de Saindoux. La vaseline fait aussi son apparition comme excipient pour les pommades ophtalmiques dans l’Officine de Dorvault en 1889.

On trouve de très nombreuses formules de collyres dans les ouvrages de référence du XIXE siècle. Pour ne prendre que le Bouchardat (Formulaire Magistral), l’édition de 1840 en comprend 38 formules et son édition de 1878 propose plus de 70 collyres différents ! On y trouve par exemple le collyre dit pierre divine à base de sulfate de cuivre, nitrate de potasse, alun et camphre, avec de l’eau de rose, ou encore le collyre gazeux de Furnari, à base d’éther sulfurique, d’ammoniaque et d’eau distillée qui était destiné à « combattre les mouches volantes et la migraine ophtalmique ».

|

| |

|

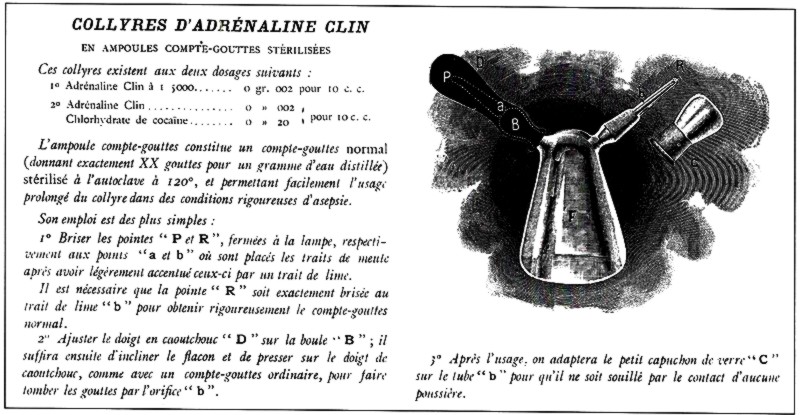

Mais l’évolution des collyres a été majeure au XXe siècle à la suite de l’évolution des connaissances pharmacologiques et de l’industrialisation. Les exigences en matière de stérilité des préparations ont également considérablement évoluées, poussant à l’utilisation de divers excipients comme conservateurs.

Par ailleurs, diverses formes nouvelles ont été proposées pour prolonger la durée de séjour du médicament dans l’œil. Le plus simple fut l’ajout de viscosifiants ou de substances muco- ou bio-adhésives.

|

|

|

Des systèmes particuliers ont été développés permettant de délivrer des substances médicamenteuses sur une période de plusieurs jours.

Ce sont les Inserts qui peuvent être biodégradables ou non, solubles ou non, ou encore les mini-comprimés bio-adhésifs qui, placés dans le sac conjonctival, vont lentement s’hydrater, former un gel et permettre ainsi une lente diffusion du médicament. |

| Les bains |

Sulfurine LANGLEBERT, L’Illustration, 19 mai 1900 |

Affiche publicitaire pour LACTEOLINE

(Jules Chéret, 1881)

La Santé s’affiche, Thérabel Group, 2003 |

Les bains sont sans doute une des formes les plus anciennes de traitement. Selon les découvertes archéologiques, les premières installations de bains datent de 2 000 ans av. J.-C., mais la pratique du bain est attestée à la fin du ve siècle av. J.-C. en Grèce. Avec l’Empire romain, les bains deviennent des lieux fastueux, mêlant marché, loisirs et débauche.

Virgile dit des premiers habitants de l’Italie : « Ce peuple doit sa robuste constitution à l’habitude où l’on est de plonger l’enfant, aussitôt sa naissance, dans l’eau glacée des fleuves ».

C’est sous le règne d’Auguste, dit-on, que l’hydrothérapie pris naissance, grâce à Antonius Musa, son affranchi, et frère d’Euphorbe, le médecin du roi Juba. Il fut en effet le premier à faire intervenir l’eau froide en boisson, en bains et en douche, dans le traitement des maladies les plus graves.

|

|

L’habitude des bains chauds se conserva également au delà de l’Empire romain : le riche Parisien du xiiie siècle dispose encore de vingt-six établissements d’étuves différents pour sa « toilette ». Si les médecins demeurent méfiants face à la toilette quotidienne, ils recommandent déjà les eaux thermales d’autant plus qu’elles appartiennent le plus souvent aux ordres religieux dont ils sont issus (Célestins de Vichy, Capucins d’Aix-la-Chapelle). Les plus riches disposent de bains privés dont on use pour honorer les invités lors de festivités, et où il n’est pas rare de manger. La baignoire est un baquet (ou une cuve) empli d’eau chaude que l’on recouvre d’un linge pour conserver sa chaleur. A la suite des épidémies de pestes qui viennent donner créance aux prédications religieuses et médicales, les étuves publiques —devenues de réelles maisons de prostitutions — doivent fermer ; parallèlement, les bains privés sont en recul car on imagine que la dilatation des pores, par une toilette mouillée, affaiblit le corps et permet l’infiltration des maladies. Il est alors entendu que la crasse est un facteur de conservation. Si les chambres de bains sont encore attestées dans les maisons nobles, leur décoration est plus florissante que leur utilisation et, pour Henri IV, le bain n’est que prétexte à des rendez-vous galants.

|

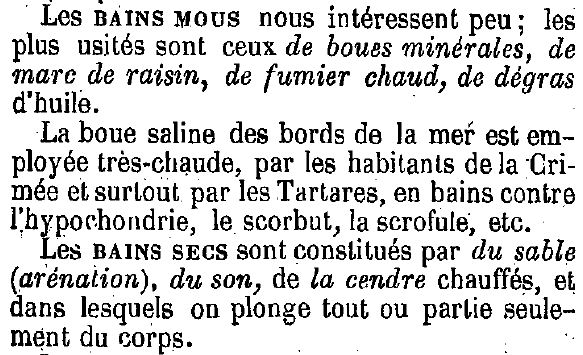

Bains mous et bains secs, L’Officine de Dorvault, 1855

|

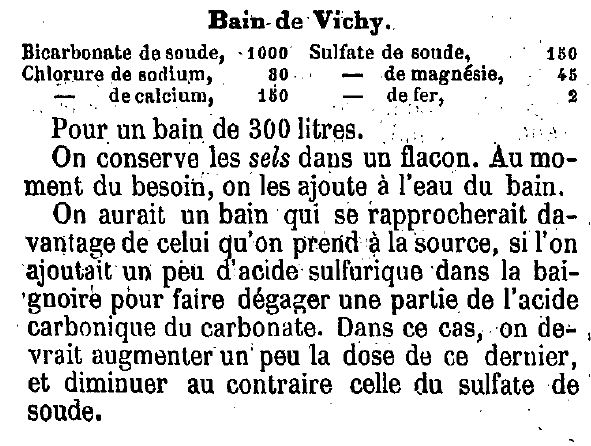

Bains de Vichy, L’Officine de Dorvault, 1855

|

Au xviie siècle, le bain réapparaît, mais toujours entouré de multiples précautions de peur que sa trop grande fréquence n’affaiblisse l’organisme. Certes, les bains rafraîchissants des périodes estivales ont un certain succès (pour ce faire, on revêt parfois pudiquement d’épaisses chemises de toile grises). Les salles de bains deviennent à la mode sous Louis XVI, avec des cuves en cuivre et des baignoires sabot (et, dès 1770, les premières baignoires en tôle popularisent cette diffusion). Toutefois, on se baigne encore souvent dans les rivières, à la grande indignation de certains qui critiquent cette pratique qui s’effectue le plus souvent dans le plus simple appareil à côté des bateaux-lavoirs où se rassemblent les femmes.

|

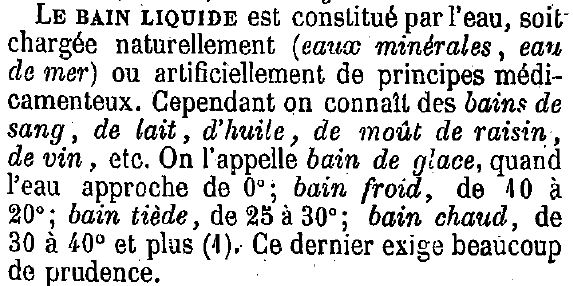

| On en trouve diverses définitions dans les pharmacopées et ouvrages de référence : ce sont, pour la plupart, des liquides dans lesquels on fait tremper plus ou moins longtemps une partie du corps ou tout le corps. Ces bains peuvent être de nature très variée. Charas (1676) consacre un long chapitre de sa Pharmacopée à ce sujet et associe les fomentations, bains et demi-bains. C’est seulement au xixe siècle que le bain devient une pratique hygiéniste : bain frais pour son action tonique, bain tiède procurant calme et bien être, bain chaud en thérapie. Le développement de l’adduction d’eau publique permet la multiplication des bains publics (125 à Paris en 1850). |

Bain liquide. L’Officine de Dorvault, 1855

|

Bains, L’Officine de Dorvault, 1855

|

À la même date, 950 000 Parisiens prennent plus de deux millions de bains, soit une moyenne de 2,23 bains par habitant et par an. Les bains médicamenteux connaissent une grande vogue avec l’apparition des premières stations thermales, précédant la mode des bains de mer (1820-1840). Alors que la douche n’est encore réservée qu’aux applications médicales, le bain devient un moment accordé à sa propreté, et non plus de détente et de loisir.

Bouchardat insistait fortement, dans son Formulaire (1878), sur les bains et douches : « les bains, suivant leur température, suivant la nature des liquides, peuvent présenter les propriétés les plus variées ». L’auteur distingue les bains tièdes ou tempérés, pour les maladies inflammatoires ; les bains froids, agents précieux de la médication contro-stimulante ; et les bains très chauds agissant comme révulsifs et comme sudorifiques, utiles quelquefois dans des cas de rhumatismes chroniques, pour faciliter l’éruption de la variole ou de la scarlatine, dans la blennorragie.

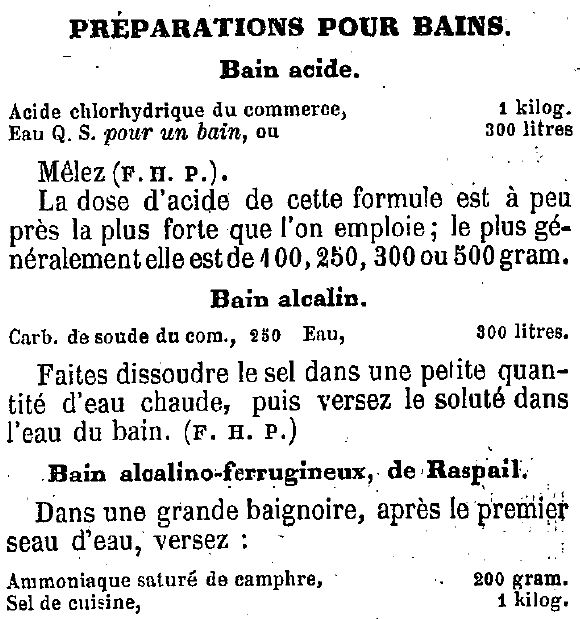

|

|

Parmi les bains recommandés par Bouchardat, il y avait le bain avec le son, le bain gélatineux du Codex (à base de colle de Flandre) et le bain émollient. Le Codex de 1908 décrivait, quant à lui, le bain alcalin, le bain dit de Barèges, le bain sulfuré, le bain de sublimé corrosif, le bain gélatineux et le pédiluve sinapisé. La plupart des ces bains devaient être pris dans une baignoire non métallique (ou à la rigueur en zinc).

|

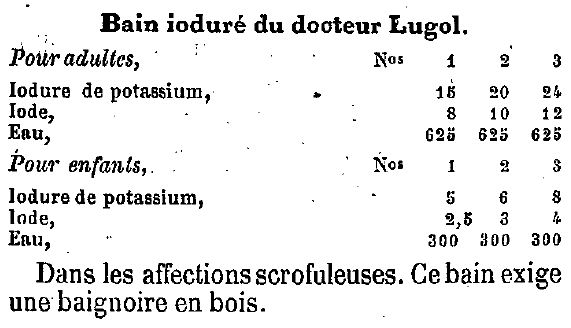

Bain de Lugol, L’Officine de Dorvault, 1855

|

| |

|

|

|

Dorvault (1928), enfin, faisait une différence entre les bains « en fonction de l’état moléculaire de la substance du bain » : bain liquide (le plus ordinaire), bain mous (bains de boues, bains de fumier chaud ! etc.), secs (bains de sable par exemple) ou gazeux. Il précisait également : « Lorsque le bain liquide n’est que partiel, ou qu’il est administré d’une certaine manière, il prend le nom de douche, de bain d’ondée, de surprise, d’effusion, d’aspersion. Le bain russe et le bain égyptien ou turc sont à peu près tout cela à la fois, plus le massage ou friction que l’on fait supporter au baigneur pour celui-ci, et la flagellation pour celui-là. »

Les auteurs du XIXe et du XXe siècles distinguaient les bains généraux des bains locaux, ces derniers étant par exemple les bains de pied (pédiluves), les mains de main (manuluves), les bains de siège ou de fauteuil. On trouve dans l’Officine en 1928 de nombreuses recettes de bains : bains avec l’émétique, bain sulfuré, bain stimulant, bain de pieds acide, ou encore bain gélatineux. Ces derniers, qu’on appelait également bain d’eau de vaisselle et de tripe, se préparaient en faisant bouillir lentement et longtemps avec de l’eau les issues de bœuf ou d’autres animaux de boucherie.

A noter enfin que Dupuy distingue les bains liquides que nous venons de voir des bains gazeux et des bains solides. Les bains gazeux comprenaient les bains d’air chaud et les bains de vapeur. Quant aux bains solides, il s’agissait de bains de sable, de boue, de marc de raisin, de marc d’olive, etc. L’auteur précise : « Ces bains étant presque tous du domaine de l’empirisme, sont peu usités. Cependant, on fait souvent usage des bains de boue minérale, des eaux sulfatées calciques de Dax (Landes) ». (Dupuy, 1894)

|

| |

|

| Les douches |

|

| |

|

|

Douche, L’Officine de Dorvault, 1855

|

Les douches consistent en « une colonne d’eau ou de pluie tombant sur une partie du corps d’une hauteur plus ou moins considérable, et peuvent être chaudes ou froides, simples ou composées ». A la fin du XIXe siècle, Bouchardat distinguait trois types de douches : les douches froides, « qui sont presque exclusivement employées dans les cas d’aliénation mentale ». Il explique en effet qu’il fallait au médecin un moyen de punir les aliénés et agir sur leur moral avec quelque chose de sensible. « Eh bien, les douches fraîches ont remplacé les chaînes et les châtiments corporels de la manière la plus heureuse ». Il y avait ensuite les douches chaudes, aromatiques, recommandées pour les rhumatismes, et enfin les douches sulfureuses chaudes pour les affections herpétiques rebelles et les rhumatismes chroniques. On trouve chez Bouchardat une recette de douche aromatique (Plenck) contenant des espèces aromatiques, des baies de laurier et de genièvre et de l’eau : on faisait bouillir l’ensemble auquel on ajoutait du sel ammoniac et de l’essence de genièvre.

|

| |

|

| Les formes adaptées au traitement des voies respiratoires |

|

|

|

La médecine a longtemps recherché le moyen d’accéder aux voies respiratoires pour traiter les affections gênant les voies aériennes. Fumigations, aérosols, cigares et cigarettes ont été les formes les plus répandues pour répondre à cet objectif.

Parmi celles-ci, les fumigations sont sans doute les formes pharmaceutiques les plus anciennes, même si parler de forme pharmaceutique est inapproprié. Si la fumigation est bien une forme d’administration des médicaments, les médicaments n’étaient évidemment pas vendus sous cette forme directement.

On vend des solutions ou des mélanges destinés à être administrées sous cette forme.

|

| |

|

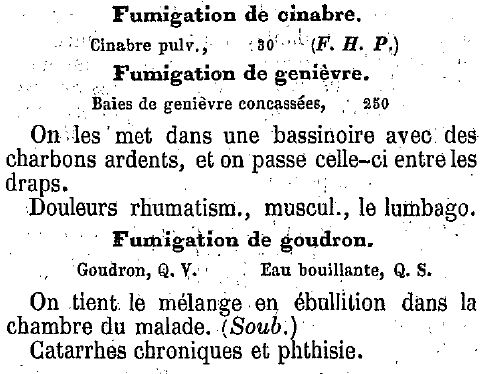

Les fumigations étaient définies par Soubeiran comme des « expansions de gaz ou de vapeurs destinées à opérer en milieu médical ». Il distinguait celles destinées à agir sur l’air pour corriger ou masquer quelque propriété de celles qui devaient produire un effet médicamenteux sur le corps ou sur quelque partie malade. Ce sont évidemment ces dernières qui nous intéressent le plus. Soubeiran indique en 1837 que les gaz utilisés pouvaient être le chlore, l’acide sulfureux, l’ammoniaque.

Quant aux vapeurs, ce pouvaient être des vapeurs sèches, aqueuses, alcooliques ou éthérées. « Parmi les vapeurs sèches, nous citerons celles qui résultent de la décomposition par le feu des résines, du benjoin, des baies de genièvre. On peut encore rapporter à cette classe le mélange d’acide sulfureux, de sulfure de mercure, et de mercure, que l’on obtient en exposant le cinabre à l’action décomposante d’une plaque de fer chauffée et au contact de l’air. Les vapeurs aqueuses sont constituées par la vapeur d’eau employée seule à une température plus ou moins élevée ou par le mélange de la vapeur d’eau avec des matières volatiles : telles sont les fumigations que fournissent les plantes aromatiques. »

|

|

| |

|

Fumigations, L’Officine de Dorvault, 1855

|

Les fumigations sont sans doute une forme de traitement très ancienne. La pratique des fumigations, d’où vient le nom de parfum (per fumum), se retrouve dans toutes les religions. On brûlait de l’encens ou des bois odorants pour éloigner les esprits, pour purifier les lieux ou pour lutter contre la puanteur qui se dégageait des autels lors des sacrifices sanglants. Les Hébreux employaient les fumigations de bois de cèdres, de noix de cyprès, d’hysope, d’origan pour purifier les habitations des lépreux.

Au Moyen-âge, tous ceux qui approchaient des pestiférés devaient prendre un costume spécial et se couvrir la figure d’un masque dont le nez en forme de bec était rempli de parfums. La chambre des malades était désinfectée à l’aide de fumigations de foin sec. Plus près de nous, Billard (1770), Rush (1787), Beddoes (1795) et d’autres traitent la ptisie avec des fumigations de plantes aromatiques. Guyton de Morveau (1737-1816) mit au point les fumigations dites « guytoniennes » à base de chlore.

|

| |

|

|

Les Anecdotes de médecine, de 1785, rapporte qu’aux Antilles, les sauvages qui se sentent attaqués de la goutte, font en terre un trou, où ils jettent de la braise bien ardente. Ils mettent dessus des noyaux des fruits de Monbain, grand prunier qui vient de ces îles ; ils exposent ensuite dessus la partie malade, et endurent la fumée très chaude, le plus longtemps qu’ils peuvent. Si ce remède sudorifique ne les guérit pas, au moins, il les soulage beaucoup ; ils appellent cette espèce de fumigation boucaner

|

|

| |

|

| Les cigares

et

les cigarettes |

Caricature de Honoré DAUMIER sur les Cigarettes de Camphre |

Les cigares et cigarettes sont introduits en thérapeutiques au XIXe siècle. Les cigares sont présentés par Breton en 1837 à la Société de Pharmacie de Paris. Et Dorvault indique en 1844 que cette forme pharmaceutique nouvelle est appelée à rendre quelques services à la thérapeutique. Bouchardat précise en 1878 que « les cigares médicinaux ont pour but de faire pénétrer dans l’économie des principes médicamenteux entraînés avec la vapeur de ces cigares ou produit par une combustion incomplète.

|

Cigarettes de Cannabis (Etiquette)

Catalogue GOY, 1910 |

Publicité pour les cigarettes ZANI

Catalogue Cooper, 1930 |

Il est des cigarettes de trois ordres : ou des plantes, telles que la stamoïne, la belladone, les fucus, etc. , sont fumés dans des cigarettes en guise de tabac ; ou des feuilles de papier à filtrer sont imprégnées d’une dissolution d’un principe médicamenteux, tel que l’acide arsénieux, l’extrait d’opium ou d’une matière telle que la nitrate de potasse qui, en favorisant la combustion du carton ou du papier, fournit des émanations utiles ; ou bien encore une substance volatile liquide ou concrète, telle que l’éther ou le camphre, est retenue dans un tuyau de plume à l’aide d’un peu de coton cardé, et l’on aspire à froid les vapeurs qui s’en exhalent.

Au Codex de 1884 étaient inscrites les cigarettes de tabac, de jusquiame, de digitale et d’eucalyptus.

|

|

Les catalogues mis à dispositions des pharmaciens comportaient plusieurs cigarettes ou cigares médicamenteux. Ainsi la Catalogue Menier de 1860 indique pouvoir fournir les cigares antiasthmatiques de MM. Joy & Boudinon, les cigares de Collas (stramonium, belladone et jusquiame), les cigarettes du Dr Frarry, les cigarettes iodoformiques de E. Hardouin, les cigarettes arsenicales de Trousseau : Ce dernier réalisait des cigarettes en trempant du papier dans une solution d’arséniate de soude. De même, le Catalogue Goy de 1901 proposait une douzaine de sorte de cigarettes dont celles de Datura stramonium, les cigarettes arsenicales, et celles de Cannabis indica (par caisse de 1000 !).

|

Publicité pour les cigarettes SANITAS

Catalogue Cooper, 1930 |

Publicité pour les cigarettes de Belladone

Catalogue Goy, 1910

|

Goy propose quasiment la même liste en 1938 mais n’a plus que des cigarettes d’eucalyptus dans son Catalogue de 1948. Enfin, le Catalogue de la Cooper (1930) dispose des cigarettes Sanitas (Eucalyptus, Menthe) et des cigarettes Zani (datura stramonium, belladone, digitale, cascarille, benjoin). Les cigares et cigarettes médicinaux furent inscrits à la Pharmacopée française jusqu’à sa Xe édition

|

| |

|

| Les aérosols |

Les aérosols

Album de galénique pittoresque

Dessin de Jean-Paul Ladril, Editions Pariente, 1996 |

Les aérosols médicamenteux sont des dispersions dans l’air de fines gouttelettes liquides, de diamètre moyen inférieur à 5 microns et contenant un ou plusieurs principes actifs. On les obtient habituellement à l’aide de « générateurs d’aérosols ».

Ce terme fut étendu par erreur aux produits sous pression tels que les insecticides mais on devrait plutôt parler, s’agissant de médicaments, de « formes pharmaceutiques pulsées ». Historiquement, les aérosols font suite aux fumigations dont nous avons vu que la pratique est très ancienne. |

|

|

Il s’agit bien dans tous les cas de permettre aux substances actives d’accéder aux alvéoles pulmonaires. Cette forme s’inspire aussi des inhalations : Galien recommandait à ses patients l’inhalation des vapeurs sortant du Vésuve. Ce volcan émettait en effet des vapeurs sulfureuses qui étaient recommandées pour le traitement des bronchites chroniques.

De même, les pulvérisations se développèrent au XIXe siècle avec l’appui de Jean Salès-Giron (1808-1879). Mais ces différentes préparations destinées aux voies pulmonaires font encore l’objet de doute à la fin du XIXe siècle, malgré le développement de la tuberculose et les essais de traitement par des inhalations antiseptiques à l’acide picrique, à l’iode, à l’acide sulfureux, etc

. |

| |

|

Il faudra donc attendre le début du XXe siècle pour que soit mis au point le premier générateur de particules fines par Lancelot en 1904. Des progrès importants vont accompagner les travaux sur les gaz de combat, pendant la première guerre mondiale. Mais ce sont surtout les travaux de Whytlaw, Gray et Paterson en 1932 qui vont permettre d’accéder aux conditions nécessaires pour atteindre les alvéoles pulmonaires.

Les premiers essais d’administration de médicaments par voie pulmonaire seront faits en 1940 par E. Biancani, M. Delaville et R. Tiffenau. Le 4 juin 1940, Tiffenau prit un brevet sur un appareil dénommé « Aerosolan » permettant l’obtention de particules de 0.2 à 0.3 microns. Ces progrès ont été particulièrement utiles en conjonction avec le traitement de l’asthme. Divers appareillages seront ensuite mis au point pour améliorer la délivrance des aérosols, mais aussi pour miniaturiser et mieux quantifier les quantités de substances actives délivrées aux patients

. |

|

|

|

|

| Les escharotiques et les cathérétiques |

| |

|

Escharotique, L’Officine de Dorvault 1855

|

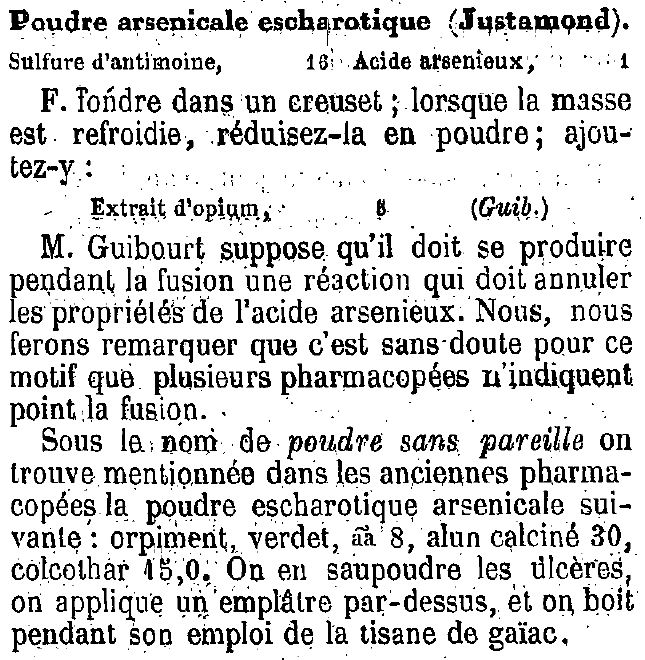

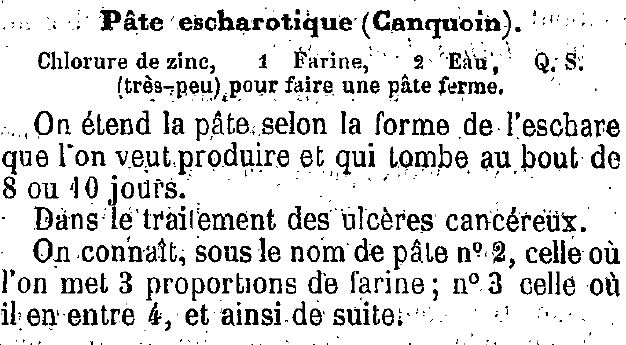

Les escharotiques et les cathérétiques (si leur action était plus faible) désignaient une catégorie particulière de médicaments destinés à brûler la peau ou à ronger des chairs baveuses, quelquefois en formant une escarre, nous indique Soubeiran en 1837. On les regroupait sous le terme général de caustiques. Ces médicaments pouvaient être solides, mous ou liquides, et de forme très variée. De très nombreuses substances se trouvaient employées sous cette forme : l’iode, l’oxyde rouge de mercure, les chlorures d’antimoine et de zinc et bien d’autres. Dupuy incluait également dans les caustiques les trochisques escharotiques, qui figuraient encore au Codex de 1866. On trouve en particulier les trochisques escharotiques avec le minium :

Bichlorure de mercure porphyrisé 2 grammes

Oxyde rouge de plomb 1 gramme

Mie de pain tendre 8 grammes

Eau distillée Q.S.

Faites une pâte que vous diviserez en trochisques de 0.15 gr.

|

| |

|

|

Un autre exemple est donné par Soubeiran avec le « Collyre de Lanfranc », mixture cathérétique constituée de vin blanc, d’eau de rose, d’eau de plantain, d’orpiment, de verdet, de myrrhe et d’aloès. Ceci est à rapprocher par certains aspects de la catégorie des Sachets décrite par Dupuy en 1894. Pour lui, les sachets sont des petits sacs, piqués en losange, et dans lesquels sont enfermés des substances médicinales grossièrement pulvérisées, émettant des vapeurs à la température ordinaire, ou des corps capables de produire ces vapeurs et que l’on applique sur la partie sur laquelle on veut agir. Dupuy précise que l’on donnait parfois à ces sachets la forme d’une ceinture ou d’une cravate selon qu’on voulait agir sur les reins ou sur le cou. On pouvait également réaliser des espèces de calottes ou bonnets dans la doublure desquels on plaçait des poudres comme le romarin, la sauge, le benjoin… On parlait alors de cucuphes ou demi-cucuphes. Pour les maniaques, on avait imaginé un cucuphe fait d’une moitié de citrouille ou de melon pour tenir leur tête froide. Dans la bronchite chronique, on proposa des oreillers contenant diverses herbes médicinales, à placer sous la tête du malade.

|

Poudre escharotique, L’Officine de Dorvault, 1855

|

| |

|

Pâte escharotique, L’Officine de Dorvault, 1855

|

On peut aussi rapprocher cette forme des moxas (du portugais, signifiant mèche), cylindre ou cône de matières très combustibles qu’on brûlait sur la peau. Lémery, dans son Traité Universel des Drogues simples (1760) explique que le moxa est un coton de Chine ou une bourre qu’on tire d’une espèce d’Armoise dont les feuilles sont plus grandes que celles de l’armoise ordinaire. Les Chinois, les Japonais et même les Anglais, dit-il, en forment des mèches grosses comme un tuyau de plume, desquelles ils se servent pour guérir la goutte : « Ils mettent le feu à une des mèches, et ils en brûlent la partie douloureuse. On prétend que ce feu ne cause point de douleur à cause dune propriété particulière du coton ; mais la chose est difficile à croire, à moins qu’ils n’emploient ce coton comme les chirurgiens font ici les étoupes dans une ventouse ». Les moxas étaient effectivement une sorte de cône qui était allumé sur le sommet et dont la base reposait sur la partie malade : la chaleur et la douleur augmentent ainsi progressivement à mesure que le feu se rapproche de la peau. Cette technique et la fabrication des moxas étaient encore largement répandues à la fin du XIXe siècle. D’après les auteurs de l’époque, les moxas étaient utiles dans le rachitisme, la carie des vertèbres, les abcès par contagion, les maladies des reins, du foie, des tumeurs blanches, des névralgies, etc. Dans la 18e édition-bis de l’Officine, on distingue différents moxas : celui de velours de Percy, les poupées de feu, ou encore les moxas nankins de Raincelain, et les moxas de Marmoral.

|

| |

|

| Les autres formes pharmaceutiques oubliées |

| |

|

Affiche publicitaire pour l’Embrocation CHANTECLAIR

(Mich – Michel Liébaux, 1920)

La Santé s’affiche, Thérabel Group, 2003 |

Comme nous l’avons indiqué initialement, il est extrêmement ambitieux de chercher à connaître l’histoire de toutes les formes d’administration des médicaments tant elles sont nombreuses. Ainsi, nous n’avons pas parlé des formes très particulières comme les taffetas, les papiers ou les mouches, les fomentations et les embrocations. De même, nous aurions pu évoquer les gâteaux médicamenteux. Cette forme pharmaceutique existait déjà dans l’Antiquité égyptienne comme l’indique le Papyrus Ebers qui donne plusieurs recettes de galettes ou de gâteaux médicamenteux : par exemple, un médicament destiné à « nettoyer l’intérieur du corps » contient un fruit « broyé finement et placé dans quatre gâteaux qui seront trempés dans du miel, et ingurgités par l’homme » (Eb32).

On retrouve cette forme au XIXe siècle dans le catalogue Menier qui propose des biscuits dépuratifs, des biscuits ferrugineux ou purgatifs et toute une série de biscuits vermifuges comme ceux de Sulot à la santonine. Ce même catalogue comprend des « pains-biscuits » et pains d’épices. On trouve également les biscuits purgatifs et vermifuges dans le catalogue GOY au début du XXe siècle. On peut enfin mentionner dans le même ordre d’idée les bonbons médicamenteux qu’on trouve en grand nombre chez Menier en 1860 : Bonbons iodés, à l’eau de Vichy ; Bonbons de Malte, contre le mal de mer ; ou encore Bonbons persans, de Duvignau

|

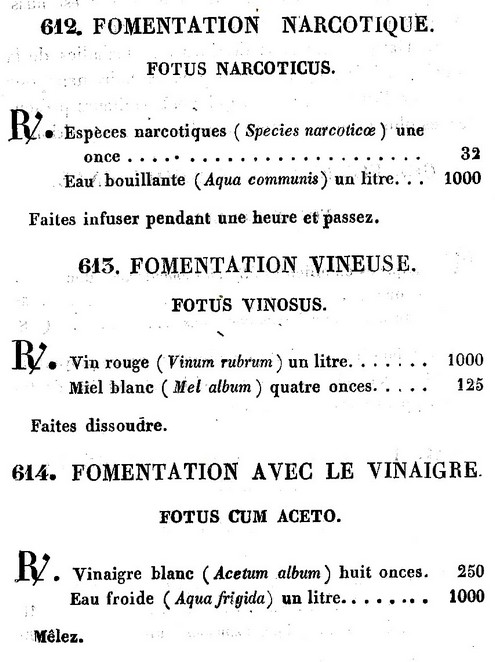

Diverses fomentations

de la Pharmacopée française 1837

|

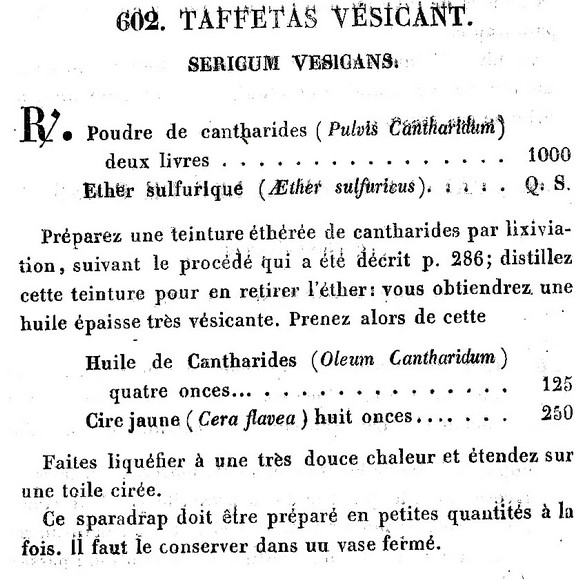

Taffetas vésicant,

Pharmacopée française 1837

|

|

On aurait pu également invoquer les pencils, ces médicaments anglais qui se présentaient sous forme de bâtonnets de 5 à 6 centimètres. Ou encore les épithèmes : il s’agissait de topiques aplatis et pâteux dans lesquels, il n’entrait en principe ni stearate de plomb, ni résine, ni corps gras. On en trouve aussi dans divers ouvrages de référence et dans l’Officine en 1945 : épithème antigoutteux, épithème argileux, épithème vermifuge, à appliquer sur l’ombilic.

|

| |

|