Histoire des formes galéniques (11)

8° groupe : « les formes pharmaceutiques, en général magistrales, à composition variable, employées pour l’usage externe »

|

|

|

|

|

|

La voie externe est sans doute la deuxième voie la plus fréquente d’administration des médicaments. Là aussi, les formes pharmaceutiques se sont diversifiées pour répondre au mieux aux besoins des patients. Nous en avons déjà vu plusieurs dans le groupe 6 de Dupuy. Mais de très nombreuses autres formes existaient et parfois existent toujours pour les traitements externes

|

|

|

|

Sparadraps, taffetas, papiers, écussons, mouches, collodions

|

|

|

|

Pansements stériles TUTO, Catalogue Cooper, 1930 |

Le terme de sparadrap n’avait pas la signification usuelle actuelle. Il était utilisé pour désigner une forme pharmaceutique constituée de bandes de fil, de coton ou de soie, ou même de papier (on parlait alors de papiers emplastiques), dont on recouvrait l’une des faces avec une couche de masse emplastique.

L’emplâtre utilisé pouvait être de nature très variable. Le sparadrap commun était obtenu avec l’emplâtre diachylon gommé, mais on peut citer le sparadrap mercuriel ou encore le sparadrap d’opium.

D’après le Codex, un sparadrap bien préparé devait présenter les caractéristiques suivantes :- être recouvert d’une couche égale et convenablement adhérente de masse emplastique,- être assez souple pour être plié sans que la masse se froisse, se brise ou se détache,- être assez consistant pour qu’il n’adhère pas intimement à la peau, et qu’on puisse le détacher facilement (Goris, 1942).

A notre que les taffetas sont également des sparadraps obtenus en remplaçant la toile par du taffetas (tissu en soie). Il n’y a donc pas de différences fondamentales entre les deux, indique Dupuy en 1894.

|

|

|

|

|

Le sparadrap était déjà décrit par Lémery (1766) dans sa Pharmacopée universelle. Dénommé également Toile gautier, dit-il, c’est un emplâtre digestif, suppuratif, destiné à être appliqué sur les cautères. En 1834, Guibert en décrit sa préparation qui, dit-il, peut être faite avec des instruments nommés sparadrapiers, mais le plus simple consiste en deux bâtons de bois fixant le tissu : deux aides tiennent horizontalement ces deux bâtons et s’éloignent l’un de l’autre. Une troisième personne verse l’emplâtre fondu sur la toile et l’étend à l’aide d’un couteau de fer. Après quelques heures d’exposition à l’air, on découpe et on roule la toile sur elle-même pour lui conserver sa fraîcheur et sa souplesse.

Le seul inconvénient de ce mode de préparation, dit Guibourt, est d’exiger le concours de 3 personnes. Dorvault, dans la première édition de L’Officine (1844), indique que la forme « sparadrap » prend à cette époque de plus en plus d’importance. Il décrit de nombreuses formules de sparadraps, et en particulier le sparadrap de Mille ou sparadrap en caoutchouc. Il précise que Mille n’est pas le premier à avoir proposé de faire entrer le caoutchouc dans les emplâtres, mais Swédiam.

|

|

Etiquette du Coton iodé, Catalogue GOY, début XXe siècle

|

Publicité pour le Ouataplasme (Langlebert)

|

|

|

De nombreuses autres formes pharmaceutiques ont cherché à adapter le traitement aux pathologies accessibles par voie externe.

C’est ainsi que le collodion, solution de fulmicoton dans l’éther alcoolisé, fut découvert presque en même temps par un Français et un Allemand, indique la Chronique médicale en 1928.

L’Allemand Christian Friedrich Schodbein ayant découvert la solubilité de la nitrocellulose dans le mélange alcool-éther, en fait la communication au Times le 13 novembre 1846 et propose son utilisation dans les plaies.

Cette découverte est relatée dans un ouvrage allemand paru en 1908.

|

|

Cependant, quelques jours avant la publication de Schodbein, le Français Louis Ménard aurait annoncé cette découverte à l’Académie des Sciences.

Quant à Dupuy (1894), il considérait que le collodion était un produit d’importation américaine, inventé à Boston, en 1847, par un étudiant en médecine nommé John Parker Maynard.

La préparation fut dénommée collodion par Auguste A. Gould quelques années plus tard.

|

|

Publicité pour l’emplâtre ANGEAU

Catalogue Cooper, 1930 |

Destiné à être appliqué sur la peau en vue du traitement des verrues ou des cors, le collodion était aussi utilisé dans le Formulaire Bouchardat pour « réunir les plaies et arrêter le sang qui s’écoule des piqûres de sangsues ».

Mélangé à l’huile de ricin, le collodion était étendu sur la partie malade au moyen d’un pinceau et devenait, toujours selon Bouchardat, utile pour l’érysipèle, le zona, les lésions traumatiques, les brûlures, les engelures, le rhumatisme articulaire aigu, la péritonite, la pleurésie, etc. Le collodion riciné était aussi employé pour les tumeurs du sein, le choléra et l’hystérie !

|

|

|

|

|

|

Dupuy, en 1894, précise que les collodions étaient peu employés en cette fin de XIXe siècle, mais en donne cependant près d’une dizaine de formules dont le collodion mercuriel, appelé aussi collodion corrosif et collodion caustique ; le collodion iodoformé ; le collodion iodé ; le collodion au thymol ; et le collodion contre les cors (formule de Vigier), pour remplacer, dit-il, toutes les pommades connues.

|

Publicité pour la Ouate Thermos

Catalogue Cooper, 1930 |

|

|

|

|

| Bougies |

|

|

|

|

|

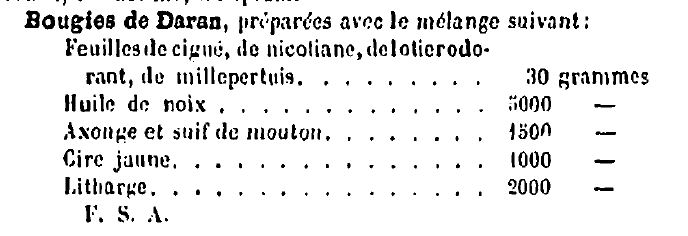

A. Baumé.

Elements de Pharmacie théorique et pratique,

1790, 6° édition |

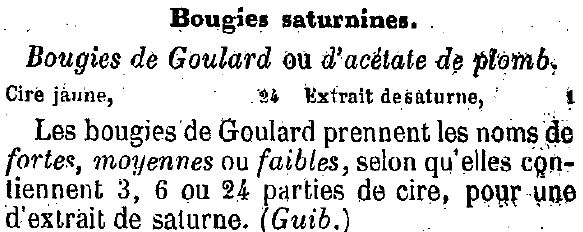

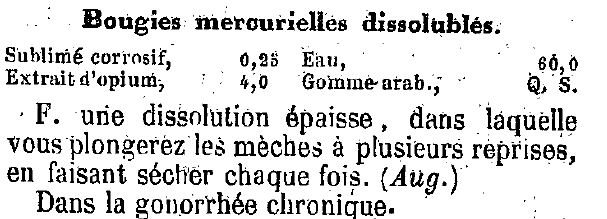

Les bougies étaient uniquement employées dans le traitement des maladies de l’urètre. Bouchardat précise « qu’on leur donne la forme d’un cylindre qui va en s’amincissant légèrement d’une extrémité à l’autre, dont le diamètre, variable selon le besoin, se rapproche ordinairement d’une plume à écrire, et dont la longueur ne dépasse guère 27 centimètres ». Elles étaient faites en trempant une mèche de coton ou de tissu dans un emplâtre liquéfié. On commercialisait aussi des bougies dites « en caoutchouc » faite avec de l’huile de lin épaissie.

Lorsque leur longueur était réduite, on parlait de crayons médicamenteux ou crayons-bougies. Pour préparer ces formes galéniques très spécifiques, on employait des mucilages de gomme (le plus souvent la gomme arabique) additionnés de glycérine, auxquels on ajoutait les substances actives. Les crayons pouvaient également être utilisés pour le traitement des pathologies de la cavité utérine. C’est ainsi que Bouchardat décrit en 1886 les crayons tanins de Becquerel (5mm de diamètre, 3 cm de longueur) et les crayons d’iodoforme pour cet usage.

|

|

|

|

|

|

Cette forme médicamenteuse était assez répandue au XIX° siècle si l’on en croit l’Officine de Dorvault. Dans son édition de 1844, ce dernier énumère d’une part les différentes sortes de bougies qu’il divise en emplastiques, d’une part, et en élastiques ou instrumentales, d’autre part. Les premières sont utilisées comme dilatant, siccatif, fondant, etc., tandis que les secondes sont plutôt des instruments de chirurgie destinés à dilater le canal urétral en cas d’obstruction. Dorvault décrit 11 formules de bougies. Plusieurs étaient de composition étonnante comme, par exemple, les bougies de Daran, à base de fiente de brebis, d’huile de noix, de ciguë, de nicotiane, etc. On faisait cuire l’ensemble qu’on ajoutait à du suif et de l’axonge, puis de la litharge et enfin de la cire jaune. Il y avait encore 2 formules de crayons au Codex de 1908 : les crayons à l’iodoforme et ceux au tanin. La fabrication en était assez complexe et totalement artisanale. Goris (1942) décrit deux procédés pour les obtenir : le procédé Toledo et le procédé Soulard.

|

A. Baumé.

Elements de Pharmacie théorique et pratique,

1790, 6° édition

|

|

|

|

|

Publicité pour les produits Chaumel.

L’Union Pharmaceutique

Mars 1923 |

Procédé Toledo (avec gomme arabique, sucre de lait, miel, glycérine et substance médicamenteuse) : On fait une masse pilulaire avec la gomme arabique, le sucre de lait, le miel, la glycérine et la substance médicamenteuse. On roule les crayons et on façonne une extrémité en pointe. On les plonge dans un mélange de cire et de beurre de cacao à parties égales en les tenants fixés à l’extrémité d’une épingle.Procédé Soulard (avec beurre de cacao, lanoline et cire blanche). Les 3 substances sont fondues au bain-marie, puis coulées dans un récipient. La masse ainsi obtenue est conservée pour être utilisée à l’occasion d’une prescription magistrale. Au moment de l’emploi, on y incorpore la substance active et on façonne les crayons de la longueur voulue et d’un diamètre de 3 mm.Goris décrit également les bougies à la gélatine, formule dans laquelle on pouvait ajouter la substance active (tanin ou iodoforme). De nombreuses formules de bougies seront encore présentes dans l’édition de 1955 de l’Officine.

Dorvault et ses successeurs, dans les éditions de 1928, 1945 et 1955 de l’Officine décrit une autre forme originale de bougies : les bougies porte-remède. Sous le nom de bougies-chandelles médicinales, peut-on y lire, on avait proposé des bougies à brûler ordinaires, chargées de substances médicamenteuses. Les pharmacopées anglaises listent des bougies de cire de vermillon pour fumigation mercurielle.

|

|

|

|

|

|

Pessaires et les ovules |

|

|

Les pessaires étaient des médicaments solides qui étaient destinés à être introduits dans le vagin.

Ils peuvent être considérés comme les ancêtres des ovules et des comprimés gynécologiques.

Dès l’antiquité égyptienne, les papyrus médicaux témoignent des traitements intra-vaginaux sous diverses formes.

Le papyrus médical Ebers, par exemple, propose un traitement pour « faire qu’une femme cesse d’être enceinte pendant un an, deux ans ou trois ans : parti-qaa de l’acacia ; plante-djaret ; dattes. Ce sera broyé finement avec un vase-hénou de miel.

En imprégner un tampon végétal. Ce sera placé dans le vagin » (Eb.783ter). |

|

| Plusieurs médecins célèbres de l’Antiquité grecque et romaine vont proposer des formules de pessaires tels que Hippocrate, Erasistrate, ou encore Celse (qui n’était vraisemblablement pas médecin). Les Arabes vont également prescrire des pessaires. On retrouve cette forme au Moyen-âge chez Ambroise Paré par exemple. |

|

|

|

Les pessaires continuent d’avoir leur place dans les pharmacopées du XVIIe siècle, mais seront moins utilisés au XVIIIe. Jean Astruc (1684-1766), célèbre médecin de Montpellier, donne, par exemple, la formule suivante de pessaire médicamenteux : « Il est fait avec de la fiente de cochon ou d’âne, imbibée de suc de plantain ou de pourpier et pétrie avec un peu de mucilage de coing ou de gomme adragante, tiré avec de l’eau de rose dont on fait une pâte ferme que l’on met dans le taffetas ou la gaze. Utilisé comme astringent dans les pertes de sang ». |

|

Pendant toute cette période, le pessaire est en concurrence avec d’autres formes d’administration dans le vagin : injections, suppositoires, ou fumigations. Au XIXe siècle, les pessaires sont décrits par Soubeiran (1847). Ils ont, dit-il, des formes très variées.

Ils sont en toiles fines ou en soie, et on les remplit de poudre ou d’autres matières. On en fait également en gomme élastique, en huile de lin épaisse, en cuir bouilli, en ivoire, en bois, etc. Malgré tout cette forme resta marginale dans l’arsenal des formes pharmaceutiques jusqu’à l’usage de la glycérine par Chaumel du Planchat à la fin du XIXe siècle.

Le catalogue GOY de 1900 compte 36 ovules vaginaux à base de « Glycérine solidifiée » dont plusieurs à base de morphine ou d’extrait d’opium. Il y eu ensuite un siècle d’usage relativement étendu de cette forme pharmaceutique qui fut peu à peu remplacée par les comprimés gynécologiques et les capsules vaginales.

|

|

|

Publicité pour les Ovules Cristal

Catalogue de la COOPER, 1930

|

|

|

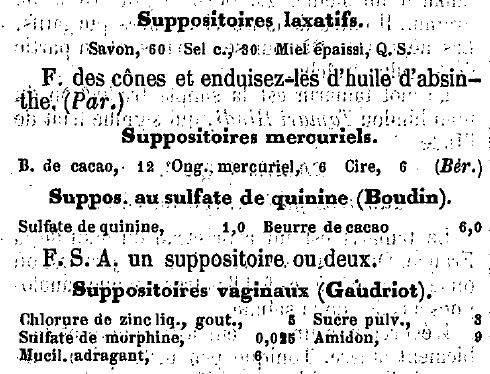

Suppositoires :

|

|

Publicité pour les Intusoires Bailly

Années 1920 |

Publicité pour les suppositoires Adrectal,

Catalogue de la COOPER, 1930

|

|

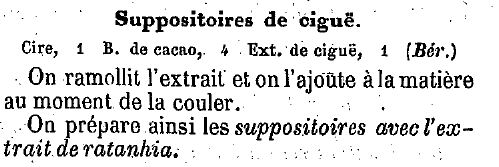

Suppositoires de cigüe, L’officine de Dorvault, 1855.

|

Moyse Charas, dans la Pharmacopée Royale, Galénique et Chimique définit ainsi les suppositoires : « Médicaments solides, de la longueur et de la grosseur à peu près du petit doigt, arrondis et faits presque en pyramide. Ils ont été inventés pour la commodité des personnes qui ne peuvent pas prendre des clystères ou qui ont de la répugnance ou dont la maladie ou la constitution ne le permettant pas ».

C’est à peu près la même définition qu’on retrouve dans tous les ouvrages de référence de l’époque mais bien plus tard également, par exemple dans le Formulaire Bouchardat qui précise que le suppositoire fait ordinairement 5 grammes. La pharmacopée de 1908 fixera le poids des suppositoires est de 3 grammes pour l’adulte et 2 grammes pour l’enfant.

|

|

|

|

|

|

Les suppositoires étaient connus depuis l’Antiquité égyptienne. On en trouve en effet plusieurs formules dans le Papyrus Ebers dont celle-ci pour « refroidir l’anus » :

Graisse de bubale 1

Cumin 1

Sera mis sous forme de suppositoire et introduit dans l’anus (Eb 142),

|

ou encore cette autre formule destinée à « chasser les substances brûlantes qui sont à l’anus » :

Farine de fève

Poudre de plante-djaret 1

Oliban 1

Résine-ihemet 1

Galène 1

Ce sera mis sous forme de suppositoire et introduit dans l’anus (Eb 155)

|

On trouve aussi de nombreuses formules de suppositoires dans les écrits d’Hippocrate (460 av. J.C.). On y trouve déjà des suppositoires contre les hémorroïdes à base d’alun et de noix de Galle. Très vite, le miel est un des constituants majeurs des suppositoires. Hippocrate employait aussi des suppositoires chauds contre l’inflammation du rectum. Il préconisait aussi l’emploi d’un même suppositoire plusieurs fois. Le suppositoire pouvait aussi servir de support au médicament. On utilisait par exemple des supports solides en corne que l’on trempait dans des médicaments. Hippocrate proposait les suppositoires pour une action laxative ou une action locale. Mais il a également utilisé des suppositoires vaginaux. On peut donc considérer que les ovules, d’abord appelés pessaires, ont une origine qui se confond avec celle des suppositoires.

|

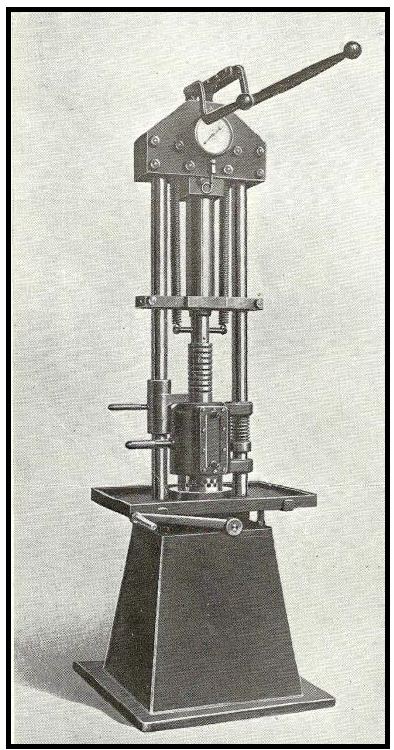

Machine hydrolique à suppositoires Frogerais

1930 |

|

|

|

|

Les suppositoires

Album de galénique pittoresque

Dessin de Jean-Paul Ladril, Editions Pariente, 1996 |

Discoride (79 Ap. J.C.) et Rufus d’éphèse prescrivait des suppositoires. Ce dernier consacre dans ses œuvres un chapitre important aux suppositoires. Il conseille d’employer les suppositoires pour les malades qui, en raison de leur faiblesse, ne peuvent pas supporter les lavements « tantôt à cause des matières dures se trouvant dans le rectum… mais surtout dans les cas de fièvres très fortes, ainsi que pour ceux chez qui la matière tend à remonter et sur lesquels l’emploi du lavement produit un effet contraire ».

Dans ses formules de suppositoires, c’est le miel qui est le principal excipient, mais on peut, dit-il, remplacer le miel par la résine sèche ou la poix, ou des figues grasses hachées ou bien encore des raisons secs sans pépins, ou du savon. « Le meilleur suppositoire est celui que l’on compose avec des feuilles encore vertes de mercuriales broyées, pétries et desséchées ».

|

|

|

|

|

|

Galien (131 à 200) va utiliser des formules semblables à celles de Rufus d’Ephèse. Avicenne (980 à 1037) enfermait souvent les suppositoires dans un morceau de vieux lin qui permettait de retirer la masse non dissoute. Durant plusieurs siècles, en tout cas, le suppositoire restera une forme très courante et les formules seront extrêmement nombreuses. Au XVIIe siècle, Mr de Meuve distingua deux sortes de suppositoires, les uns dits « eccoprotiques » fait d’une substance solide, racine de mauve, tige de bette, d’arrache ou de chou, que l’on enduit de beurre salé ou de savon, soit d’une chandelle de cire ointe d’huile. Les autres sont des suppositoires « artificiels », car préparés selon l’art et sont à base de miel cuit enduit ou mêlé à des poudres végétales. Les Arabes employaient des chyâfs, médicaments se présentant sous forme de petits magdaléons.

|

Suppositoires, l’Offine de Dorvault, 1855

|

|

|

Les premiers excipients utilisés pour la préparation des suppositoires le miel, la graisse d’oie, la résine sèche, la poix, ou bien encore les raisins secs sans les pépins, ou encore le savon. C’est Baumé qui mentionne pour la première fois le beurre de cacao comme excipient des suppositoires dans les Eléments de Pharmacie (1762). Il y indique que la base des suppositoires est le suif, la graisse, la cire blanche ou jaune, le miel épaissi.

|

|

Publicité pour Lumbrical. Laboratoires M. Boismare |

Il ajoute qu’on fait quelquefois des suppositoires « avec du beurre de cacao tout pur ; on met pour cela du beurre de cacao dans un morceau de marbre, qu’on a chauffé avec de l’eau chaude, on pile le beurre de cacao avec un pilon qu’on a échauffé en même temps, jusqu’à ce qu’il se réduise en une pâte solide, qu’on puisse manier, alors on roule cette pâte sur une feuille de papier, pour en former un rouleau de la longueur et de la grosseur qu’on juge à propos, et on le fait un peu pointu par un bout : on le coupe ensuite lorsqu’il est froid ; il doit avoir une figure conique ».

|

|

Le beurre de cacao est obtenu en torréfiant légèrement le cacao pour séparer l’enveloppe tégumentaire. Il s’agissait là d’une innovation technique importante pour la pharmacie et en particulier pour la fabrication des suppositoires. Ce nouvel excipient va prendre progressivement sa place dans les formules de suppositoires.

C’est ainsi que le Formulaire de Bouchardat de 1840 ne contient que 6 formules de suppositoire dont 4 contiennent du beurre de cacao. Dans son édition de 1878, le même auteur décrit 18 formules dont 11 à base de beurre de cacao. Parmi elles, Bouchardat donne une formule générale de suppositoires au beurre de cacao permettant d’incorporer diverses substances actives. Le beurre de cacao n’apparaît cependant à la Pharmacopée française qu’en 1866.

|

Buvard publicitaire pour Suppo-Vita C,

Laboratoire Césari |

|

|

D’autres excipients apparaissent progressivement : le mélange glycérine-gélatine, mentionné pour la première fois en France par Dieudonné en 1897, l’agar-agar, la lanoline-paraffine, le blanc de baleine, le copraol (extrait de l’huile de coco), entre autres

|

|

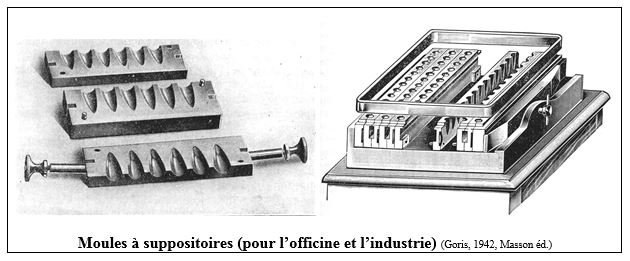

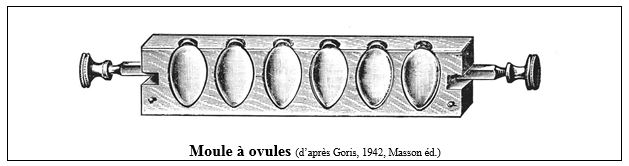

Avant 1762, il n’existait pas de moules et les suppositoires étaient taillés au couteau (pour les supports solides comme le savon) ou roulés entre les doigts (pour ceux à base de miel, de suif ou de graisse d’oie). Après cette date, on trouve les premiers moules à suppositoires. Ceux-ci étaient d’abord des cornets de papiers enfoncés dans le sable, dans lesquels était coulé le beurre de cacao, puis ensuite des cornets en fer. Le premier moule pour la préparation à froid des suppositoires fut celui de Davidson en 1875, puis vinrent ensuite ceux de Berquier et Tschishewgky en 1893.

Au début du XXe siècle, les moules pour la préparation à chaud des suppositoires se sont multipliés, tant dans les officines que dans les laboratoires industriels. C’est le début de la fabrication industrielle des suppositoires. Cette fabrication sera sensiblement modifiée après la deuxième guerre mondiale qui verra la place du beurre de cacao réduite et l’arrivée d’autres excipients plus facile à utiliser.

|

Publicité pour Pancalcion à la vitamine C Suppositoires

Années 1960 |

|

|

|

|

Liniments et fomentations

|

|

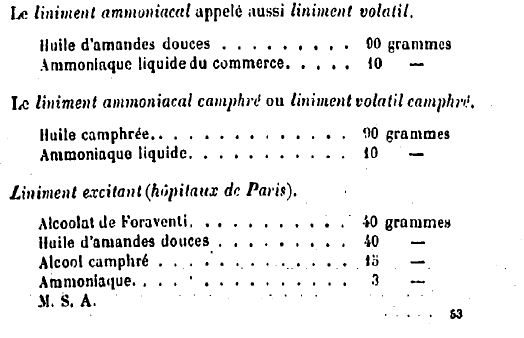

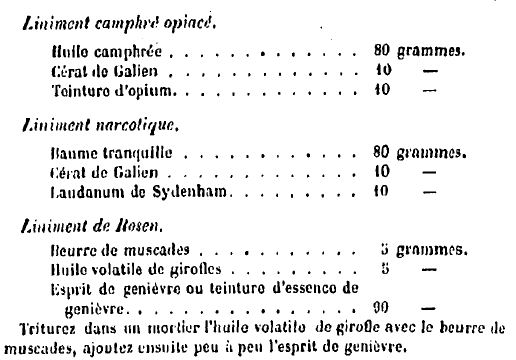

Liniment les plus employés à l’époque de Dupuy (1894)

|

Liniment les plus employés à l’époque de Dupuy (1894)

|

|

|

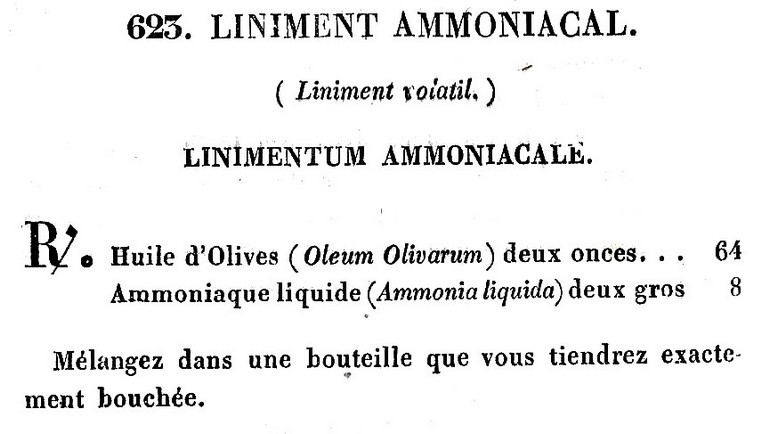

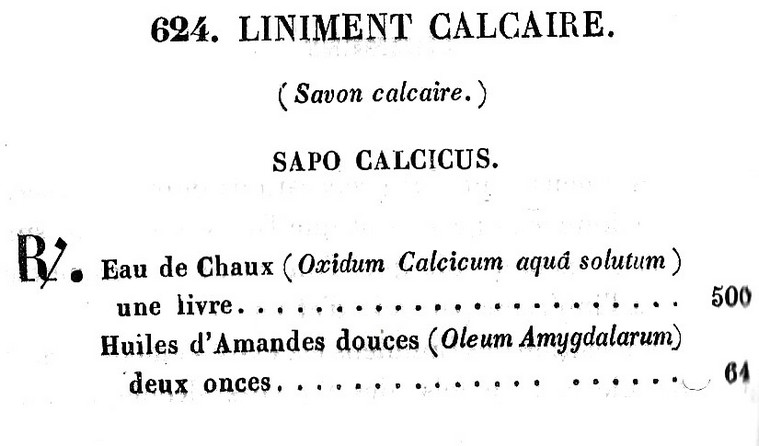

Les liniments étaient une forme pharmaceutique très répandue jusqu’au début du XXe siècle. Généralement liquides, ils étaient destinés à oindre la peau et à atteindre par absorption les tissus à traiter. Ils étaient le plus souvent composés de matières grasses. On a aussi utilisé pour les désigner le terme de frictions.

Charas y consacre une partie de son ouvrage de 1676, de même que Lémery.

Baumé, en 1784, décrit le liniment contre la paralysie ou eau de Barnaval, à base d’huile de petits chiens et du savon noir. Bouchardat, dans son Formulaire, en décrit plus d’une cinquantaine.

On y trouve par exemple, le liniment d’atropine, mélange d’atropine et d’huile d’olive pour la dilatation des paupières, ainsi que le liniment au chloroforme (Codex), mélange d’huile d’amandes douces et de chloroforme pour traiter les névralgies faciales.

Dorvault, quant à lui, proposait d’appliquer les liniments à main nue ou gantée, ou avec l’aide d’un morceau d’étoffe (le plus souvent de la flanelle) et donna de très nombreuses formules de liniments dont celui de Siebold destiné à traiter le hoquet des enfants !

|

|

Liniment ammoniacal et liniment calcaire

Pharmacopée française, 1837

|

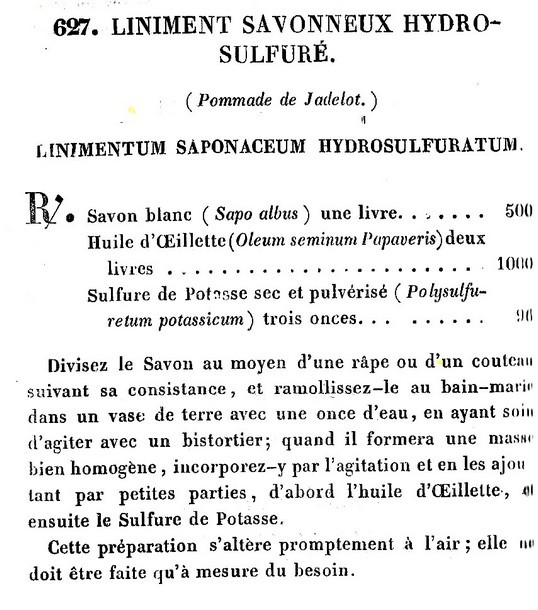

Liniment savonneux hydrosulfuré

Pharmacopée française, 1837

|

|

|

|

|

|

|

|