Histoire de l’usage des plantes médicinales (3)

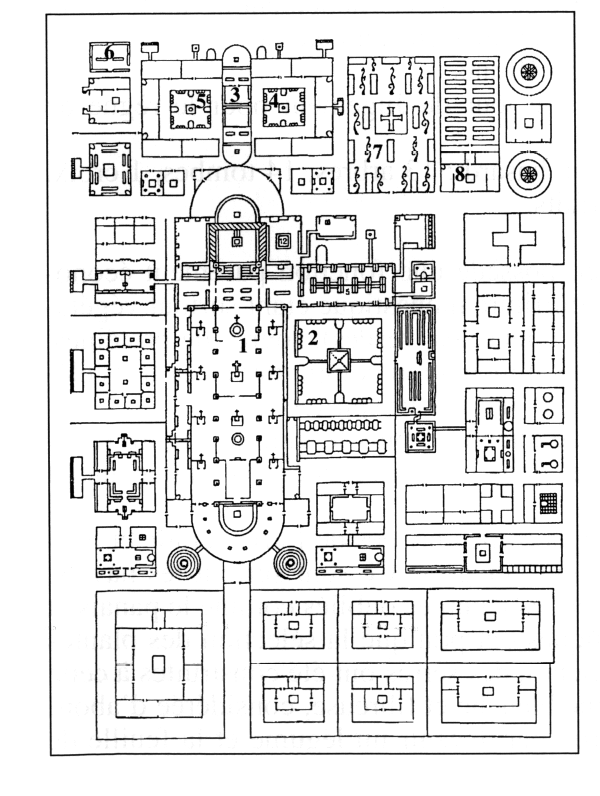

Nous poursuivons notre exposition sur l’usage des plantes médicinales dans l’histoire. Lors de la dernière exposition, nous avons eu un aperçu des jardin des apothicaires. Mais il faut aussi évoquer les jardins monastiques. Voici quelques extrait d’un article de Bernard Beck paru dans notre Revue à propos du jardin monastique (RHP, 2000): « L’hortulus n’est initialement et prosaïquement dans les premiers textes relatifs à la vie érémitique et cénobitique qu’un jardin potager… Les premiers jardins monastiques s’organisent non dans les monastères de saint Benoît de Nursie, mais dans les monastères irlandais, où s’est réfugiée pendant les invasions barbares la culture gréco-latine et la science des topiarii romains. » On distingue plusieurs type des jardins monastiques, le potager, le verger et l’herbularius, le jardin des simples, qui forme le dernier élément du triptyque. « À la chute de l’empire romain, le savoir médical de l’Antiquité a été sauvegardé par la grande abbaye bénédictine du Mont-Cassin et par l’école de Salerne. Cette dernière, bien placée en Italie du Sud, y a ajouté les connaissances de l’Islam. Au XIIe siècle l’un de ses maîtres, Mattheus Platearius, rédige la première encyclopédie médicale, Le Livre des simples médecines. 229 chapitres sur 273 de cette somme des connaissances botaniques sont consacrés aux simples. Les moines possédaient une connaissance empirique mais très précise des vertus médicinales des plantes. L’herboriste avait un rôle important dans l’abbaye dont il était à la fois l’apothicaire et le médecin.

Nous continuons la liste de quelques plantes exotiques mentionnées dans l’ouvrage de Geoffroy (1765) avec les résines et autres plantes diverses (Voir à la fin de l’exposition la définition des termes médicaux au XVIIIe siècle).

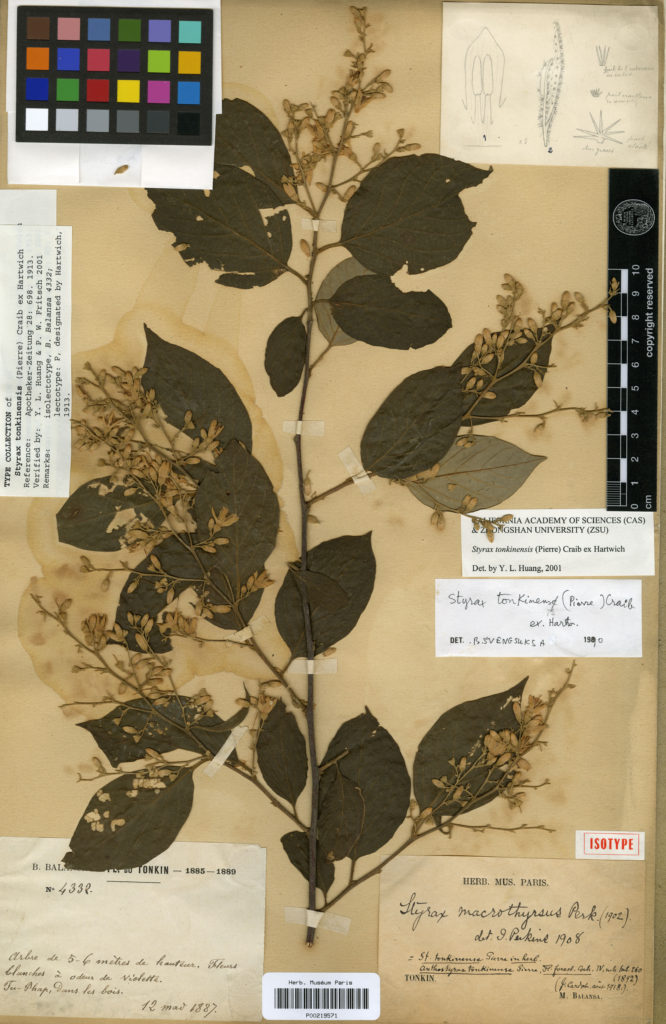

Benjoin : Le Benjoin entrait, au XVIIIe siècle dans plusieurs préparations importantes, selon Geoffroy (1765) : « La Poudre céphalique odorante, les Trochisques d’Alypta, l’Onguent ou Pommade des Boutiques, l’Emplâtre céphalique, stomachique ; les fleurs de Benjoin (composition chimique), entrent dans les Pilules Balsamiques de Richard Morton. » Pomet nous dit que cet arbre croît en quantité dans la Cochinchine, principalement dans les forêts du Royaume du Laos et de Siam. « C’est pourquoi les gens de la suite des Ambassadeurs de Siam en apportèrent une grosse quantité à Paris, où il fut vendu à bon marché. » La première mention du Benjoin est due à Ibn Batuta, qui visita Sumatra au cours d’une expédition en Orient, de 1325 à 1349. L’Encens de Java » s’appelait en arabe « Lubân Jâwi », mot qui s’est transformé peu à peu en « Benjoin ».

En 1461 et 1490, on trouve mentionné le benjoin, à côté du bois d’aloès, dans les présents offerts à des doges de Venise par le sultan d’Egypte.

Puis Vasco de Gama parle d’un Benjoin de Siam. Au début du XVIe siècle, le voyageur portugais Barbosa, visitant Calicut, sur la côte de Malabar, constate que le benjoin est un article d’exportation très estimé. Cette drogue constituait en effet, à cette époque, une des denrées importées par Venise. C’est Garcia d’Orta qui, au milieu du XVIe siècle, donna les premiers renseignements précis et scientifiques sur le benjoin. Il distingua la drogue de Java et Sumatra, de celle de Siam. On saura plus tard que le benjoin de Siam vient du Styrax tonkinensis, qui se trouve dans le nord du Laos et du Vietnam. (L. Girre, 1981). Le benjoin officinal est le benjoin du Maos, dit « du Siam » qui se présente sous forme de larmes. Le papier d’Arménie est préparé à l’aide d’une teinture de benjoin.

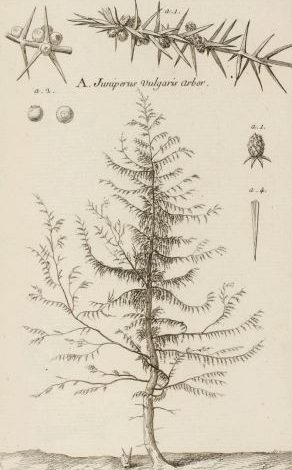

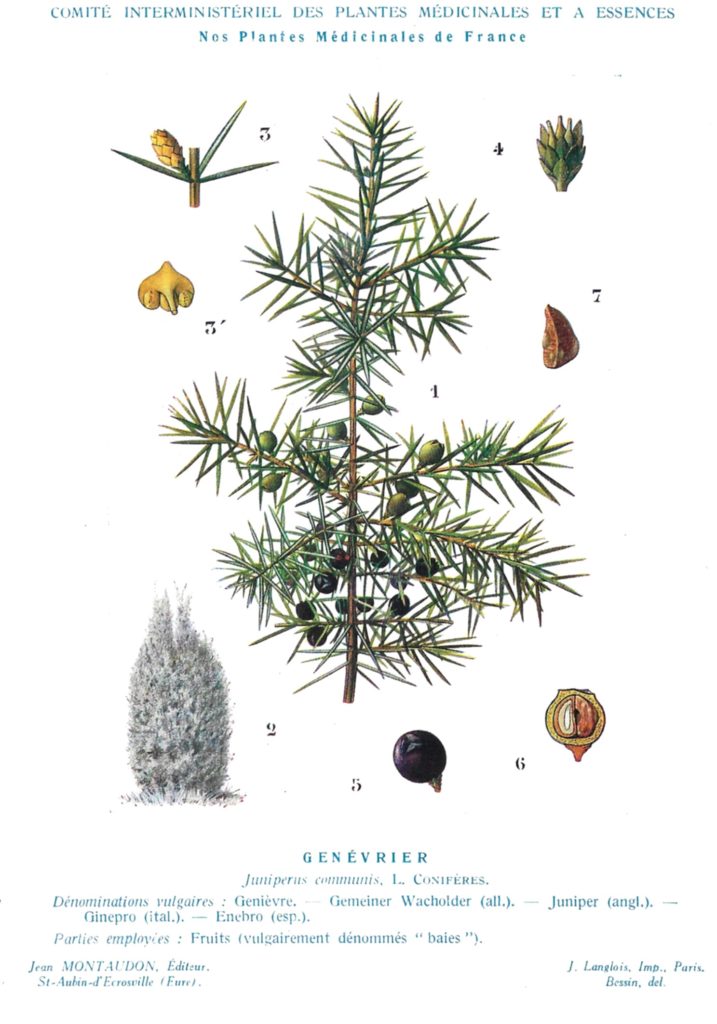

Genevrier : Le Juniperus communis L. (Cupressaceae) est un arbrisseau commun dans toute l’hémisphère nord où il a été considéré comme une plante sacrée par de nombreuses civilisations. Brûler du genévrier ou l’appliquer sur sa demeure était censé purifier l’air, faire fuir les mauvais esprits, les animaux dangereux et même les envahisseurs. Au Moyen-Age, il était considéré comme une panacée utile, notamment, pour traiter la peste et d’autres maladies épidémiques. En fonction de sa répartition géographique, il est probable que les propriétés du genévrier ont été connues des populations préhistoriques. Son nom dérive du celte juneperus signifiant âpre, en raison du goût des pseudofruits.

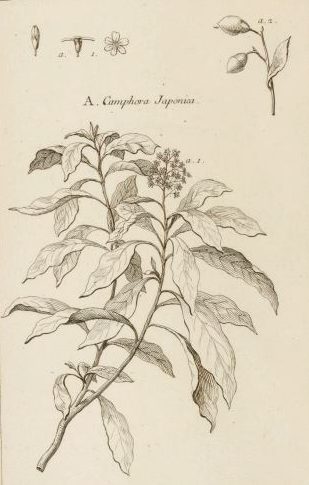

Camphre : La plus ancienne mention du Camphre en thérapeutique remonte au VIe siècle. A cette époque, le médecin arabe Aëtius le préconisait pour le traitement des rhumatismes. Le camphre fut, pendant plusieurs siècles, considéré comme l’un des parfums les plus rares et les plus précieux. Avant le VIe siècle, l’arbre producteur était connu en Chine mais uniquement pour son bois précieux. Le camphre de ce camphrier de Chine, Cinnamomum camphora, fut connu, selon Marco Polo, vers la fin du XIIIe siècle, et les renseignements les plus anciens concernent le camphre très estimé du camphrier de Malaisie (Dryobalanops aromatica).

C’est Marco Polo (1254-1323) qui, au cours de ses voyages en Asie, distingua les camphriers du sud-est de la Chine, de ceux qui fournissent le camphre de Bornéo. Ibn Batuta rapporte qu’après avoir visité le roi de Sumatra, on lui fit présent, au moment de son départ, en 1347, de camphre, de bois d’aloès, de clous de girofle et de bois d santal. Les écrivains arabes affirmaient tous, en effet, que le meilleur camphre est un produit de Fansùr (ou Barus, ville de la côte occidentale de Sumatra).

Introduit en Europe par les Arabes comme un parfum rare, le camphre était devenu un médicament dès le XIIe siècle, mais Garcia d’Orta dit, en 1563, que seul le camphre de Chine est importé en Europe au XVIe siècle, celui de Bornéo et de Sumatra coûtant cent fois plus cher. Il faudra attendre la fin du XVIIe siècle pour que Kaempfer détermine avec précision, en 1690, les deux espèces d’arbres producteurs. A la même époque, le camphre brut était devenu commun en France, mais on l’envoyait en Hollande pour le faire purifier. Ensuite, au cours du XIXe siècle, le camphrier de Chine fut cultivé au Japon et surtout à Formose. (L. Girre, 1981). Au XVIIIe siècle, Geoffroy le décrit comme « anodin, diaphorétique, diurétique, hystérique, alexipharmaque…. Extérieurement, il est résolutif, vulnéraire, adoucissant. Il entre dans la Confection d’Hyacinthe, les Trochisques de Camphre, le Blanc de Rhasis, les Trochisques de Roses, les Pilules hystériques, la Poudre de Sperniole, le Diaphorétique de Paracelse, l’Onguent de Céruse, le Dessicatif Rouge, le Cérat Santalin, l’Emplâtre Styptique, pour les Ganglions, le Diabotanum. »

Acacia/Gomme arabique : L’histoire de cette gomme remonte à une antiquité très reculée. Les Égyptiens allaient chercher la gomme en Arabie, dès le XVIIe siècle avant notre ère. Elle leur était très utile dans la fabrication des peintures. Le manuscrit d’Ebers (un papyrus médical rédigé vers 1550 avant l’ère chrétienne) propose l’emploi de la gomme d’acacia, ou gomme arabique, comme moyen de contraception en association avec des dattes. La gomme fut employée par les médecins arabes et les Salernitains et provenait de Somalis (Aden) et surtout d’Arabie (Djeddah). Dès le Moyen-Age, les commerçants italiens introduisirent cette gomme en Europe en l’achetant en Égypte et en Turquie. Plus tard cette drogue vint aussi de Mauritanie, pays avec lequel les Portugais entretinrent, dès 1449, un commerce direct. L’arbre producteur (Acacia verek) fut nommé par Guillemin et Perrotet au XIXe siècle. (d’après L. Girre, 1981). Pomet (1735) donne davantage de détail sur la fourniture de gomme arabique au XVIIIe siècle, rapportant les propos de Sieur Le Maître : « C’est des Maures que nous avons la gomme arabique : ils la cueillent dans les déserts de la Libye intérieure.

Elle croit aux arbres qui la portent, comme celle qui vient aux Cerisiers et aux Pruniers en France. Ils viennent la vendre un mois ou six semaines avant l’inondation du Niger. On leur donne en échange du drap bleu, de la toile de la même couleur, et quelque peu de fer… ». pour Geoffroy, cette gomme est adoucissante, pectorale et tempérante. « Elle entre dans le Looc de santé réformé de Charas, le Suc de Réglisse noir, la Poudre des trois Santaux, Adragant froide, la Thériaque, le Mithridate, les Trochisques blancs de Rhazi, de Karabé, de Gordon, de Camphre ». En en trouve l’usage chez Fournier (1755) dans plusieurs recettes dont voici un exemple : « Pilules astringentes. Recette: Gomme arabique, gomme adragante, ambre préparé, Axonge humain, Bol d’Arménie, une dragme de chaque. Le tout mis ensemble pour en faire une masse de pilules. La dose est 20 grains. Elle arrête les chaude-pisses et toutes les Gonorrhées. » Au XIXe siècle, Dorvault explique que la gomme arabique (venant de acacia vera) a été complètement remplacée par la gomme du Sénégal (produite par acacia senegalensis) qui est apportée par les Maures Trazzbars aux escales établies sur les bords de la Gambie, et principalement au comptoir français de Portendie.

Gomme adragante : La plante à gomme adragante (tragacanthe) était produite, du temps de Théophraste, en Crête, dans le Péloponèse, l’Iran et l’Irak actuels et le Kurdistan. Dioscoride connaissait sans doute bien cette plante qu’il décrit comme un petit arbuste épineux. Les médecins arabes savaient utiliser la gomme dès le Xe siècle. Elle pénétra en Europe par l’intermédiaire des villes commerçantes d’Italie et était soumise à l’impôt à Pise en 1305. Préconisée plus tard en Europe dans le traitement de l’inflammation des paupières, elle fut décrite successivement par Belon, en 1550, et par Tournefort, en 1700. Au XVIIIe siècle, on la trouve bien décrite par Pomet qui indique que la plante est appelée par les Marseillais Barbe de Renard ou Rame de Bouc. Pour Geoffroy, la gomme adragante est « adoucissante, pectorale, diurétique » et entrait dans plusieurs compositions: Poudre Diatragacanth rafraichissante, Aromatique de Roses, Diarrhodon, des Trois Santaux, les Trochisques blancs de Rhasi, de Karabé, de Camphre. Voici un exemple de recette chez Fournier, avec de la gomme adragante : Liniment pour les Écorchures et inflammations des yeux. Recette : Gomme adragante tirée en eau de Rose, une once; Oliban, Mastic, une dragme de chaque; Huile Rosat, une once; Cire blanche, trois dragmes; y ajouter le mucilage pour faire le liniment afin de s’en servir pour le besoin.

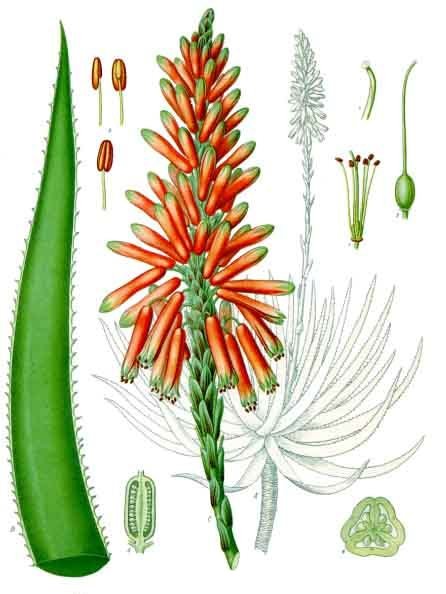

Aloès : Les Égyptiens connaissaient les propriétés de l’aloès, il y a plus de 3300 ans. Après eux, les Hébreux, les Grecs, les Romains et les Arabes ont apprécié son action digestive et purgative. L’aloès possède en effet une longue histoire dans le traitement de la constipation. Un ancien remède chinois dénommé geng yi wan, associant l’aloès à des sels mercuriels et de l’amidon reste utilisé aujourd’hui. L’aloès ne pénétra en Europe qu’au Xe siècle. Jusqu’en 1540, la drogue provenait uniquement de Socotora et des bords de la Mer Rouge. Ce n’est qu’à la fin du XVIIe siècle que l’aloès des Barbades (Aloe vera L. produisant l’aloès des Barbades, dit encore aloès des Antilles ou de Curaçao) entra dans le commerce alors que l’exploitation de l’A. ferox Miller, produisant l’aloès du Cap, ne débuta qu’au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. L’aloès du Natal arriva à son tour au XIXe siècle. Pomet au XVIIIe siècle décrit longuement l’aloès et ses propriétés : »Il convient aux personnes mélancoliques, sujettes aux vers, aux aigreurs d’estomac, convient aux maladies chroniques et opiniâtres, causées par des obstructions, mais il ne convient point à ceux qui sont affligés de crachement de sang, ni aux hémorroïdes. C’est un bon purgatif mais il faut le prendre en mangeant… »

Geoffroy donne la longue liste de l’introduction de l’aloès dans plusieurs médicaments : « Teinture d’aloès, Elixir de Propriété, Assa Picra, Hiera d’Agaric, Hiera Logudii, Pilules Aloëphangines de la Pharmacopée de Londres, Hiéra simples et composées, Agregatives, ou Polycrestes, d’Ammoniac, Cochées, Fétides, d’Or, Sine quibus, Stomachiques, Angéliques, Mercurielles, Impériales de Lyon, Hystériques, Mézentériques, Hydropiques, Tattareuses de Schroder, Extrait Panchymagogue, Huile de Scorpion composée, Onguent d’Arthanica, Mondificatif d’Ache, Emplâtre de Paracelse, de Charpie, Styptique, Collyre de Lanfranc. » Voici une des recettes de Fournier (1755) à base d’aloès : « Bol hydragogue : Recette : Extrait d’aloès, 1 grain; extrait de rhubarbe, 10 grains; mastique en larme, 8 grains; diaphorétique minéral, 6 grains; mercure doux, 8 grains; algaroth, un grain, trochisques alandhal, 2 grains; le tout en poudre et incorporée avec une quantité suffisante de sirop de roses pâles. »

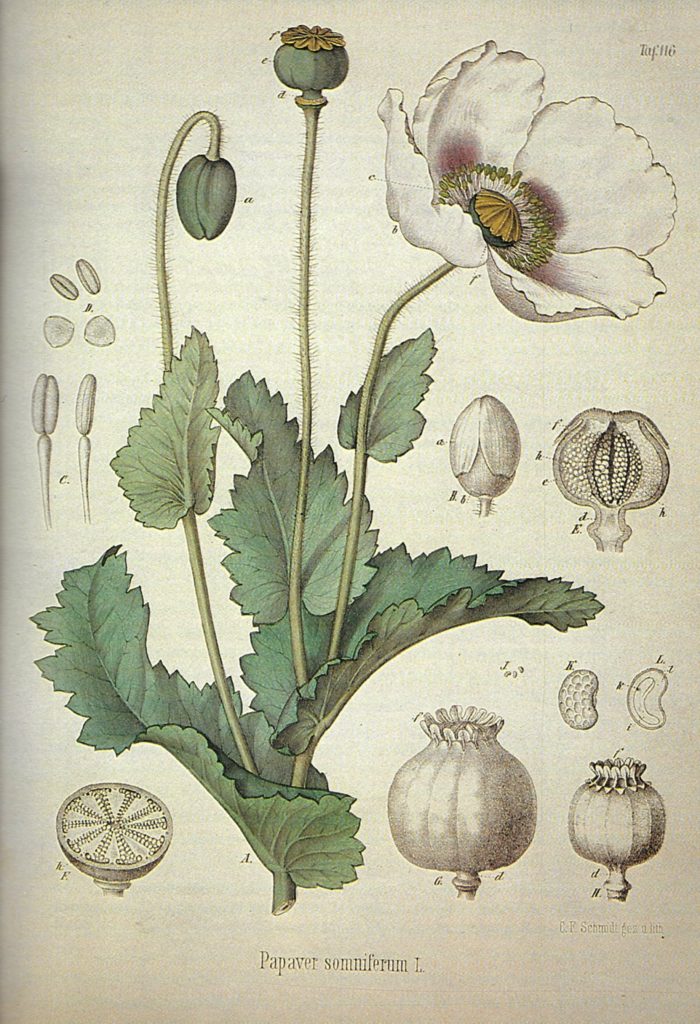

Pavot : L’opium était connu dès la plus haute antiquité et est mentionné par les auteurs les plus anciens (XIe siècle avant Jésus-Christ). L’emploi du suc de pavot était déjà connu au IVe siècle av. JC. Les Grecs Anciens représentaient les divinités Hypnos (le sommeil), Nyx (la nuit) et Thanatos (la mort) ornées de guirlandes de pavot ou portant des pavots dans la main : telles également apparaissaient les statues d’Apollon, d’Asclépios, de Pluton, de Déméter, d’Aphrodite, de Cybèle, d’Isis et autres divinités. Dans la Crête minoenne, une des cinq figures découvertes à Gazi représentant la déesse minoenne « aux mains levées » porte sur la tête trois épingles mobiles en forme de pavot somnifère (1300-1250 av. JC) ; on a pu l’appeler « la déesse aux pavots, patronne de la guérison » ou « la déesse de l’extase ». Les minoens attribuaient à cette plante un caractère sacré et les substances narcotiques étaient considérées comme des symboles d’immortalité. A Chypre, les habitants savaient dès la fin de l’âge du bronze comment recueillir l’opium.(d’après G. Aillaud et al., 1986).

Le pavot originel, Papaver setigerum, est cultivé pour la première fois dans les plaines de la Mésopotamie. Il est connu en Égypte. Les pharaons et les prêtres en usent à des fins oniriques et divinatoires. À l’époque romaine, c’est un antalgique universellement adopté. Galien (131-201), héritier d’Hippocrate, composait un électuaire opiacé, ou opiat, qui aurait, selon la légende, guéri Marc Aurèle de ses migraines. Avant lui, Dioscoride (1er siècle après J.-C.) préconisait un sirop antitussif à base d’opium. Pline l’Ancien, dans son Histoire naturelle, a décrit avec précision le pavot, la récolte de l’opium, ses effets, ses fraudes. Il le recommandait comme narcotique et analgésique. Le monde musulman connaissait les usages médicaux de l’opium. Dans les hôpitaux persans, les médecins utilisaient l’opium. Paracelse (1493-1541), médecin qui exerça à Bâle, s’initia à la médecine arabe, devint un adepte de l’opium au point d’être surnommé Doctor opiatus. Sous le nom de Specific anodyn (qui supprime la douleur), Paracelse proposait un électuaire à base d’extrait d’opium, perle, corail, ambre, musc, girofle, safran et cannelle, dont il prônait l’activité analgésique exceptionnelle ! Il fut le promoteur de la théorie des signatures associant la morphologie des plantes à leur activité thérapeutique présumée. Ainsi, considérait-il que la tête ronde de la capsule de pavot était indiquée pour calmer les maux de tête de l’homme. La décoction de tête de pavot était fréquemment utilisée en France dans les campagnes pour calmer les enfants en bas âge.(C. Warolin, RHP, 2010).

Au XIIIe siècle, dans la région danubienne du Waldviertel, le pavot est cultivé dans les jardins des monastères comme plante officinale. En Occident, son emploi en médecine s’élargit avec la formulation du laudanum réalisée par Sydenham vers 1660, et par les expérimentations de Moyse Charas qui en constate les propriétés apaisantes sur les mouvements internes, et plus tard découvre ses effets indésirables ainsi que ses phénomènes de dépendance. La tisane de pavot était très populaire et ce n’est qu’en 1911 que son usage fut interdit sans prescription médicale. Cependant, depuis des siècles, des réserves s’exprimèrent sur les effets secondaires qu’entraîne l’emploi régulier de l’opium : somnolence, dépendance, dépression respiratoire, toxicité. Certains médicaments opiacés avaient été élaborés au début de notre ère. Il s’agissait de formes galéniques complexes ou électuaires (de electus : choisi) obtenus par mélange de composants, essentiellement d’origine végétale, réduits en poudre fine et incorporés dans du miel ou un sirop jusqu’à consistance molle. On cherchait à associer un grand nombre de substances actives pour obtenir des remèdes universels, tout en minimisant par des effets antagonistes les effets secondaires de l’opium. Les électuaires Mithridate et Thériaque d’Andromaque, archétypes de cette polypharmacie, étaient considérés comme des panacées. Panacée, fille d’Asclépios, dieu de la Médecine, était la déesse des soins et guérissait tous les maux.(C. Warolin, RHP, 2010). Au XVIIIe siècle, Fournier l’utilise dans plusieurs de ces recettes, comme celle-ci : « Potion pour tranquilliser les grandes évacuations causées par les purgatifs. Recette : Confection Hyacinthe, une dragme; Laudanum liquide ou teinture d’opium, 4 gouttes; Eau de Chardon bénit, 4 onces; Eau de Canelle, 3 dragmes; Sirop de Coing, une demi-once; pour faire une potion à prendre à la cuillère. On donne encore avec succès le soir en se couchant une dragme de Thériaque dans un peu de vin. ».

Dorvault, en 1844, distingue trois sortes d’opium du Levant : l’opium de Smyrne (c’est le meilleur, dit-il): l’opium de Constantinople ; et l’opium d’Alexandrie ou de la Thébaïde (le moins bon). Il précise par ailleurs que l’opium d’Inde ne vient pas en Europe et que l’opium indigène n’est pas employé car n’ayant pas un taux suffisant de suc opiacé. Il note qu’à son époque, l’opium entrait dans une dizaine de préparations magistrales.

Sertùrner publia en 1817 dans les Annalen der Physik de Gilbert une étude sur ce qu’il considérait comme les constituants essentiels de l’opium : 1° une substance pouvant donner des sels, qu’il appela « morphium » (le terme « morphine » est de Gay-Lussac) ; 2° l’acide méconique. Ce travail suscita l’intérêt du physicien français Gay-Lussac (1778-1850), qui chargea son élève le pharmacien Robiquet (1780-1840) de préparer à son tour ces deux corps. Or le pharmacien français Charles-Louis Derosne (1780-1846) avait obtenu dès 1803 un mélange de narcotine et de morphine sous l’appellation de « sel de Derosne ». La discussion au sujet de la priorité de la découverte de la morphine trouva sa conclusion dans l’attribution à Sertùrner, en 1831, du Prix Montyon de l’Institut de France. Pierre-Jean Robiquet (1780-1840) découvrit la noscapine (narcotine) puis en 1832 la codéine, ou méthylmorphine, ayant sensiblement un dixième de l’activité analgésique de la morphine. Elle est utilisée comme antitussive et anti-diarrhéique. Joseph Pelletier (1788-1842) isola la thébaïne et la narcéine. L’Allemand G. Merck identifia la papavérine, spasmolytique sans action analgésique. Vingt-cinq substances chimiques seront ainsi extraites de l’opium.

Cachou : Le cachou, qui provient d’Acacia catechu, est employé en Inde, comme masticatoire depuis les époques les plus anciennes, puis son usage s’est répandu en Iran et en Extrême-Orient. Barbosa mentionne, en 1514, une drogue nommée Cacho, exportée de Bombay à Malacca. Une cinquantaine d’année plus tard, Garcia d’Orta donna des détails plus précis sur cette drogue, sous le nom de Kat ; il décrivit l’arbre à cachou et la manière de préparer la drogue avec son bois. A cette époque, le cachou faisait l’objet d’un commerce important en Inde avec la Malaisie, la Chine, l’Arabie et la Perse. Mais c’est seulement à la fin du XVIIe siècle que cette drogue sera importée du Japon en Europe et utilisée comme médicament, après que Cleyer eut signalé, en 1685, l’énorme consommation de cachou faite en Orient comme masticatoire (d’après L. Girre, 1981). Geoffroy parle très peu du cachou mais indique ses propriétés astringentes, stomacales et pectorales.  Fournier au XVIIIe siècle donne la composition suivante à base de cachou : « Pastilles pour les aigreurs d’estomac et devoiement. Recettes : Cachou en poudre, une demi-livre ; racine de Zedoaire, une dragme ; Pierre de bézoard, un grain ; perles préparées, une dragme ; cannelle, une demi-dragme ; ambre gris, 8 grains ; sucre royal dissous dans l’eau de bourrache, une once ; on fera chauffer le tout jusqu’à la consistance requise pour faire des pastilles. On mange une pastille après tous les repas. » Au XIXe siècle, Dorvault distingue deux sortes principales : le cachou du Bengale, cachou terne et rougeâtre de Guibourt (la plus estimée); et le cachou de Bombay, cachou brun et plat de Guibourt. Mais Dorvault ajoute que Guibourt en ajoute une foule d’autres : tels que cachou en masses, siliceux, résineux, parallélipipède, hémisphérique. Il signale par ailleurs que le nom terre du Japon avait été employé pour le cachou, montrant l’erreur faite jadis en considérant le cachou comme une substance minérale.

Fournier au XVIIIe siècle donne la composition suivante à base de cachou : « Pastilles pour les aigreurs d’estomac et devoiement. Recettes : Cachou en poudre, une demi-livre ; racine de Zedoaire, une dragme ; Pierre de bézoard, un grain ; perles préparées, une dragme ; cannelle, une demi-dragme ; ambre gris, 8 grains ; sucre royal dissous dans l’eau de bourrache, une once ; on fera chauffer le tout jusqu’à la consistance requise pour faire des pastilles. On mange une pastille après tous les repas. » Au XIXe siècle, Dorvault distingue deux sortes principales : le cachou du Bengale, cachou terne et rougeâtre de Guibourt (la plus estimée); et le cachou de Bombay, cachou brun et plat de Guibourt. Mais Dorvault ajoute que Guibourt en ajoute une foule d’autres : tels que cachou en masses, siliceux, résineux, parallélipipède, hémisphérique. Il signale par ailleurs que le nom terre du Japon avait été employé pour le cachou, montrant l’erreur faite jadis en considérant le cachou comme une substance minérale.  C’est effectivement l’erreur que fait Pomet au XVIIIe siècle, mais qui exprime de forts doutes à ce sujet. Geoffroy, en revanche décrit bien l’arbre à cachou. C’est en 1880 que le pharmacien toulousain Léon Lajaunie met au point les cachous qui continuent de faire connaître son nom aujourd’hui.

C’est effectivement l’erreur que fait Pomet au XVIIIe siècle, mais qui exprime de forts doutes à ce sujet. Geoffroy, en revanche décrit bien l’arbre à cachou. C’est en 1880 que le pharmacien toulousain Léon Lajaunie met au point les cachous qui continuent de faire connaître son nom aujourd’hui.  Leur histoire est indissociable de celle de leur contenant : la petite boîte métallique jaune imprimée de noir, de la forme et de la taille d’une montre de gousset – 4,5 cm de diamètre et à peine un cm d’épaisseur – dont l’idée serait due à l’horloger Caire et qui s’utilise par rotation d’une partie de la boîte sur l’autre. Au modèle primitif se sont ajoutées des boîtes échantillons, des boîtes de luxe, des boîtes en bois, d’autres en carton pendant la Seconde Guerre mondiale, des éditions limitées comme celle dessinée en 1996 par le couturier Jean-Charles de Castelbajac, des éditions spéciales comme, en 1994, la boîte de la 250 000 000e unité vendue (RHP, 2004).

Leur histoire est indissociable de celle de leur contenant : la petite boîte métallique jaune imprimée de noir, de la forme et de la taille d’une montre de gousset – 4,5 cm de diamètre et à peine un cm d’épaisseur – dont l’idée serait due à l’horloger Caire et qui s’utilise par rotation d’une partie de la boîte sur l’autre. Au modèle primitif se sont ajoutées des boîtes échantillons, des boîtes de luxe, des boîtes en bois, d’autres en carton pendant la Seconde Guerre mondiale, des éditions limitées comme celle dessinée en 1996 par le couturier Jean-Charles de Castelbajac, des éditions spéciales comme, en 1994, la boîte de la 250 000 000e unité vendue (RHP, 2004).

Canne à sucre : La canne à sucre est probablement connue en Inde depuis un temps immémorial. Le Bengale, particulièrement, est sans doute la région où l’on fabrique du sucre depuis le plus long temps, car son nom, dans toutes les langues dérive du sanscrit « Sharkara » qui signifie une substance ayant la forme de petits cailloux ou de prismes. Bien que cultivé aussi en Chine depuis la plus haute antiquité, l’empereur chinois Tai-tsung, en 627-650, crut bon d’envoyer un ambassadeur en Inde pour apprendre la méthode de la préparation du sucre. Au contraire, les Égyptiens, les Grecs et les Latins n’ont connu, pendant longtemps d’autre sucre que celui qu’ils obtenaient d’une espèce de bambou. Puis les marchands qui faisaient commerce avec l’Inde, en rapportèrent la véritable canne à sucre, une graminée, qui fut cultivée en Arabie, en Égypte et en Éthiopie. Dioscoride, vers l’an 77, mentionne le miel concrété, nommé « Saccharon » qu’on trouve sur les cannes à sucre en Inde et en Arabie, et ajoute que cette substance ressemble au sel par son aspect et sa cassure. Abu Zayl al Hasan parle d’une culture de canne à sucre, vers 850, sur la côté nord-est du golfe Persique ; puis des Arabes cultivèrent cette plante à Chypre, en Sicile, en Italie, en Afrique du Nord et en Espagne.  Le sucre est introduit dans la pratique médicale, au Xe et au XIe siècles par les médecins persans, notamment par Rhazès et Avicenne et, à la même époque, il est importé d’Alexandrie en Europe par les Vénitiens. L’usage du miel diminua peu à peu et, en 1353, le roi de France Jean II ordonna aux apothicaires de Paris de ne pas employer le miel pour certaines préparations dans lesquelles devait entrer un bon sucre blanc. Quelques temps après la découverte de l’Amérique, on la transporta aux Antilles puis ensuite dans les iles de l’Océan indien. En 1506, Pierre d’Arrança porta la cane à Saint-Domingue, où elle se multiplia avec une prodigieuses rapidité. On la voit ensuite arriver au Brésil et au Mexique vers 1520, en Guyane vers 1600, à la Guadeloupe en 1640, à la Martinique en 1681 et à l’île Maurice en 1750. (d’après L. Guille, 1981). « C’est en 1751, sous l’administration du marquis de Vaudreuil, alors gouverneur de la colonie de la Louisiane, que la canne à sucre fut introduite pour la première fois dans cette province », indique Jean-baptiste Avequin, qui travailla sur le sujet entre 1840 et 1850. Elle fut alors cultivée par les jésuites. Mais il faudra attendre 1792 pour que la canne à sucre de Louisiane soit réellement une source industrielle de sucre (RHP, 2011). Les apothicaires étaient censés avoir du sucre dans leur officine, comme le montre l’expression « apothicaire sans sucre » pour désigner un homme qui manque de ce qui lui est le plus nécessaire.

Le sucre est introduit dans la pratique médicale, au Xe et au XIe siècles par les médecins persans, notamment par Rhazès et Avicenne et, à la même époque, il est importé d’Alexandrie en Europe par les Vénitiens. L’usage du miel diminua peu à peu et, en 1353, le roi de France Jean II ordonna aux apothicaires de Paris de ne pas employer le miel pour certaines préparations dans lesquelles devait entrer un bon sucre blanc. Quelques temps après la découverte de l’Amérique, on la transporta aux Antilles puis ensuite dans les iles de l’Océan indien. En 1506, Pierre d’Arrança porta la cane à Saint-Domingue, où elle se multiplia avec une prodigieuses rapidité. On la voit ensuite arriver au Brésil et au Mexique vers 1520, en Guyane vers 1600, à la Guadeloupe en 1640, à la Martinique en 1681 et à l’île Maurice en 1750. (d’après L. Guille, 1981). « C’est en 1751, sous l’administration du marquis de Vaudreuil, alors gouverneur de la colonie de la Louisiane, que la canne à sucre fut introduite pour la première fois dans cette province », indique Jean-baptiste Avequin, qui travailla sur le sujet entre 1840 et 1850. Elle fut alors cultivée par les jésuites. Mais il faudra attendre 1792 pour que la canne à sucre de Louisiane soit réellement une source industrielle de sucre (RHP, 2011). Les apothicaires étaient censés avoir du sucre dans leur officine, comme le montre l’expression « apothicaire sans sucre » pour désigner un homme qui manque de ce qui lui est le plus nécessaire.  Mais, comme le rappelle notre collègue C. Warolin, il est certain que les apothicaires n’ont jamais bénéficié du privilège de la vente exclusive du sucre. Celui-ci était vendu, au Moyen Âge, par les apothecarii, terme regroupant apothicaires et épiciers. Les statuts de 1484 permettaient aux deux corps de métiers de se partager la vente du sucre et de ses dérivés (RHP, 1999). Les variétés et les dénominations du sucre du XIIe au XVIIe siècles furent multiples et quelques définitions s’imposent 3 car on retrouve ces variantes dans les inventaires. Sucres raffinés : Sucre royal, sucre blanc, sucre en pains ; le sucre raffiné était le sucre en pains par excellence car sa dureté lui permettait de résister aux chocs au cours des transports. Le sucre royal était le plus raffiné, il était généralement présenté en pains. Le poids des pains de sucre variait de quelques livres à 12 livres. P. Pomet affirme que les pains de 7 livres étaient consommés habituellement dans les maisons bourgeoises. Le sucre de Damas était un sucre en pains très raffiné. Quant au caffetin (ou cafetin – origine possible la ville de Caffa, en Crimée), c’était également un sucre de bonne qualité, un sucre blanc. Également raffiné, il y avait le sucre fin. P. Pomet décrit également le sucre reslé (ou raylé) comme étant de qualité intermédiaire entre le sucre blanc et le sucre tâché. Le sucre muscarrat ou mouscarrat était à l’origine un sucre raffiné (XIVe siècle) mais, plus tard, le terme s’appliquera à des sucres communs.

Mais, comme le rappelle notre collègue C. Warolin, il est certain que les apothicaires n’ont jamais bénéficié du privilège de la vente exclusive du sucre. Celui-ci était vendu, au Moyen Âge, par les apothecarii, terme regroupant apothicaires et épiciers. Les statuts de 1484 permettaient aux deux corps de métiers de se partager la vente du sucre et de ses dérivés (RHP, 1999). Les variétés et les dénominations du sucre du XIIe au XVIIe siècles furent multiples et quelques définitions s’imposent 3 car on retrouve ces variantes dans les inventaires. Sucres raffinés : Sucre royal, sucre blanc, sucre en pains ; le sucre raffiné était le sucre en pains par excellence car sa dureté lui permettait de résister aux chocs au cours des transports. Le sucre royal était le plus raffiné, il était généralement présenté en pains. Le poids des pains de sucre variait de quelques livres à 12 livres. P. Pomet affirme que les pains de 7 livres étaient consommés habituellement dans les maisons bourgeoises. Le sucre de Damas était un sucre en pains très raffiné. Quant au caffetin (ou cafetin – origine possible la ville de Caffa, en Crimée), c’était également un sucre de bonne qualité, un sucre blanc. Également raffiné, il y avait le sucre fin. P. Pomet décrit également le sucre reslé (ou raylé) comme étant de qualité intermédiaire entre le sucre blanc et le sucre tâché. Le sucre muscarrat ou mouscarrat était à l’origine un sucre raffiné (XIVe siècle) mais, plus tard, le terme s’appliquera à des sucres communs.  Le sucre tabarzet (mot d’origine persane) était un sucre très blanc. Conditionné dans des feuilles de palmier, le sucre dit de palme était également de très bonne qualité. Le sucre de Babylone venait de Babylone, ville de l’ancienne Égypte, au nord de Memphis, dont l’emplacement correspond actuellement à un faubourg du Caire.

Le sucre tabarzet (mot d’origine persane) était un sucre très blanc. Conditionné dans des feuilles de palmier, le sucre dit de palme était également de très bonne qualité. Le sucre de Babylone venait de Babylone, ville de l’ancienne Égypte, au nord de Memphis, dont l’emplacement correspond actuellement à un faubourg du Caire.  C’était un sucre de qualité proche de celle du caffetin. Le sucre de Barbarie avait pour origine l’Afrique du Nord, où l’on cultivait la canne à sucre dès le Xe siècle. Le sucre de Madère apparut sur les marchés européens dans la seconde moitié du XVe siècle. Il sera supplanté par le sucre d’origine américaine. Enfin, le sucre candi se présentait en gros cristaux. Il était utilisé en thérapeutique au XIIe siècle comme pectoral, adoucissant dans le rhume, la toux. A partir des sirops correspondants, on préparait le candi à la rose, à la violette, au citron, à la groseille. P. Pomet décrit une préparation du sucre candi blanc faite à partir de cassonade blanche du Brésil et de sucre blanc fondus ensemble. Il distingue le candi roux obtenu en utilisant des moscovades brunes (par moscovade, terme d’origine portugaise, il faut entendre un sucre brut coloré par la mélasse). Il y avait par ailleurs des sucres de moindre qualité, peu raffinés : le sucre casson était un sucre tendre, se rompant en morceaux, se cassant au cours des transports. Il a été appelé sucre brisé vers la seconde moitié du XVIe siècle, ou encore cassonade. Les poudres de sucre résultaient de la pulvérisation au cours des transports de sucre en pains peu raffinés donc friables.

C’était un sucre de qualité proche de celle du caffetin. Le sucre de Barbarie avait pour origine l’Afrique du Nord, où l’on cultivait la canne à sucre dès le Xe siècle. Le sucre de Madère apparut sur les marchés européens dans la seconde moitié du XVe siècle. Il sera supplanté par le sucre d’origine américaine. Enfin, le sucre candi se présentait en gros cristaux. Il était utilisé en thérapeutique au XIIe siècle comme pectoral, adoucissant dans le rhume, la toux. A partir des sirops correspondants, on préparait le candi à la rose, à la violette, au citron, à la groseille. P. Pomet décrit une préparation du sucre candi blanc faite à partir de cassonade blanche du Brésil et de sucre blanc fondus ensemble. Il distingue le candi roux obtenu en utilisant des moscovades brunes (par moscovade, terme d’origine portugaise, il faut entendre un sucre brut coloré par la mélasse). Il y avait par ailleurs des sucres de moindre qualité, peu raffinés : le sucre casson était un sucre tendre, se rompant en morceaux, se cassant au cours des transports. Il a été appelé sucre brisé vers la seconde moitié du XVIe siècle, ou encore cassonade. Les poudres de sucre résultaient de la pulvérisation au cours des transports de sucre en pains peu raffinés donc friables.  La poudre de Chypre apparaît fréquemment dans les inventaires du Moyen Âge, elle était alors d’excellente qualité. Mais, au XVIIe siècle, ce que l’on appelait le Chypre ou sucre rouge était un sucre de qualité très inférieure. P. Pomet l’a défini comme étant « une espèce de moscovade que l’on forme en cassonade, laquelle est faite des sirops des sucres de 7 livres ». Enfin, les sucres d’une, de deux ou de trois cuites correspondaient à des stades de plus en plus élaborés de raffinement. Il faut aussi signaler le Pénide, alphoenix ou sucre tors (tort). Selon P. Pomet, ce sucre cuit – que certains nomment improprement sucre d’orge blanc – jeté sur un marbre graissé avec un peu d’huile d’amande douce était ensuite malaxé (tordu) puis façonné à la forme souhaitée. Chargé de bulles d’air, il prenait un aspect satiné, neigeux. Ce sucre est estimé propre à guérir le rhume, ajoute P. Pomet !(C. Warolin, RHP, 1999).

La poudre de Chypre apparaît fréquemment dans les inventaires du Moyen Âge, elle était alors d’excellente qualité. Mais, au XVIIe siècle, ce que l’on appelait le Chypre ou sucre rouge était un sucre de qualité très inférieure. P. Pomet l’a défini comme étant « une espèce de moscovade que l’on forme en cassonade, laquelle est faite des sirops des sucres de 7 livres ». Enfin, les sucres d’une, de deux ou de trois cuites correspondaient à des stades de plus en plus élaborés de raffinement. Il faut aussi signaler le Pénide, alphoenix ou sucre tors (tort). Selon P. Pomet, ce sucre cuit – que certains nomment improprement sucre d’orge blanc – jeté sur un marbre graissé avec un peu d’huile d’amande douce était ensuite malaxé (tordu) puis façonné à la forme souhaitée. Chargé de bulles d’air, il prenait un aspect satiné, neigeux. Ce sucre est estimé propre à guérir le rhume, ajoute P. Pomet !(C. Warolin, RHP, 1999).  Au XVIIIe siècle, le sucre apparait très souvent dans les recettes de Maître Fournier (1755), par exemple pour un « Astringent pour les flux de sang. Recette : Une cuillerée de bon vin, une cuillerée d’huile d’olive et une cuillerée de sucre en poudre. Mettre le tout dans un vaisseau bien bouché et le laisser en infusion 24 heures. Après, le donner au malade à jeun et être deux heures sans rien prendre. On continue ce remède 3 ou 4 jours. »

Au XVIIIe siècle, le sucre apparait très souvent dans les recettes de Maître Fournier (1755), par exemple pour un « Astringent pour les flux de sang. Recette : Une cuillerée de bon vin, une cuillerée d’huile d’olive et une cuillerée de sucre en poudre. Mettre le tout dans un vaisseau bien bouché et le laisser en infusion 24 heures. Après, le donner au malade à jeun et être deux heures sans rien prendre. On continue ce remède 3 ou 4 jours. »

Termes médicaux au XVIIIe siècle (Geoffroy)

| Acerbe : c’est un goût qui tient de l’aigre et de l’amer.

Adoucissants : remèdes qui corrigent l’âcreté des humeurs. Agglutinatifs : Remèdes qui réunissent et recollent les plaies. Alexipharmaques ou alexitères : remèdes qui résistent aux venins, fièvres malignes, peste, etc. Il y a en a pour l’intérieur et pour l’extérieur. Anodins : remèdes qui calment les douleurs. Antiépileptiques : remèdes contre l’épilepsie ou mal caduc. Antihystériques : remèdes contre les vapeurs de matrice. Antiscorbutiques : remèdes contre le scorbut. Antispasmodiques : remèdes contre les convulsions ; Apéritifs : remèdes qui rendent les humeurs moins épaisses et plus coulantes. Astringents : remèdes qui resserrent les pores et s’opposent au cours immodéré des humeurs. Béchiques : remèdes qui conviennent aux maladies de poitrine. Calmants : c’est la même chose qu’anodins : voyez ce mot. Carminatifs : remèdes qui dissipent les vents. Caustiques : remèdes qui brûlent les chairs Céphaliques : remèdes bons pour les maladies de la tête. Cicatrisants : remèdes qui affermissent et dessèchent les nouvelles chairs des plaies. Consolidants : remèdes qui servent à la réunion des plaies. Cordials : remèdes qui rétablissent les forces abattues Décoction : préparation de drogues médicinales qu’on fait bouillir dans quelque liqueur pour en tirer les vertus. Dentifrices : drogues pour nettoyer les dents. Dépilatoires : drogues qui font tomber le poil. Désobstruants : remèdes qui enlèvent les obstructions ou embarras, causés par l’épaississement des humeurs. Dessicatifs : remèdes qui consomment les humidités superflues, intérieurement et extérieurement. Détersifs : remèdes qui nettoient les plaies, en dissolvant les humeurs visqueuses qui s’y attachent. Diaphorétiques : remèdes qui font dissiper les humeurs, par la transpiration. Digestifs : remèdes qui disposent à la suppuration. Discussifs : remèdes qui dissolvent et dissipent les humeurs. Diurétiques : Remèdes qui adoucissent l’acrimonie des humeurs et les poussent par les urines. Emétiques : remèdes qui excitent le vomissement Emollients : remèdes qui ramollissent les tumeurs, en relâchant les fibres. Errhines : c’est la même chose que sternutatoires : voyez ce mot. Hépatiques : remèdes capables d’enlever les obstructions. |

Hydragogues : remèdes purgatifs qui évacuent les eaux et les sérosités.

Hystériques : remèdes qui excitent les règles. Incisifs : remèdes qui divisent les humeurs grossières Incrassants : remèdes qui épaississent les liquides, et leur donnent de la consistance. Infusion : médicaments qu’on fait seulement tremper dans quelque liqueur chaude et non bouillante, pour en tirer les vertus. Laxatifs : remèdes qui lâchent le ventre, et purgent doucement par bas. Masticatoires : drogues qui se mâchent, et attirent par la bouche les eaux et les sérosités. Maturatifs : remèdes qui disposent les plaies à suppuration. Narcotiques : remèdes qui calment les douleurs et procurent l’assoupissement. Nervins : remèdes qui fortifient les nerfs. Ophtalmiques : remèdes propres aux maladies des yeux. Otalgiques : remèdes bons pour les maux d’oreilles. Pectoraux : c’est la même chose que béchique. Voyez ce mot. Pénétrants : remèdes actifs qui divisent les humeurs. Purgatifs : remèdes qui purgent par bas seulement. Rafraichissants : remèdes qui tempèrent la trop grande agitation des humeurs. Répercutifs : remèdes extérieurs qui repoussent les humeurs en dedans. Résolutifs : remèdes extérieurs qui sont dissiper par la transpiration les humeurs arrêtées dans quelque partie du corps. Spléniques : remèdes propres aux maladies de la rate Sternutatoires : drogues qui excitent l’éternuement Stiptiques : c’est la même chose qu’astringents : voyez ce mot. Stomachiques, stomacales : remèdes propres à faciliter la digestion. Sudorifiques : remèdes qui excitent la sueur Suppuratifs : Remèdes extérieurs qui facilitent la suppuration Tempérants : remèdes qui apaisent la trop grande fermentation. Vomitifs : c’est la même chose qu’émétiques : voyez ce mot à la lettre. Utérins : c’est la même chose qu’antihystériques. Vulnéraires : remèdes propres à la guérison des plaies. Vermifuges : remèdes qui font mourir les vers ou les chassent du corps. Vésicatoires : remèdes caustiques, qui attirent les sérosités vers la superficie de la peau |