Histoire de l’usage des plantes médicinales

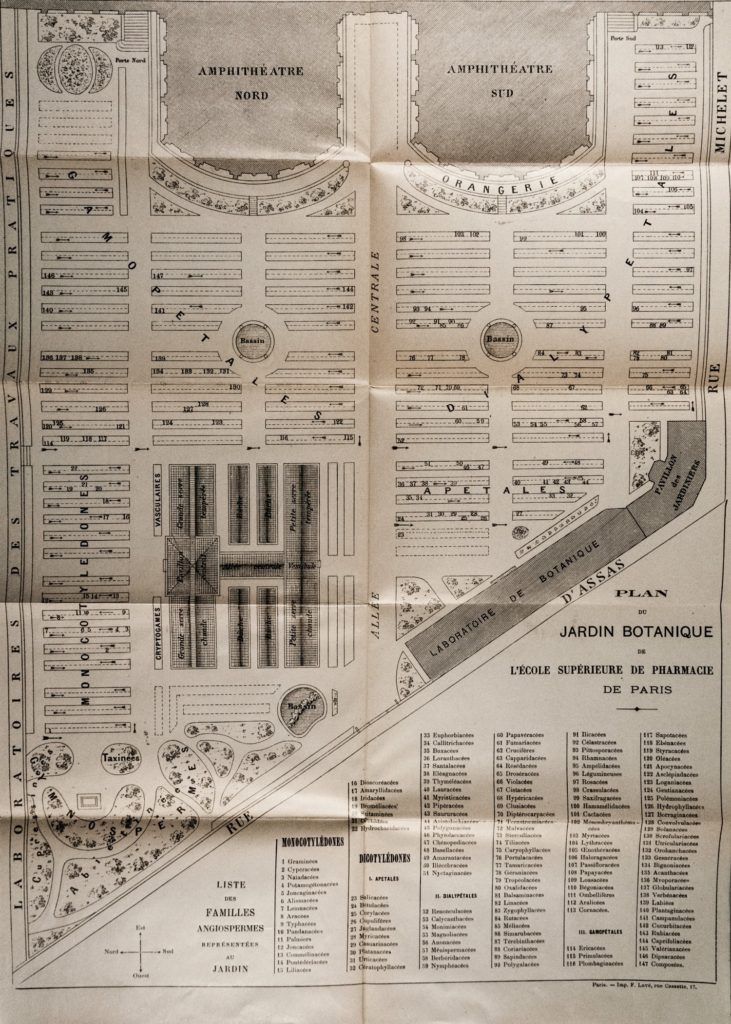

Nous poursuivons notre exposition sur l’usage des plantes médicinales dans l’histoire. Parmi les sources d’information sur les plantes médicinales, plusieurs publications ont été consacrées aux jardins des simples. Nous verrons ultérieurement le cas des jardins monastiques. Mais il y avait aussi les jardins d’apothicaires et des médecins. Pour Paris, Maurice Bouvet en a donné une description détaillée dans notre Revue en 1947 :  « Le Paris de la rive gauche, le Pays Latin a vu naître trois grands jardins botaniques : ceux de la Faculté, des Apothicaires et du Roi. Le jardin de la Faculté. — Le jardin de la Faculté de Médecine existe dès 1506 et le docteur Delaunay évoque en ces termes ses origines : « A Paris, depuis 1506, on enseigne la botanique élémentaire dans un petit jardin annexé à l’Ecole et pour l’entretien duquel chaque bachelier donne 18 sous par an. » Nous rappellerons simplement que, par traité en date du 3 octobre 1597, Jean Robin, herboriste du Roi, est nommé curateur de ce jardin. Il est alors réinstallé, les frais s’élevant à 73 livres, 1 sol, 6 deniers. A partir de 1598, d’ailleurs, chaque bachelier paie 3 livres par an pour son entretien, au lieu de 18 sous. Le fils de Jean Robin, Vespasien, continuera son œuvre dans la mise au point de cet élément d’étude de première importance pour les étudiants en médecine d’alors. Le jardin de Jacques Sylvius. — Le jardin de ce professeur au Collège Royal, notre Collège de France actuel, auteur d’une savante pharmacopée, nous est connu par le passage suivant relevé dans l’important travail de Cl.-P. Goujet : « Sylvius acquit deux maisons dans Paris, l’une au faux-bourg S. Marceau, où il avoit un jardin dans lequel il cultivoit un grand nombre de plantes médicinales ; l’autre, située dans la rue S. Jacques. C’étoit dans celle-ci qu’il demeuroit… » Nous n’avons malheureusement pu trouver aucun détail complémentaire sur ce jardin. Le Jardin de l’apothicaire Pierre Quthe. Installé rue Sainte- Avoye en février 1544, il possède de la racine de méchoacan dans son jardin, en 1578, et est mentionné par Jean Liébault, comme « le sçavant et soingneux apoticaire, qui, « avec Nicole Rasse, a « enrichi notre France d’une infinité de simples rares, exquis et douez de singulières vertuz ».

« Le Paris de la rive gauche, le Pays Latin a vu naître trois grands jardins botaniques : ceux de la Faculté, des Apothicaires et du Roi. Le jardin de la Faculté. — Le jardin de la Faculté de Médecine existe dès 1506 et le docteur Delaunay évoque en ces termes ses origines : « A Paris, depuis 1506, on enseigne la botanique élémentaire dans un petit jardin annexé à l’Ecole et pour l’entretien duquel chaque bachelier donne 18 sous par an. » Nous rappellerons simplement que, par traité en date du 3 octobre 1597, Jean Robin, herboriste du Roi, est nommé curateur de ce jardin. Il est alors réinstallé, les frais s’élevant à 73 livres, 1 sol, 6 deniers. A partir de 1598, d’ailleurs, chaque bachelier paie 3 livres par an pour son entretien, au lieu de 18 sous. Le fils de Jean Robin, Vespasien, continuera son œuvre dans la mise au point de cet élément d’étude de première importance pour les étudiants en médecine d’alors. Le jardin de Jacques Sylvius. — Le jardin de ce professeur au Collège Royal, notre Collège de France actuel, auteur d’une savante pharmacopée, nous est connu par le passage suivant relevé dans l’important travail de Cl.-P. Goujet : « Sylvius acquit deux maisons dans Paris, l’une au faux-bourg S. Marceau, où il avoit un jardin dans lequel il cultivoit un grand nombre de plantes médicinales ; l’autre, située dans la rue S. Jacques. C’étoit dans celle-ci qu’il demeuroit… » Nous n’avons malheureusement pu trouver aucun détail complémentaire sur ce jardin. Le Jardin de l’apothicaire Pierre Quthe. Installé rue Sainte- Avoye en février 1544, il possède de la racine de méchoacan dans son jardin, en 1578, et est mentionné par Jean Liébault, comme « le sçavant et soingneux apoticaire, qui, « avec Nicole Rasse, a « enrichi notre France d’une infinité de simples rares, exquis et douez de singulières vertuz ».  Le jardin du prieur Jacques Gohory. Ce botaniste est présenté en ces termes par F. Hoefer, dans son Histoire de la Chimie : Jacques Gohory, prieur de Marsilly, avait un jardin dans le lieu où est actuellement le labyrinthe du Jardin du Roi. C’est là que Botal, Honoré Châtelain, Jean Chapelier allaient faire (vers 1572) des conférences auxquelles assistaient Fernel et Ambroise Paré. Le Jardin du mathématicien de la Brosse. — Nous n’avons pu trouver quel était le degré de parenté de ce botaniste amateur avec le célèbre Guy de la Brosse, à qui nous devons le Jardin des Plantes. Le jardin du chirurgien Nicole Rasse. Jean Liebault voit en lui un « docte et bien expérimenté chirurgien ». Dans son jardin, il cultivait, en 1578 le méchoacan. Mais il est également cité par Jacques Gohory comme cultivant le tabac. Parlant de cette plante et de son utilisation en chirurgie, celui-ci écrit en effet : « Ce qui à meu le puisné Race, chirurgien, d’en planter une grande quantité en un jardin vers le temple ; et de luy je cognois l’aisné, personnage très expert en son art. »

Le jardin du prieur Jacques Gohory. Ce botaniste est présenté en ces termes par F. Hoefer, dans son Histoire de la Chimie : Jacques Gohory, prieur de Marsilly, avait un jardin dans le lieu où est actuellement le labyrinthe du Jardin du Roi. C’est là que Botal, Honoré Châtelain, Jean Chapelier allaient faire (vers 1572) des conférences auxquelles assistaient Fernel et Ambroise Paré. Le Jardin du mathématicien de la Brosse. — Nous n’avons pu trouver quel était le degré de parenté de ce botaniste amateur avec le célèbre Guy de la Brosse, à qui nous devons le Jardin des Plantes. Le jardin du chirurgien Nicole Rasse. Jean Liebault voit en lui un « docte et bien expérimenté chirurgien ». Dans son jardin, il cultivait, en 1578 le méchoacan. Mais il est également cité par Jacques Gohory comme cultivant le tabac. Parlant de cette plante et de son utilisation en chirurgie, celui-ci écrit en effet : « Ce qui à meu le puisné Race, chirurgien, d’en planter une grande quantité en un jardin vers le temple ; et de luy je cognois l’aisné, personnage très expert en son art. »

Le jardin de Jean II Chapelain, médecin du roi. Ce jardin est signalé par le docteur Dorveaux et, comme nous le verrons plus loin, par J. Gohory. Le jardin des Gonyer. Deux apothicaires de ce nom figurent dans nos listes des apothicaires de Paris, Nicolas et Claude. Nicolas Gonyer, apothicaire et épicier, a été garde en 1576, 1577, 1581 et 1582. Il est mort le mardi 12 novembre 1596. Claude Gonyer a été reçu maître le 13 août 1582. Garde en 1600 et 1601, puis en 1607 et 1608, il est consul en 1612, échevin en 1618 et juge en 1629. Son portrait se trouve dans la salle des Actes de la Faculté de Paris. Le jardin de Jean Robin, herboriste du roi. — Né en 1550, peut-être à Rouen et mort à Paris le 25 avril 1629, le célèbre horticulteur Jean Robin, herboriste du roi, possédait un jardin botanique à la pointe occidentale de la Cité, dans le quartier où se trouve actuellement la place Dauphine. Jean de Renou en parle en termes élogieux. Etudiant le calamus aromaticus ou souchet de Babylone, il nous fait connaître qu’il « est à présent beau et verdoyant dans le jardin célèbre, botanique et royal qui en ceste ville de Paris, où il y a une infinité d’autres plantes rares et excellentes, que M. Jean Robin, professeur Botanique du Roy, entretient fort soigneusement ». Il est également question de ce jardin dans le livre de Jean Robin qui a pour titre: Catalogus stirpium tam indigènarum. Le Jardin du duc de Sully — Parlant des anémones, Jean Renou affirme en avoir « souvent veu vingt-six sortes toutes différentes, tant au jardin de M. le duc de Sully à Paris qu’ailleurs ». »

Nous continuons la liste de quelques plantes exotiques mentionnées dans l’ouvrage de Geoffroy (1765) (Voir à la fin de l’exposition la définition des termes médicaux au XVIIIe siècle):

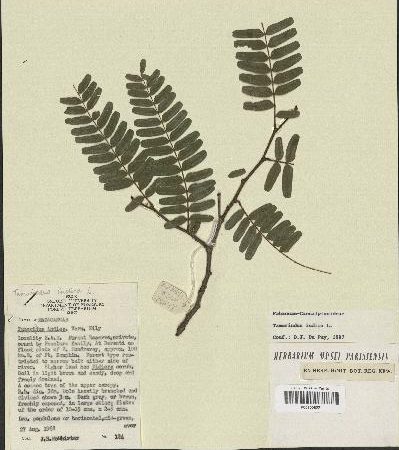

Tamarinier : Le Tamarinier est originaire d’Ethiopie et du Zambèze ; son fruit était tenu en grande estime dans ces régions. Le Tamarin n’était pas connu des Grecs ni des Romains. La plus ancienne mention de la drogue se trouve dans les écrits sanscrits. Avicenne le connait à la fin du Xe siècle, et c’est sans doute par l’intermédiaire des Arabes que la connaissance du tamarin passa en Europe, au Moyen-Age. Dorvault (1844) nous précise d’ailleurs que le mot tamarin est la simple traduction du nom arabe Tamar-Hendi, qui signifie fruit de l’inde. L’abondance du tamarinier sur les côtes de Malabar et à Java fut ensuite signalée, en 1516, à Manuel, roi du Portugal, dans une lettre de l’apothicaire Pyrés sur les drogues de l’Inde. Plus tard, la culture fut introduite en Amérique tropicales, aux Antilles, à Curaçao et au Brésil (L. Girre, 1981). Au XVIIIe siècle, Geoffroy considérait que la moelle de Tamarinier était un purgatif doux et léger, adoucissante, tempérante. Il signalait par ailleurs que la drogue entrait dans la composition du Catholicum, le Lénitif, le Diaprun, l’Electuaire de Psyllium et la Confection Hamech. On le trouve aussi chez Fournier dans plusieurs médicaments donc celui ci : » Médecine douce. Recette : Séné, une dragme; Manne, une once; Tamarin, une demi-once; sel végétal, une demi-dragme; Sirop de fleurs de Pêcher, une once, que l’on delayera dans la colature après l’infusion. »

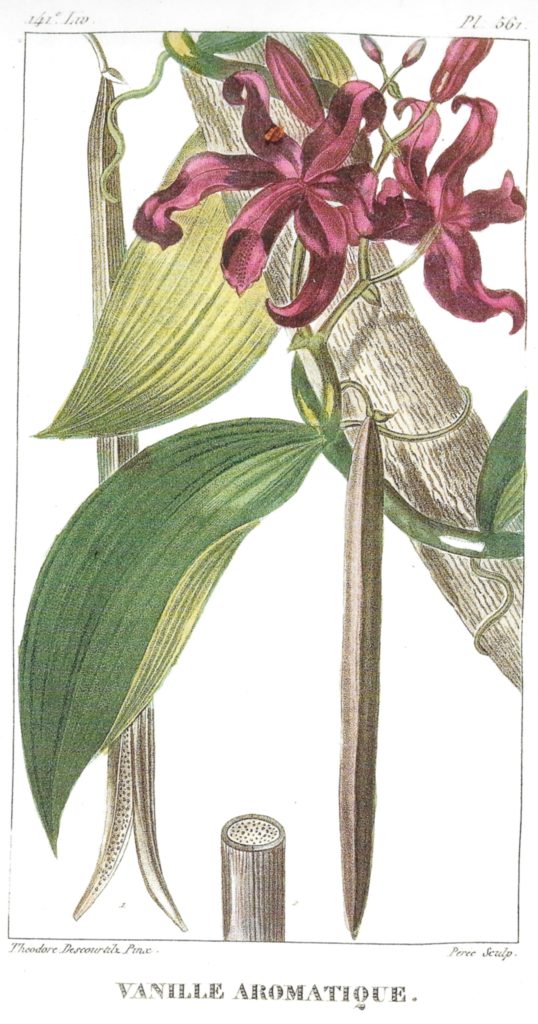

Vanille : Le vanillier est sans doute employé depuis une époque lointaine par les habitants du Mexique où les Espagnols le trouvèrent en usage, notamment comme condiment pour le chocolat. Ce sont eux qui l’apportèrent en Europe au XVIe siècle. Signalé pour la première fois en Europe vers 1570, par le franciscain Bernhardino de Sahagun, elle fut étudiée au point de vue botanique par Charles de l’Ecluse, en 1602, et Hernandez en 1615. La plante fut acclimatée à la Réunion, en 1819, par le commandant Philibert et le botaniste Perrottet, mais la meilleure espèce (Vanilla planifolia) fut apportée par Marchant en 1822. Bernard l’apporta ensuite en 1836 à l’île Maurice ; puis la culture prit une extension considérable à Madagascar et aux Comores.(L. Girre, 1981). Pour Geoffroy (XVIIIe siècle), le fruit est « stomacal, carminatif, diurétique, hystérique, on s’en sert rarement en médecine…. Il entre communément dans la composition du chocolat. » On ne trouve d’ailleurs pas de vanille dans les formules de Fournier.

Vanille : Le vanillier est sans doute employé depuis une époque lointaine par les habitants du Mexique où les Espagnols le trouvèrent en usage, notamment comme condiment pour le chocolat. Ce sont eux qui l’apportèrent en Europe au XVIe siècle. Signalé pour la première fois en Europe vers 1570, par le franciscain Bernhardino de Sahagun, elle fut étudiée au point de vue botanique par Charles de l’Ecluse, en 1602, et Hernandez en 1615. La plante fut acclimatée à la Réunion, en 1819, par le commandant Philibert et le botaniste Perrottet, mais la meilleure espèce (Vanilla planifolia) fut apportée par Marchant en 1822. Bernard l’apporta ensuite en 1836 à l’île Maurice ; puis la culture prit une extension considérable à Madagascar et aux Comores.(L. Girre, 1981). Pour Geoffroy (XVIIIe siècle), le fruit est « stomacal, carminatif, diurétique, hystérique, on s’en sert rarement en médecine…. Il entre communément dans la composition du chocolat. » On ne trouve d’ailleurs pas de vanille dans les formules de Fournier.

Cardamome : Cette drogue est mentionnée dans les écrits de Susruta. Dès l’année 178, on la trouve dans la liste des épices de l’Inde soumises à un impôt par la douane romaine d’Alexandrie. La cardamome est ensuite citée en 1154 comme production de Ceylan et comme article de commerce de la Chine avec le Yémen. Le premier écrivain qui détermina exactement la pays d’origine du cardamome parait être le navigateur portugais Barbosa ; en 1514, il le mentionne parmi les produits de la côte de Malabar. Les Indiens en mêlent au Bétel et trouvent qu’il facilite la digestion. Enfin, en 1563, Garcia d’Orta, médecin du vice-roi de Goa, mentionne l’exportation de la drogue en Europe (L. Girre, 1981). Au XIXe siècle, Dorvault en distinguait trois espèces commerciales : Le petit cardamome (le plus estimé), le cardamome moyen, et le grand cardamome. Geoffroy le décrit comme stomachique, diurétique et hystérique et précise qu’il entre dans la Thériaque, le Mithridate, l’Électuaire de Satyrion, les Tablettes de Magnanimité, et le Vinaigre Thériacal. On en trouve une recette chez Fournier (1755), « pour les pierres dont l’accès prend en froid » : Recette : « est de faire des emplâtres avec de la graisse de queue de mouton, de la cannelle, girofle, cardamone. Les mettre dans le paroxime, sur le front, sur l’estomac et sur les pieds. Quand le froid est passé, on lève ces emplâtres et l’on en met d’autres, faits avec des feuilles de chicorée, de plantain et de solatum. On prend ensuite un cochon de lait. On le coupe en deux et on l’applique aux pieds. Le malade est pendant toute sa maladie nourri de pain et de crème d’amande, sans rien prendre de cuit. »

Poivre : Le Poivre noir est une des épices les plus anciennement employées par l’homme. Ses propriétés furent appréciées par les Occidentaux après les expéditions d’Alexandre le Grand. Théophraste le connait et Dioscoride déclare qu’il vient de l’Inde. C’est un moine, Cosmoas Indicopleustes, qui donna les premiers détails sur le poivrier, au VIe siècle : il dit que c’est une plante grimpante, s’élevant sur des grands arbres à la façon de la vigne. Parmi les auteurs européens qui décrivirent le poivrier, le premier fut Benjamin de Tudela, qui visita la côte Malabar en 1166.  Le poivre était la plus estimée de toutes les épices dans l’Europe du Moyen-Age, mais pendant longtemps, il fut uniquement apporté par Venise et coûta très cher. Il servit même de monnaie. Les expéditions maritimes du XIV au XVIe siècle, n’eurent d’autre but que de découvrir le « Pays des épices ». le poivre se vendant au prix de l’or, la corporation des épiciers devint l’une des plus puissantes de l’époque. C’est pour se procurer ce commerce particulièrement lucratif à son pays que Vasco de Gama entreprit, en 1498, le fameux voyage qui lui permit de découvrir la route des Indes par le Cap de Bonne-Espérance.

Le poivre était la plus estimée de toutes les épices dans l’Europe du Moyen-Age, mais pendant longtemps, il fut uniquement apporté par Venise et coûta très cher. Il servit même de monnaie. Les expéditions maritimes du XIV au XVIe siècle, n’eurent d’autre but que de découvrir le « Pays des épices ». le poivre se vendant au prix de l’or, la corporation des épiciers devint l’une des plus puissantes de l’époque. C’est pour se procurer ce commerce particulièrement lucratif à son pays que Vasco de Gama entreprit, en 1498, le fameux voyage qui lui permit de découvrir la route des Indes par le Cap de Bonne-Espérance.

Mais c’est seulement en 1511 qu’Antonio de Abren poussa plus loin l’exploration et atteignit l’archipel des Molluques et en ramena du poivre, de la cannelle, des clous de Girofle et des noix muscades. Les portugais commencèrent à s’emparer du monopole qu’ils conservèrent jusqu’au XVIIIe siècle. Puis ce fut une grande source de revenus pour les Hollandais qui en firent la culture à Malacca, Java, Bornéo, et surtout Sumatra. Enfin, le Lyonnais Poivre réussi à acclimater, en 1772, le poivrier dans l’île de France (Ile Maurice), détruisant du même coup tout monopole de commerce de ses fruits. Geoffroy décrit deux types de poivre : poivre noir et poivre long, et considère qu’ils ont les mêmes propriétés: Ils sont « résolutifs, apéritifs, atténuants, stomachiques » et extérieurement, ils sont « sternutatoires et masticatoires ». Le Poivre noir entre, dit-il, dans la Thériaque d’Andromaque l’ancien, le Mithridate, le Diaphoenic, l’Hiere de Coloquinte.

Mais c’est seulement en 1511 qu’Antonio de Abren poussa plus loin l’exploration et atteignit l’archipel des Molluques et en ramena du poivre, de la cannelle, des clous de Girofle et des noix muscades. Les portugais commencèrent à s’emparer du monopole qu’ils conservèrent jusqu’au XVIIIe siècle. Puis ce fut une grande source de revenus pour les Hollandais qui en firent la culture à Malacca, Java, Bornéo, et surtout Sumatra. Enfin, le Lyonnais Poivre réussi à acclimater, en 1772, le poivrier dans l’île de France (Ile Maurice), détruisant du même coup tout monopole de commerce de ses fruits. Geoffroy décrit deux types de poivre : poivre noir et poivre long, et considère qu’ils ont les mêmes propriétés: Ils sont « résolutifs, apéritifs, atténuants, stomachiques » et extérieurement, ils sont « sternutatoires et masticatoires ». Le Poivre noir entre, dit-il, dans la Thériaque d’Andromaque l’ancien, le Mithridate, le Diaphoenic, l’Hiere de Coloquinte.

Le Poivre long, quant à lui, intervient dans la formule de la Thériaque, du Mithridate, du Diascordium, et dans la Bénédicte laxative. On trouve le poivre noir dans de nombreuses formules de Fournier comme celle-ci : « Essence stomachique. Recette : On mettra dans une pinte d’eau de vie quatre onces de poivre noir que l’on fera bouillir dans une cafetière de terre, jusqu’à la réduction de quatre onces que l’on laissera reposer pendant 12 heures, pour le verser ensuite par inclination pour le besoin. On en prend depuis six gouttes jusqu’à dix dans le bouillon. »

Thériaque, du Mithridate, du Diascordium, et dans la Bénédicte laxative. On trouve le poivre noir dans de nombreuses formules de Fournier comme celle-ci : « Essence stomachique. Recette : On mettra dans une pinte d’eau de vie quatre onces de poivre noir que l’on fera bouillir dans une cafetière de terre, jusqu’à la réduction de quatre onces que l’on laissera reposer pendant 12 heures, pour le verser ensuite par inclination pour le besoin. On en prend depuis six gouttes jusqu’à dix dans le bouillon. »

Giroflier (Carryophyllus) : Les clous de girofles étaient connus des Égyptiens (certaines momies portaient un collier de clous de girofle), et des Chinois, utilisés pendant la dynastie de Han (266-220 BC). A cette époque, les Officiers de la Cour avaient l’habitude de mâcher des clous de girofle avant de s’adresser à leur souverain, pour que leur haleine ait une meilleure odeur ! Les Grecs et les Romains en recevaient des Phéniciens, et les clous de girofle étaient connus en France à l’époque mérovingienne. Au VIe siècle, Cosmas Indicopleustes rapporte que la soie, le bois d’aloès, les clous de girofle et le bois de santal sont importés de Chine à Ceylan d’où ils sont transportés dans d’autre pays. Au XVe siècle, Nicolo Conti, marchand vénitien, qui résidait en Inde de 1424 à 1448, apprit que les clous de girofle étaient apportés à Java des iles Banda.

Giroflier (Carryophyllus) : Les clous de girofles étaient connus des Égyptiens (certaines momies portaient un collier de clous de girofle), et des Chinois, utilisés pendant la dynastie de Han (266-220 BC). A cette époque, les Officiers de la Cour avaient l’habitude de mâcher des clous de girofle avant de s’adresser à leur souverain, pour que leur haleine ait une meilleure odeur ! Les Grecs et les Romains en recevaient des Phéniciens, et les clous de girofle étaient connus en France à l’époque mérovingienne. Au VIe siècle, Cosmas Indicopleustes rapporte que la soie, le bois d’aloès, les clous de girofle et le bois de santal sont importés de Chine à Ceylan d’où ils sont transportés dans d’autre pays. Au XVe siècle, Nicolo Conti, marchand vénitien, qui résidait en Inde de 1424 à 1448, apprit que les clous de girofle étaient apportés à Java des iles Banda.

Après l’arrivée des Portugais, au commencement du XVIe siècle, des renseignements plus précis sur les épices parvinrent en Europe et Pigafetta, lieutenant de Magellan au cours de la célèbre expédition de celui-ci (1519-1522), donna une très bonne description du giroflier qu’il observa en 1521, dans l’ile d’Amboine. Pendant près d’un siècle, les Portugais assurèrent le commerce des clous de girofle. En 1605, les Hollandais les chassèrent, prirent possession des îles Moluques et veillèrent sur leur monopole des clous de girofle. Poivre réussit en 1769 à s’approprier des plants de girofliers et de muscadiers aux Moluques et les transporter aux Mascareignes, notamment à Bourbon (La réunion). Il fut ensuite transporté en Guyane française en 1773, et à Zanzibar vers la fin du XVIIIe siècle (L. Girre, 1981). Geoffroy, au XVIIIe siècle, décrivit le clou de girofle comme « alexitaire, fortifiant, dessicatif. Il entrait dans la composition de nombreux médicaments de son époque : Poudre contre l’avortement, de Charas, Dysentérique, l’Orviétan, la Bénédicte laxative, l’Opiat de Salomon, les Tablettes de Courage.  Quant à l’huile de girofle, elle était l’un des composants de l’Électuaire de Satyrion, du Baume apoplectique, du Baume vulnéraire de Metz. Voici une des recettes de Fournier (1755) contenat des clous de Girofle : Eau pour les dents et les gencives : Recettes : Feuilles de romarin, de cochléaria, deux onces de chaque ; des feuilles de sauge, une once ; le tout haché grossièrement. Un citron coupé (en) tranche ; deux dragmes de clou de girofle concassé ; le tout mis dans 5 demi septiers d’eau de vie. Bien boucher la bouteille. On en (prend) sic gouttes dans deux cuillerées d’eau chaude pour se laver la bouche tous les matins.Quand on a mal au dents, on en prend plain une cuillerée à café que l’on laisse quelques temps dans la bouche, on trempe en peu de coton dans cette eau et l’on le met sur les dents gâtées. Elle raffermit les gencives. » Dorvault, en 1844, ajoutait qu’on trouvait dans le commerce non seulement les clous de girofle et l’huile mais aussi « le fruit du giroflier sous les noms d’antofles de mères de girofle, de clous matrices, ainsi que des pédoncules sous celui de griffes de girofle ».

Quant à l’huile de girofle, elle était l’un des composants de l’Électuaire de Satyrion, du Baume apoplectique, du Baume vulnéraire de Metz. Voici une des recettes de Fournier (1755) contenat des clous de Girofle : Eau pour les dents et les gencives : Recettes : Feuilles de romarin, de cochléaria, deux onces de chaque ; des feuilles de sauge, une once ; le tout haché grossièrement. Un citron coupé (en) tranche ; deux dragmes de clou de girofle concassé ; le tout mis dans 5 demi septiers d’eau de vie. Bien boucher la bouteille. On en (prend) sic gouttes dans deux cuillerées d’eau chaude pour se laver la bouche tous les matins.Quand on a mal au dents, on en prend plain une cuillerée à café que l’on laisse quelques temps dans la bouche, on trempe en peu de coton dans cette eau et l’on le met sur les dents gâtées. Elle raffermit les gencives. » Dorvault, en 1844, ajoutait qu’on trouvait dans le commerce non seulement les clous de girofle et l’huile mais aussi « le fruit du giroflier sous les noms d’antofles de mères de girofle, de clous matrices, ainsi que des pédoncules sous celui de griffes de girofle ».

Cacao : Le cacao et ses préparations ont joué un rôle considérable dans les civilisations aztèque et maya, non comme boisson, mais à titre de monnaie d’échange. La boisson n’apparaît en Europe que vers 1657 et sa vogue croît rapidement au cours du XVIIIe siècle, après qu’on eut appris à la sucrer et à l’épicer. Mais elle demeure aux mains des merciers et des apothicaires, de sorte qu’on s’emploie rapidement à lui trouver des vertus médicinales : elle guérit les maux d’estomac et soigne la consomption. Ce sont des apothicaires quakers de Bristol qui lancèrent le chocolat en Angleterre. D’abord Joseph Fry (1728-1789), concurrencé par son collègue Walter Churchman, dont il rachètera toutefois rapidement la petite industrie. L’entreprenant Fry dirige aussi une petite manufacture de porcelaine. Dès son introduction en France au début du XVIIe siècle à partir de l’Espagne par des moines et/ou des Juifs espagnols transitant par Bayonne, et à partir de l’Italie en passant par Lyon et par l’intermédiaire de son archevêque Alphonse-Louis du Plessis 3, le chocolat a suscité la rédaction de rubriques dans les ouvrages de m

Mais elle demeure aux mains des merciers et des apothicaires, de sorte qu’on s’emploie rapidement à lui trouver des vertus médicinales : elle guérit les maux d’estomac et soigne la consomption. Ce sont des apothicaires quakers de Bristol qui lancèrent le chocolat en Angleterre. D’abord Joseph Fry (1728-1789), concurrencé par son collègue Walter Churchman, dont il rachètera toutefois rapidement la petite industrie. L’entreprenant Fry dirige aussi une petite manufacture de porcelaine. Dès son introduction en France au début du XVIIe siècle à partir de l’Espagne par des moines et/ou des Juifs espagnols transitant par Bayonne, et à partir de l’Italie en passant par Lyon et par l’intermédiaire de son archevêque Alphonse-Louis du Plessis 3, le chocolat a suscité la rédaction de rubriques dans les ouvrages de m édecine et de pharmacie, les pharmacopées ou les dictionnaires, et des propriétés thérapeutiques quelquefois merveilleuses lui ont été attribuées. C’est ainsi, semble-t-il, que le prélat lyonnais en a usé le premier en vue de modérer les vapeurs de sa rate et qu’en 1644, François Foucault a pu écrire dans une thèse de médecine de la Faculté de Paris : « Si on en prend par plaisir seulement, il faut se borner à deux tasses par jour : les bilieux le prépareront avec de l’eau d’endive, les gens resserrés y ajouterons de la rhubarbe. […] Il rend grand service aux personnes qui ont l’estomac affaibli. Il est tant nourrissant […]. » (Paternotte, Labrude, RHP, 2003).

édecine et de pharmacie, les pharmacopées ou les dictionnaires, et des propriétés thérapeutiques quelquefois merveilleuses lui ont été attribuées. C’est ainsi, semble-t-il, que le prélat lyonnais en a usé le premier en vue de modérer les vapeurs de sa rate et qu’en 1644, François Foucault a pu écrire dans une thèse de médecine de la Faculté de Paris : « Si on en prend par plaisir seulement, il faut se borner à deux tasses par jour : les bilieux le prépareront avec de l’eau d’endive, les gens resserrés y ajouterons de la rhubarbe. […] Il rend grand service aux personnes qui ont l’estomac affaibli. Il est tant nourrissant […]. » (Paternotte, Labrude, RHP, 2003).  Le beurre de Cacao a été autrefois très utilisé en pharmacie comme excipient gras (fabrication des suppositoires), mais il a été largement remplacé par des produits hémisynthétiques. Le cacao a été employé comme aromatisant dans les médicaments et était censé posséder de nombreuses indications allant du traitement des maladies digestives jusqu’aux maladies des voies respiratoires (chocolats médicinaux développés en France par Jean-Antoine-Brutus Menier à partir de 1825).

Le beurre de Cacao a été autrefois très utilisé en pharmacie comme excipient gras (fabrication des suppositoires), mais il a été largement remplacé par des produits hémisynthétiques. Le cacao a été employé comme aromatisant dans les médicaments et était censé posséder de nombreuses indications allant du traitement des maladies digestives jusqu’aux maladies des voies respiratoires (chocolats médicinaux développés en France par Jean-Antoine-Brutus Menier à partir de 1825).

Caféier : On peut lire dans la Revue d’histoire de la pharmacie (Reutter, 1924) que le premier document se rapportant à la culture du caféier est dû à la plume du professeur Alpini, de Padoue, qui, visitant dans les années 1580 à 1583, lors de son voyage en Egypte, le jardin d’un bey turc y vit un. de ces arbres cultivés, dont les feuilles, ajoute-t-iL ressemblent à celles de Vyvonymus (De plantis /Egypti, Venetiis, 1592); il provenait de l’Arabie où, dit-il, on cultivait déjà cette plante, mais nous ne possédons aucune donnée. .concernant cette culture en Abyssinie ou dans ce pays avant cette relation. On l’y cultivait, en tous cas, au XVIIIe siècle, sous la forme de pépinières que l’on transplantait, comme de nos jours, dans des endroits bien ensoleillés, à l’abri de bananiers ou de peupliers (voir La Roque dans son Voyage de l’Arabie Heureuse, Paris, 1716).

A peu près vers la même époque, comme nous le rapporte Hartwich (Die menschlichen Genuss Mittel, fascicule V, page 283), le célèbre médecin hollandais Boerhave préconisait avec le Burgermeister Nicolas Witjen d’Amsterdam, de tenter la culture de cette plante à Batavia, en faisant venir de ses graines de La Mecque. Grâce à l’intelligence du gouverneur de Batavia, de Horn, la culture du café fut introduite dans cette ville; de sorte que quelques années plus tard ce gouverneur put expédier dans sa mère-patrie des spécimens de cette plante, qui furent déposés au jardin botanique d’Amsterdam, où ils prospérèrent et où ils fleurirent; dans ces conditions, Witjen, pour faire plaisir à Louis XIV, lui en envoya en 1714 un exemplaire de 5 pieds de haut, qui fut planté dans les jardins royaux de Marly ; les jardins en possédaient déjà un provenant aussi d’Amsterdam et qui avait été envoyé par Pangras, le directeur du jardin botanique de cette ville hollandaise. Celle-là fut dénommée par Jussieu jasminum arabicum.

A peu près vers la même époque, comme nous le rapporte Hartwich (Die menschlichen Genuss Mittel, fascicule V, page 283), le célèbre médecin hollandais Boerhave préconisait avec le Burgermeister Nicolas Witjen d’Amsterdam, de tenter la culture de cette plante à Batavia, en faisant venir de ses graines de La Mecque. Grâce à l’intelligence du gouverneur de Batavia, de Horn, la culture du café fut introduite dans cette ville; de sorte que quelques années plus tard ce gouverneur put expédier dans sa mère-patrie des spécimens de cette plante, qui furent déposés au jardin botanique d’Amsterdam, où ils prospérèrent et où ils fleurirent; dans ces conditions, Witjen, pour faire plaisir à Louis XIV, lui en envoya en 1714 un exemplaire de 5 pieds de haut, qui fut planté dans les jardins royaux de Marly ; les jardins en possédaient déjà un provenant aussi d’Amsterdam et qui avait été envoyé par Pangras, le directeur du jardin botanique de cette ville hollandaise. Celle-là fut dénommée par Jussieu jasminum arabicum. En 1718, ce même jardin botanique d’Amsterdam expédia quelques caféiers au comte de Nesle, pour la colonie de Surinam, où ils prospérèrent. Les Français parvinrent à se procurer, par surprise, quelques graines de caféier, provenant de Surinam, qu’ils plantèrent à Cayenne, où de La Motte-Ambren y apporta une plante entière de café, qui fut cultivée dès 1722, dans cette île, où elle se reproduisit pour donner naissance aux richesses végétales qui l’ornent.

En 1718, ce même jardin botanique d’Amsterdam expédia quelques caféiers au comte de Nesle, pour la colonie de Surinam, où ils prospérèrent. Les Français parvinrent à se procurer, par surprise, quelques graines de caféier, provenant de Surinam, qu’ils plantèrent à Cayenne, où de La Motte-Ambren y apporta une plante entière de café, qui fut cultivée dès 1722, dans cette île, où elle se reproduisit pour donner naissance aux richesses végétales qui l’ornent.  De Clieux l’introduisit, en 1723 ou en 1720, à la Martinique. On raconte à ce sujet qu’au cours de la traversée, l’eau vint à manquer, mais de Clieux, afin que son petit caféier ne périt point, partagea avec celui-ci sa ration quotidienne. Dès 1730, la Guadeloupe fut dotée de caféiers de même en 1732, la Jamaïque et ceci grâce à l’intelligence de Nicolas Lawes, afin de concurrencer les plantations de moka établies dès 1717 dans l’île Bourbon. Des Anglais cherchèrent, dès le commencement du XVIIIe siècle, à introduire ce végétal dans leurs colonies, en commençant par Madras, Mysore et le Nilagiris.

De Clieux l’introduisit, en 1723 ou en 1720, à la Martinique. On raconte à ce sujet qu’au cours de la traversée, l’eau vint à manquer, mais de Clieux, afin que son petit caféier ne périt point, partagea avec celui-ci sa ration quotidienne. Dès 1730, la Guadeloupe fut dotée de caféiers de même en 1732, la Jamaïque et ceci grâce à l’intelligence de Nicolas Lawes, afin de concurrencer les plantations de moka établies dès 1717 dans l’île Bourbon. Des Anglais cherchèrent, dès le commencement du XVIIIe siècle, à introduire ce végétal dans leurs colonies, en commençant par Madras, Mysore et le Nilagiris.

En ce qui concerne le Brésil, on admet généralement que le café y tut introduit grâce à un plant de caféier croissant dans le jardin d’un cloître, sis près de Rio-de-Janeiro. car ce plant, ayant porté des fruits, on les montra au vice-roi qui donna, l’ordre au franciscain Vellosa de chercher à le répandre aux environs de cette ville à l’aide de ses boutures et de ses graines. Il n’en fut pas de même à Para, où les premiers caféiers furent introduits. à l’aide de graines provenant en l’année 1727 de Cayenne, mais les Philippines ne suivirent cet exemple qu’en 1788, où on chercha à acclimater le caféier dans les jardins de Manille.

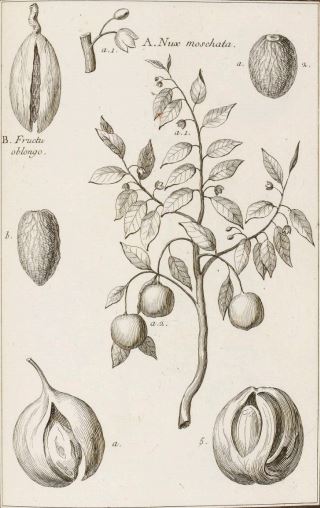

Muscadier : Les Égyptiens du temps des pyramides connaissaient la muscade et s’en servaient pour l’embaumement des momies. Les muscades et le macis furent importés de l’Inde par les Arabes qui les transmirent aux peuples de l’Occident. Aëtius, qui résida à la Cour de Constantinople vers 540, semble avoir connu cette drogue ; puis Masudi, vers 916-919, signale la muscade, les clous de girofle et le bois de santal, comme produits des îles orientales de l’archipel indien et, déjà, Avicenne (aux environs de l’an 1000) la nomme noix de Banda. Constantin l’Africain la mentionne au XIe siècle, en Europe, comme une rareté et d’un prix élevé. Les « Nois mouscades » figurent parmi les épices sur lesquelles un impôt était levé à Saint-Jean d’Acre vers 1180. Un siècle plus tard, un auteur arabe, Kazwini, précise que les Moluques sont la pays d’origine de cette matière première. Enfin, au cours du XIIe siècle, les muscades et le macis atteignent le nord de l’Europe ; mais ce n’est qu’en 1512 que les Portugais découvriront la plante dans les îles Banda, aux Moluques.

C’est grâce à Poivre que l’on cultiva le muscadier. Il réussit à enlever aux îles Moluques des plants pour les transplanter aux Mascareignes, puis en Martinique et à la Guyane française. Propagée ensuite aux Antilles anglaise, la culture du muscadier s’est développée abondamment à l’ile de Grenade (d’après L. Girre, 1981). On trouve de la Noix de muscade dans les recettes de Fournier (1755) comme celle-ci : Elixir de Garus. Recette : Noix muscade, Cannelle, 3 onces de chaque ; Girofle, Myrrhe, Aloès, Safran oriental, une once de chaque ; toutes ces drogues concassées, on les mettra avec 4 livres d’esprit de vin que l’on mettra en digestion pendant 24 heures pour le distiller au bain marie. on mettra la liqueur distillée avec un tiers de sirop de capillaire bien clair. Par ailleurs, Geoffroy considère que la muscade est stomachique, carminative, cordiale, alexipharmaque, astringente. A son époque, elle entre dans de nombreuses compositions : Électuaire de Satyrion, Emplâtre céphalique, stomachique, les Tablettes stomachiques, la Poudre aromatique de roses, et la Poudre de joie. En 1844, Dorvault signale qu’on trouvait également « une huile volatile et une huile grasse, solide, aromatique, abondante, nommée beurre de muscade; cette dernière nous venait autrefois des Moluques et de la Hollande en pain de 250 grammes environ, carrés, jaune-rougeâtres et cassants. »

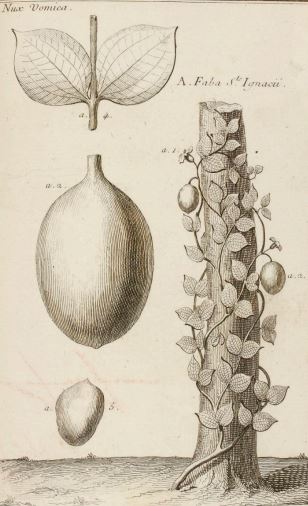

Noix vomique : Les Arabes, à qui on doit l’introduction de ces fruits en thérapeutique ont les premiers reconnu la violence de leur action. Ce sont ces derniers qui ont dû les faire connaitre en Europe et on pense que Sérapion les employait sans doute dès le IXe siècle. Cette drogue était bien connue en Allemagne au XVIe siècle et Valerius Cordus en écrivit, vers 1540, une description très exacte. Léonhard Fuchs et Jean Bauhin ont signalé ces noix vomiques sous le nom de Nux metella, nom dérivé du « Methel » mentionné par Avicenne. Le vomiquier ne fut décrit, pour la première fois, qu’en 1678, par Rheede, qui le découvrit en Inde. Linné en a formé le genre Strychnos. (L. Girre, 1981). En 1765, Geoffroy considère que la noix vomique « est un poison qui tue les animaux à pattes et les oiseaux ; il n’est pas sûr qu’il soit alexipharmaque pour les hommes ; ainsi, il est plus prudent de ne pas l’employer en médecine ». Pelletier et Caventou, s’inspirant des travaux de Sertuerner qui venait de découvrir la morphine dans l’opium, isolèrent en 1818 la strychnine de la fève de Saint-Ignace et de la noix vomique. Le nom de vauquéline, en hommage à Vauquelin, chimiste et pharmacien, avait tout d’abord été proposé pour désigner la strychnine — mais l’Académie des Sciences avait refusé ce vocable, les rapporteurs, Gay-Lussac et Thénard, « ne voulant pas qu’un nom chéri fût appliqué à une substance aussi malfaisante ».

Fève d’Ignace : Geoffroy nous dit que la Fève de Saint-Ignace est à peu près aussi dangereuse que la noix vomique : « elle attaque les nerfs, ainsi elle doit être administrée avec bien de circonspection, en très petite dose, comme de quelques grains en poudre. Alors, elle sera fébrifuge, stomachique, diurétique, hystérique, sudorifique : elle deviendra vomitive à la dose de dix ou douze grains. » La drogue portait d’abord le nom d’Igasur aux Philippines. Elle reçu ensuite celui de Fève de Saint-Ignace par les Jésuites espagnols, pour honorer le fondateur de leur ordre, Ignace de Loyola, ces graines étant considérées à cette époque comme une panacée universelle. Ces graines furent envoyées pour la première fois en Europe à Jean Ray, par le père Camelli, missionnaire à Manille. Ray et Petiver communiquèrent les renseignements fournis par ce Jésuite à la Société Royale de Londres, en 1699. La seule préparation importante à base de fève de Saint-Ignace au XIXe siècle était la teinture composée dite Gouttes amères de Baumé. Son auteur indique que c’est un puissant remède à prendre à la dose d’une goutte jusqu’à six ou huit. Si l’on en prend une trop grande quantité, « elle agite tout le genre nerveux d’une manière singulière jusqu’à donner des convulsions, aussi il faut être en garde sur cet article ». Tous les auteurs sont du même avis. Bourgoin, en 1880, écrit que c’est une préparation dangereuse à n’administrer que par gouttes et Virey, auparavant, que « ce remède doit s’administrer prudemment ». Aussi, selon le Codex de 1908, les Gouttes amères doivent être préparées suivant la formule de la Convention internationale : elles ont alors une activité deux fois moindre que celles préparées suivant la formule de Codex de 1884.

Badiane : Il était très estimé par les Chinois, plus de 11 siècles avant notreère, qui en faisait une plante sacrée. Pendant la dynastie des Sung (970-1127), les fruits furent levés comme impôt. Vers 1588, Thomas Cavendish rapporta cette drogue des Philippines en Angleterre. Charles de l’Ecluse se la procura à Londres chez l’apothicaire Morgan et le droguiste Garet, puis la décrivit en 1601. C’est Kaempfer qui décrivit l’arbre producteur en 1690. La drogue était encore rare en Europe à la fin du XVIIe siècle et Pomet mentionne (1694) que les Hollandais l’employaient pour parfumer leur thé, suivant en cela l’exemple des Chinois. A cette époque, l’importation de la drogue en Europe se fit par la voie de la Russie, sous le nom d’anis de Chine ou de Sibérie. (L. Girre, 1981). Pour Geoffroy, l’amande ou semence de badiane est « stomachale, carminative et diurétique ».

Badiane : Il était très estimé par les Chinois, plus de 11 siècles avant notreère, qui en faisait une plante sacrée. Pendant la dynastie des Sung (970-1127), les fruits furent levés comme impôt. Vers 1588, Thomas Cavendish rapporta cette drogue des Philippines en Angleterre. Charles de l’Ecluse se la procura à Londres chez l’apothicaire Morgan et le droguiste Garet, puis la décrivit en 1601. C’est Kaempfer qui décrivit l’arbre producteur en 1690. La drogue était encore rare en Europe à la fin du XVIIe siècle et Pomet mentionne (1694) que les Hollandais l’employaient pour parfumer leur thé, suivant en cela l’exemple des Chinois. A cette époque, l’importation de la drogue en Europe se fit par la voie de la Russie, sous le nom d’anis de Chine ou de Sibérie. (L. Girre, 1981). Pour Geoffroy, l’amande ou semence de badiane est « stomachale, carminative et diurétique ».

Termes médicaux au XVIIIe siècle (Geoffroy)

| Acerbe : c’est un goût qui tient de l’aigre et de l’amer.

Adoucissants : remèdes qui corrigent l’âcreté des humeurs. Agglutinatifs : Remèdes qui réunissent et recollent les plaies. Alexipharmaques ou alexitères : remèdes qui résistent aux venins, fièvres malignes, peste, etc. Il y a en a pour l’intérieur et pour l’extérieur. Anodins : remèdes qui calment les douleurs. Antiépileptiques : remèdes contre l’épilepsie ou mal caduc. Antihystériques : remèdes contre les vapeurs de matrice. Antiscorbutiques : remèdes contre le scorbut. Antispasmodiques : remèdes contre les convulsions ; Apéritifs : remèdes qui rendent les humeurs moins épaisses et plus coulantes. Astringents : remèdes qui resserrent les pores et s’opposent au cours immodéré des humeurs. Béchiques : remèdes qui conviennent aux maladies de poitrine. Calmants : c’est la même chose qu’anodins : voyez ce mot. Carminatifs : remèdes qui dissipent les vents. Caustiques : remèdes qui brûlent les chairs Céphaliques : remèdes bons pour les maladies de la tête. Cicatrisants : remèdes qui affermissent et dessèchent les nouvelles chairs des plaies. Consolidants : remèdes qui servent à la réunion des plaies. Cordials : remèdes qui rétablissent les forces abattues Décoction : préparation de drogues médicinales qu’on fait bouillir dans quelque liqueur pour en tirer les vertus. Dentifrices : drogues pour nettoyer les dents. Dépilatoires : drogues qui font tomber le poil. Désobstruants : remèdes qui enlèvent les obstructions ou embarras, causés par l’épaississement des humeurs. Dessicatifs : remèdes qui consomment les humidités superflues, intérieurement et extérieurement. Détersifs : remèdes qui nettoient les plaies, en dissolvant les humeurs visqueuses qui s’y attachent. Diaphorétiques : remèdes qui font dissiper les humeurs, par la transpiration. Digestifs : remèdes qui disposent à la suppuration. Discussifs : remèdes qui dissolvent et dissipent les humeurs. Diurétiques : Remèdes qui adoucissent l’acrimonie des humeurs et les poussent par les urines. Emétiques : remèdes qui excitent le vomissement Emollients : remèdes qui ramollissent les tumeurs, en relâchant les fibres. Errhines : c’est la même chose que sternutatoires : voyez ce mot. Hépatiques : remèdes capables d’enlever les obstructions. |

Hydragogues : remèdes purgatifs qui évacuent les eaux et les sérosités.

Hystériques : remèdes qui excitent les règles. Incisifs : remèdes qui divisent les humeurs grossières Incrassants : remèdes qui épaississent les liquides, et leur donnent de la consistance. Infusion : médicaments qu’on fait seulement tremper dans quelque liqueur chaude et non bouillante, pour en tirer les vertus. Laxatifs : remèdes qui lâchent le ventre, et purgent doucement par bas. Masticatoires : drogues qui se mâchent, et attirent par la bouche les eaux et les sérosités. Maturatifs : remèdes qui disposent les plaies à suppuration. Narcotiques : remèdes qui calment les douleurs et procurent l’assoupissement. Nervins : remèdes qui fortifient les nerfs. Ophtalmiques : remèdes propres aux maladies des yeux. Otalgiques : remèdes bons pour les maux d’oreilles. Pectoraux : c’est la même chose que béchique. Voyez ce mot. Pénétrants : remèdes actifs qui divisent les humeurs. Purgatifs : remèdes qui purgent par bas seulement. Rafraichissants : remèdes qui tempèrent la trop grande agitation des humeurs. Répercutifs : remèdes extérieurs qui repoussent les humeurs en dedans. Résolutifs : remèdes extérieurs qui sont dissiper par la transpiration les humeurs arrêtées dans quelque partie du corps. Spléniques : remèdes propres aux maladies de la rate Sternutatoires : drogues qui excitent l’éternuement Stiptiques : c’est la même chose qu’astringents : voyez ce mot. Stomachiques, stomacales : remèdes propres à faciliter la digestion. Sudorifiques : remèdes qui excitent la sueur Suppuratifs : Remèdes extérieurs qui facilitent la suppuration Tempérants : remèdes qui apaisent la trop grande fermentation. Vomitifs : c’est la même chose qu’émétiques : voyez ce mot à la lettre. Utérins : c’est la même chose qu’antihystériques. Vulnéraires : remèdes propres à la guérison des plaies. Vermifuges : remèdes qui font mourir les vers ou les chassent du corps. Vésicatoires : remèdes caustiques, qui attirent les sérosités vers la superficie de la peau |